В армии, даже мирной, время от отбоя до подъема расписано по минутам. Только раскроешь книжку — команда: «Выходи строиться!» В столовой читать нельзя, в постели тем более. На посту некоторые ухитрялись, но у меня не получалось. Поэтому хотя я и почитывал что-то время от времени, но прежнего удовольствия, прежней страсти уже не испытывал, за одним-единственным исключением.

Как-то после наряда по кухне я был освобожден от занятий и целый день пролежал в казарме, прочтя подряд «Милого друга» и «Жизнь» Ги де Мопассана.

Теперь я должен рассказать вам, как научился плавать. Я заходил в пруд до подбородка и, опустив лицо в воду, плыл к берегу. Потом стал плавать от берега, пока дыхания хватало. Потом от одного берега до другого. Плаванье стало для меня невероятной радостью, пока не случилось событие, ставшее для меня большим, на всю жизнь, потрясением. В то утро после завтрака я бежал к пруду, когда увидел картину, которую много лет не мог забыть. Местные мужики набрели в кустах на выводок диких утят и стали бить их палками. Утята на неуклюжих лапках пытались бежать, взмахивали еще бессильными крылышками, пищали, падали, опять поднимались и падали, а мужики с радостным гоготом и не соответствующими радости озверелыми лицами бежали за ними и били их палками. Утка-мать с криком кидалась под палки. Мужики весело ее отгоняли, видно, особое удовольствие доставляло им ее беспомощное отчаяние. Утку они отгоняли, а утят продолжали бить. И, лишь покончив с ними, забили и мать. Она-то была сильная, могла улететь, но не улетела…

После этого к пруду я больше уже не ходил.

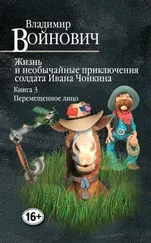

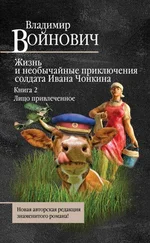

Шестьдесят лет спустя побывал я в тех местах, на центральной усадьбе совхоза, или, как это теперь называется, АО или ООО имени Масленникова. Встречался с читателями, рассказывал о том, как родился замысел «Чонкина», вспомнил о приземлившемся за околицей самолете и сам удивленно воскликнул: «Слушайте, так это же было именно здесь, на Седьмом отделении!» И спросил, есть ли кто-нибудь, кто на этом отделении жил летом сорок второго года. Оказалось, что есть. Старушка, аккуратная такая, платье в горошек, косынка белая. Ей в 42-м году восемнадцать лет было, она трактористкой работала на сенокосе. Самолет тот прямо над ее головой просвистел, а когда приземлился, она со страху под трактор залезла: решила, что немцы. Старушка оказалось не лишена литературоведческих задатков, стала меня расспрашивать, почему я воспоминанию своему о самолете сам удивился, неужто не помнил, где именно это случилось. «Да нет, — объяснил я, — не то чтоб я совсем не помнил, но в голове не держал. Описал происшествие и связал его с образом деревни Красное, и это вымышленное селение затмило в моей памяти место, где происшествие с самолетом реально случилось». «А почему ваша деревня называется Красное?» — заинтересовалась старушка. Я пожал плечами: «Ну, так просто называется. Обыкновенное название, с намеком на то, что оно советское». — «А, может, оно у вас именно от нашей деревни пошло?» — спросила старушка. «Да как же оно могло от вашей деревни пойти, когда у вашей деревни и нормального человеческого-то имени не было, а называлась она Седьмое отделение». — «А вот и нет, — возразила старушка. — Седьмым отделением ее назвали, когда совхоз образовался, а до того была она деревня Зелененькое».

Тут я вспомнил: действительно Зелененькое, только мы это название не употребляли и всегда говорили «Седьмое отделение». Или даже просто «Седьмое», а теперь, благодаря старушке, всплыло то, что, казалось, выпало из памяти навсегда.

Старушка сильно меня удивила тем, что стала рассуждать прямо по Фрейду, имя которого вряд ли когда слышала. Еще раз спросила, как называется вымышленная мною деревня. Я повторил: «Красное». — «Вот именно, — удовлетворенно покивала старушка. — Вы думали, что Зелененькое наше забыли, а оно у вас где-то сидело. В мозговой памяти. Только не в самой верхней памяти, а поглыбже. А потом превратилось из Зелененького в Красненькое».

Я не думаю, что старушка вполне права. Описывая Красное, я держал в воображении деревню Назарово под Вологдой, но старушке сказал, что, получи она филологическое образование, вполне могла бы стать заметной в ученых кругах фигурой.

Глава девятая. Инстинкт совести

Читать дальше

Читать дальше