* * *

Искусство в числе первых становятся мишенью любых тоталитарных режимов. Если суждено утвердиться жесткому контролю, необходимо не только придушить свободное выражение, но и узурпировать любые каналы воздействия искусства на народное сознание для передачи нужной идеологии. Иначе говоря, искусство рассматривается как сила, выражающаяся в форме графических и пластических искусств, особенно кинематографа, скульптуры и архитектуры. Негибкость и убогость государства быстро отражаются на его искусстве, и тем в большей степени, чем круче диктатура. Нельзя не заметить поразительные сходства между искусствами той или другой диктатуры: монументальные здания, повторяющиеся портреты, крикливые плакаты, романтические образы, прославляющие труд и борьбу, — все это пропагандистские мотивы, призванные побудить рабочую силу к повиновению и превратить государственных лидеров в божеств.

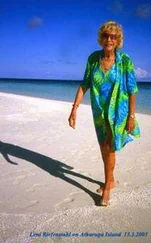

Говоря это, не следует забывать о существовании универсального словаря искусства и архитектуры. Каков бы ни был режим — демократический, имперский или вовсе тоталитарный, — ему требуются правительственные учреждения, парламентские здания, президентские или королевские дворцы, и все они создаются согласно одному и тому же «лексикону», каков бы ни был местный диалект. Потому было бы чересчур большим упрощенчеством напрочь отметать все тоталитарное искусство как лишенное ценности и не заслуживающее внимания из-за своего происхождения или прямолинейности высказываемых им идей. К примеру, многое в раннем советском искусстве было в высшей степени воодушевляющим и энергичным, равно как и искусство плаката нацистской Германии. Но, разумеется, куда больше было не поддающейся описанию банальщины, которой тем не менее почти невозможно дать бесстрастную оценку, если она связана с дискредитировавшим себя режимом вроде гитлеровского. Отвращение к тому, что было фоном этого искусства, страх обвинения в сопричастности ему, равно как и сопереживание тем диссидентствующим художникам, которых ярые поборники тоталитарного искусства лишили возможности творчества, а подчас и самой жизни — все это побуждало к замалчиванию вышеназванного искусства и воздержанию от исследования его. Любые попытки выставить на суд публики произведения искусства, связанные с тоталитарными режимами — ну хотя бы показать на экране документальные фильмы Лени Рифеншталь, — до недавнего времени наталкивались на непреодолимую оппозицию. «Даже одного слова об этом — и то чересчур много» — вот вердикт такого объективного историка, как Николаус Певзнер [85] Процитировано в книге Питера Адама «Искусства в Третьем рейхе» (1992). (Примеч. авт.)

, нашедший всеобщий отзыв.

* * *

Но уже с конца 1960-х годов критики более молодого поколения подходят к «делу о фильме “Триумф воли”» и его автору со свежей объективностью. Кевин Браунлоу предпринимает попытку пересмотра затасканных стереотипов. «Все мы знаем Лени Рифеншталь! — заявил он, напоминая читателям о привычных клише. — Автор пропагандистского фильма “Триумф воли”, поклонница Гитлера, которая впоследствии стала его любовницей, страстная нацистка, которая снимала в концлагерях под непосредственным руководством Эйхманна…»

«Возможно, вам памятны фотографии мисс Рифеншталь, стоящей возле тел погибших поляков; но возможно и то, что вы могли не заметить кратких извинений, которые последовали, когда пресс-фото, считавшиеся подлинными, оказались фальшивками, полученными путем фотомонтажа. Вот так рождаются предрассудки!»

Такие проверенные временем изречения, как «Искусство переживает своего творца» и «Не следует смешивать политику и искусство» мигом забываются при упоминании имени Лени Рифеншталь — по мнению Браунлоу, вина лежит у наших ног. Мы стали жертвой коварной пропаганды. «Лени Рифеншталь сделалась символом. В то время как бывшие гестаповцы получают хорошие зарплаты в западногерманских силах безопасности, эта великая артистка вынуждена нести бремя их преступлений. И это наша вина ». (Выделено в тексте. — С. Л.)

Ему оппонирует автор обзора мирового кино Пол Рота, сожалеющий по поводу того, как Браунлоу «идолизирует» Лени Рифеншталь — по его мнению, эту «идолизацию» превосходит разве что «неподдельная идолизация» фюрера самой Лени Рифеншталь. Рота без милосердия величает ее «кинотехником, обладавшим чутьем… пользования услугами других превосходных техников». В своем суждении о Лени Рифеншталь Рота следует за Кракауэром:

Читать дальше