Пели на Остоженке тож, на дворе генерала Еропкина.

Сказывали, человек простой и добрый. Судить не могу, однако отмечу: императрица пожаловала генералу орден Андрея Первозванного и тысячу душ; от ордена Еропкин не отказался, тысячу душ не принял — я, мол, сам друг с женой, всего хватает. Уникум!

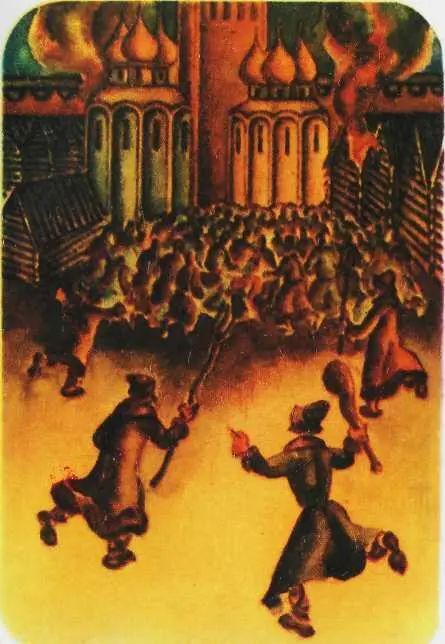

Высокий, сутуловатый, мерно подрагивая икрами, он выхаживал по зале с навощенными половицами и штофной мебелью. В петушином распеве слышал боевой клич; щурил глаз, как прицеливаясь… Сберегая служивых от морового поветрия, Салтыков, фельдмаршал, переместил большинство воинских команд в Бронницкий уезд. Пока вернутся, голь обратит Кремль в руины.

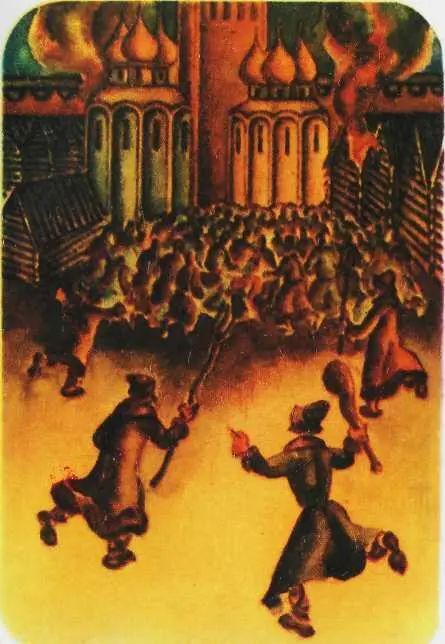

Еропкин действовал быстро. С бору по сосенке сколототил воинскую команду. Послал за Тверскую заставу приказ пушкарям — везите пушки. Те повезли, да не довезли: охальники из ямской слободы не пустили. Ладно. Генерал раздобыл пушки на Пресне. И двинулся к Боровицким воротам.

У Кремля бунтовщики преградили дорогу. Еропкин ласково, как детям, приказал солдатам:

— Коли!

Пехотинцы ощетинились штыками, бунтовщики расступились. Еропкин подал знак кавалеристам:

— Руби!

Конница, дружно цокая, полетела к кремлевской Ивановской площади, запруженной бунтовщиками. На скаку офицер отменил генеральское «руби» — блеснув шалой улыбкой, крикнул:

— Опохмеляй эфесами!

Толпа слитно шарахнулась и откатилась, побежала; «опохмеляли» недолго — впереди были пушки. Кавалеристы осадили коней, кони заплясали, роняя пену с мундштуков.

Послышался тонкий, дерущий ухо, металлический визг картечи. Со всех колоколен сорвалось воронье, плотной стаей, треща крыльями, заходило кругами над Ивановской, предвкушая обильную тризну. Пало под картечью человек пятьсот; десятки, сотни, отчаянно стеная, ползли, брели, зажимая раны, кто пятерней, кто шапкой, кто полой.

Пехотная команда тем временем приблизилась к Чудову монастырю. Регулярная, мундирная сила и силушка бунтовская, холопская и фабричная, словно бы покачивались на незримых весах. Тихо было, тяжело дышали.

Но вот, как из лесу, грянуло атаманское:

— Бей солдат до смерти!

Громадный, косматый мужичина, кулачный боец Герасим, Москве известный по кличке Кобыла, грудью попер на штыки. Может, в последний миг ощутил за спиною зияющую пустоту, никто за ним не последовал, но нет, не задрожал, как не дрожал на гладком москворецком льду, когда стенка пятилась под ударами встречной стенки.

Штык достал Герасима трижды. Он взревел и, нагнув косматую голову, обрушил кулак-кувалду на здоровенного унтера. Тот повалился бездыханным, но и Герасим тоже — с распоротым брюхом, четвертый штык прикончил. И тогда воинскую команду бросило, как из пращи, на бунтовское скопище…

Чудово побоище угасло впотьмах. Спасские куранты, совсем еще новехонькие, чистым, без трещинки звоном отыграли десять пополудни. Крепкие караулы кряжисто летали у кремлевских башенных ворот.

Всю ночь, однако, бухал набат. Едва развиднелось, толпы, как волны, залили Красную площадь. Караульные надсаживались: «Расходись, хуже будет!», «Бунтовщик», бойчась друг перед другом, во всю глотку требовали: «Еропкина-убивцу давай!»

А тот тишком вершил обходной маневр: из Никольских ворот конницу вывел, из тех же ворот пушки выкатил. Крадучись зайдя в тыл несметных толп, внезапно охлестнул народ картечью и, как давеча, дал знак кавалерии: «Руби нещадно!»

И теперь уж рубили, рубили, а не эфесами шлепали. Свалка была скуловоротная, душа вон. Не бежали бунтовщики, нет, дрались с последним яростным отчаянием, успели даже пушку захватить, успели и развернуть к Спасской башне — ох, фитилей не было, фитилей не было…

В пять часов пополудни беглым шагом вступил в город Великолуцкий полк: восемьсот солдат, в сумке у каждого — сорок патронов. Час спустя сумки были пусты.

Полк встал биваком посреди Красной площади. Ни песен, ни смеха — молчание. И не зажглись в ту ночь ни звезды, ни месяц — тьма кромешная.

8

После Чумного бунта наехал на Москву г-н Шешковский со своими присными. В лубянскую контору Тайной экспедиции призвали «самовидцев бесчинства черни», Баженова и Каржавина тоже.

Осторожно ступая, будто боясь расплескать что-то, вышел к ним г-н Шешковский, оба дрогнули крупной дрожью — вурдалак! Голова была кроваво-красной, на лоб, на щеку текло что-то алое. Морщась, молвил домашним, жалобным голосом: «Очень она меня пользует…» Кто «она»? — оказалось, клюква. Маясь мигренями, Степан Иваныч повязывался тряпкой, вымоченной в густом клюквенном соку. Но хотя треклятая трескотня в мозгах отнюдь не способствовала отправлению служебных обязанностей, г-н Шешковский стоически превозмогал недуг.

Читать дальше