Это же относится к театральному зрелищу, телефильму, радиопередаче. Дело наше публичное и, увы, существующее во времени. Наши рисунки мы создаем на песке. Подул ветер времени — и от них мало что остается. Актеры — «краткие летописи века». «Я боюсь, — писал все тот же Блок, — каких бы то ни было проявлений тенденции «искусство для искусства», потому что такая тенденция противоречит самой сущности искусства и потому, что, следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы. Великое искусство рождается только из соединения этих двух электрических токов».

Блок говорит о великом искусстве — масштаб тут шекспировский, размах пушкинский. Но опять-таки имеет некоторое отношение и к нашей повседневной практике.

Как же услышать эту музыку, пусть не масс, не души народной, а хотя бы музыку своего потенциального слушателя или зрителя? Ну, во-первых, в миру живем и не совсем уж глухие. Опять же есть и товарищи по совместной работе, друзья и единомышленники, вкусу и мнению которых доверяешь, и в-третьих (и это для меня главный критерий при подготовке к новой работе), следует мысленно посадить себя в зал, к телевизору, к радиоприемнику и, прогнозируя восприятие гипотетического зрителя и слушателя, делать работу в надежде, что подобных тебе окажется не так уж мало. «Доволен ли ты им, взыскательный художник?..» Любое подлаживание под чьи бы то ни было вкусы губительно. Оттого в полемике, когда художнику пытаются навязать роль обслуживающего персонала, возникает сопротивление: «Нет! Искусство для искусства!» Бюрократический подход, примитивные оценки толкают в эту крайность. Искусство, по мнению Блока, существует не для чего-то, а почему-то: оно — сама жизнь, одна из форм ее проявления. Если формулу «искусство для искусства» Блок называет «пустой как свищ», то формула «искусство для жизни», по его мнению, «плотна и противна как сытое кушанье».

Но и мещанский эстетизм, индивидуализм, элитарность — элементарная формула плебейского самоутверждения — претят Блоку: «Вы меня упрекаете в аристократизме? Но аристократ ближе демократу, чем средний «буржуа». Великолепный ответ торжествующему мещанству всех времен!

Теперь от этих общих проблем я вернусь к делам повседневным, конкретным, ремесленным, но стану говорить о них, держа в уме вышеизложенное.

Чтение стихов на публике. Моя практическая полемика имеет два вектора борьбы: один — с типично актерской манерой разыгрывания стиха как прозы, другой — с чтением стихов исключительно «для себя» — жрец высокого, слушающий только себя, токующий, как глухарь.

Надо помнить, что современный зритель пришел на литературный концерт с улицы, он не готовился к нему, как встарь, специально, он в джинсах и после работы. Зрителя еще предстоит превратить в слушателя, втянуть в круг поэзии, облегчить ему вход в ее музыкальные пределы. Если же артист сразу отпугнет его своим видом (смокинг, бабочка), став в академическую позу у рояля, образуется воздушная яма, которая помешает замкнуть вольтову дугу. Я не предлагаю артисту выходить на эстраду в джинсах (что иногда случается!) и по-свойски заигрывать со зрителем. Нет.

Современный интеллигентный человек, красиво и чисто одетый, однако не слишком отличающийся от хорошо и чисто одетого человека в зале, — таким мне видится современный чтец. Он выходит на эстраду и в течение первых минут должен постараться тоном, стилем поведения, может быть, одной-двумя фразами, сказанными от себя лично, установить контакт с залом. К примеру: «В первом отделении я вам почитаю стихи Пушкина и о Пушкине, те из них, что сегодня мне особенно хотелось бы почитать». Или: «Начну я со стихов нашего современника, поэта старшего поколения Давида Самойлова:

«Пусть нас узнают без возни,

Без козней, розней и надсада.

Тогда и скажется: они

Из поздней пушкинской плеяды.

Я нас возвысить не хочу.

Мы послушники ясновидца.

Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу».

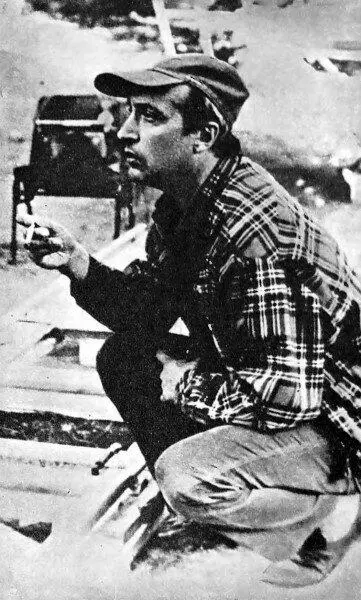

На съемках телефильма «Покровские ворота». 1981

На съемках фильма «Если верить Лопотухину». 1983

Кажется, они поняли тебя, не испугались, что сейчас начнется нечто академически скучное, так сказать, акт божественного искусства. Тогда можно постепенно набирать, раскручивать концерт, уходить в себя, читать «для себя», творить акт этого самого искусства. Но рука на пульсе (не токую ли, не утратил ли связь?). Опасно! Как и опасно лезть к залу, утомлять разыгрыванием, разъяснением. («Что мы, дураки, что ли?») Дело не простое. Рецептов нет. Все индивидуально. Смысл и оправдание публичных чтений — неподдельная любовь актера к поэзии, именно к этому, а не другому поэту, к выбранному стиху. Ты не можешь им не поделиться! Ты хочешь, чтобы твое восхищение разделили многие, ты как бы говоришь: «Послушайте, как поэт это написал! Ну разве не чудо? Он ведь и в самом деле воздвиг себе памятник превыше всех столпов». И если ты действительно так чувствуешь, ты не станешь делать ударение на «я» и присваивать чужое. Однако профессиональная хитрость заключается в том, что в какой-то момент ты должен слиться со стихом, «присвоить» его, творить на глазах у публики, так сказать, полностью «разделить восторг, переполнивший душу поэта» (Гоголь), но потом, опять-таки неуловимо, выскользнуть из фрака поэта. По ходу чтения возможно, а порой необходимо секундное отстранение, твое читательское восхищение музыкой фразы или парадоксом отдельной строчки, неожиданностью найденного поэтом слова.

Читать дальше