Любимов указывает ему на меня. Я виновато подхожу и думаю: «Ведь сам же повторял, что таганским Гамлетом мог быть только Высоцкий, никто другой. Будь он хоть Гилгудом или Скофилдом, но в этом, любимовском, таганском спектакле он играть не должен да и не сумел бы. Так куда же ты лезешь?» В общем, подхожу виновато к сидящему за обеденным столом Володе и конфузливо объясняю, что, может, не сразу, не с одной репетиции, но все-таки постараюсь сыграть, раз уж это необходимо. Последнее, что помню из сна, — это Володя. У него почему-то очень светлые, белые волосы, не седые, а именно белые, как у альбиноса. Я за стол не присел, сижу перед ним на корточках, и он очень ласков со мной — в жизни он так ко мне, увы, не относился. Расспрашивает, когда я видел его в этой роли в последний раз…

Я не придаю значения снам. Не пытаюсь их многозначительно толковать. Но, как я сказал, мне часто снится Гамлет, и сегодняшняя ночь тому подтверждение. Да и после ухода из «Современника» я скучал по некоторым оставленным ролям, и они мне тоже снились: Сирано, Джерри Райн, Кисточкин. А дядюшка Адуев из «Обыкновенной истории» никогда не снился. Вероятно, оттого, что он существует на кинопленке фильма-спектакля, который сняла Г. Б. Волчек в телевизионном объединении «Экран».

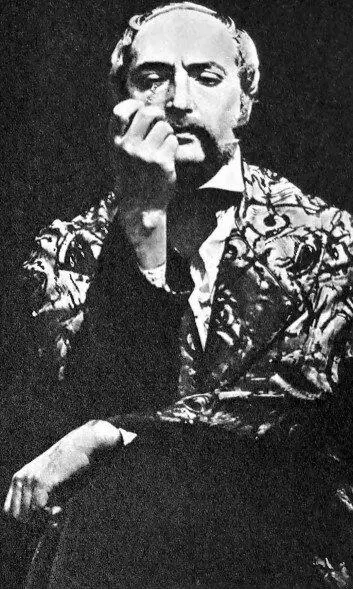

Адуев-старший. «Обыкновенная история» по И. Гончарову. 1974

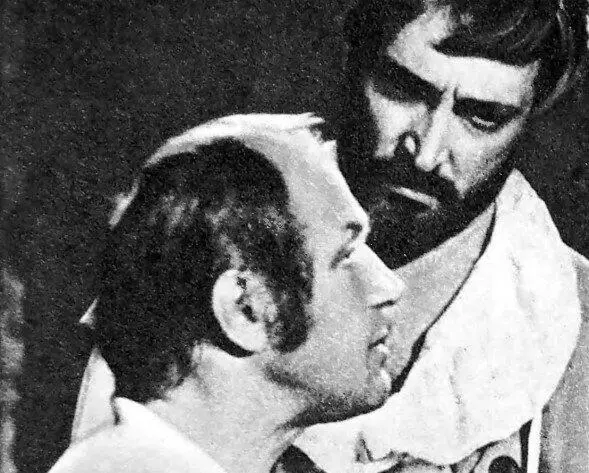

Сганарель — Л. Дуров, Дон Жуан — М. Козаков. «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера. 1976

Витторио Гассман писал: горе театрального — именно театрального — актера в том, что он всю жизнь рисует на песке. Гамлет, Сирано, Джерри Райн, Кисточкин, Адуев — мои любимые рисунки на песке. После того как я весной 1981 года покинул Бронную, к ним добавились еще два: мольеровский Дон Жуан и гоголевский Кочкарев.

А есть роли, о которых не вспоминаешь никогда, будто ты их и не играл вовсе, хотя в свое время тщательно репетировал, рассчитывал на успех и нередко даже имел его. Бывают и такие, которые вспоминаешь, но как страшный сон: они-то и бывают немаловажной причиной бегства из театра. Так я бежал из Театра имени Маяковского от роли софроновского Виктора Медного, а на Бронной смертельно ненавидел спектакль Эфроса «Дорога» по отвратительной, на мой взгляд, инсценировке «Мертвых душ», сделанной В. Балясным, — там я играл роль Автора.

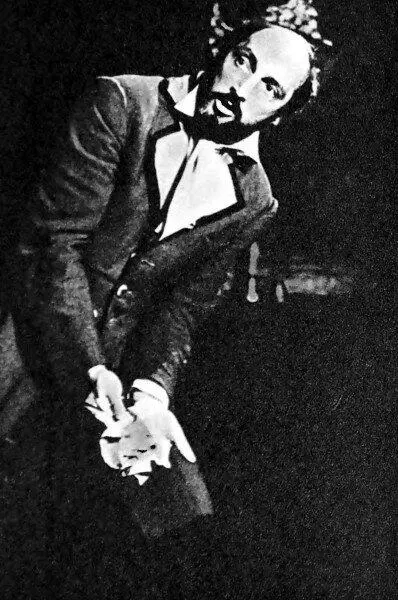

Дон Жуан. «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера. 1972

Кочкарев. «Женитьба» Н. Гоголя. 1979

Кочкарев «Женитьба» Н. Гоголя

Уходя в 69-м из «Современника», я с радостью расстался с трилогией. В ней я любил только роль Николая I в «Декабристах», в которой дублировал Ефремова. Пьеса Зорина тяжеловесна и написана чрезмерно стилизованным языком, — настолько чрезмерно, что создается ощущение событий, происходящих не в XIX веке, а во времена Екатерины и Державина, — зато там есть вдумчивый анализ событий и характеров и четко прочерчена главная мысль: хотя кровь и порождает кровь, но можно ли стерпеть насилие? И с другой стороны: нельзя, невозможно терпеть насилие, но ведь кровь порождает кровь. Да и сама роль Николая выписана эффектно, ярко, хотя достаточно одномерно.

В «Народовольцах» Свободина я играл небольшую роль «бархатного диктатора» Лорис-Меликова. Спектакль, которым занимался Женя Шиферс, вышел странным, необычным для «Современника», несколько умозрительным, но любопытным. Оформление и костюмы были условные. Скажем, костюмы тех, кто окружает царя (Александра II играл Евстигнеев), — все в белой гамме. И у меня был белый мундир. Я наклеивал себе черные усы с подусниками и приходил с белой папкой к белому царю для доклада. В папке лежал проект Конституции. Эта роль не оставила в моей душе ровно никакого следа.

Роль Стеклова в «Большевиках» я, сказать по правде, играть не любил. Пьеса и роль публицистичны, а публицистику играть многократно, по нескольку раз в месяц тяжко, запал пропадает.

Нет не любил. Винил в первую голову Шатрова, но вот несколько дней назад в той же Ялте, перед тем как попасть в больницу, пошел посмотреть фильм «Шестое июля» по его сценарию и… восхитился. И режиссурой, и работой оператора Михаила Суслова, и игрой актеров, а стало быть, и Шатровым, ибо минимум на 50 процентов успех — это заслуга автора.

Читать дальше