И я пришел к тебе, любовь,

Вслед за людьми приволочился.

Сегодня старый посох вновь

Пучком веселых лент завился.

И как юродивый счастлив,

Смотрю на пляски алых змеек,

Тебя целую в чаше слив,

Среди изрезанных скамеек.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но миг один — и соловей

Не в силах довершить обмана!

Горька, крива среди ветвей

Улыбка мраморного Пана.

По словам Ходасевича, «московские болтуны были уверены», что с Петровской его связывала не только дружба. «Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли…»

Пользовался ли Ходасевич успехом у женщин, как говорит об этом 3инаида Шаховская, или только имел его? Горький опыт, вынесенный поэтом из его первого супружества, навсегда снял в его глазах розовый флер с алькова, а с ним — и дразнящий образ идеальной любви, союза души с душой родной, — выдвинув на передний план ее оборотную сторону, роковой поединок.

Вчера под вечер веткой туи

Вы постучали мне в окно.

Но я не верю в поцелуи

И страсти не люблю давно.

[1909]

Уж тяжелы мне долгие труды,

И не таят очарованья

Ни знаний слишком пряные плоды,

Ни женщин душные лобзанья.

[1918]

Не верю в красоту земную

И здешней правды не хочу.

И ту, которую целую,

Простому счастью не учу.

[1922]

И если (редко) женщина приходит

Шуршать одеждой и сиять очами

— Что ж? я порой готов полюбоваться

Прельстительным и нежным микрокосмом…

[1925-1927]

Кажется, китайская мудрость, отдающая предпочтение дружбе перед любовью, была близка рано состарившемуся поэту.

* * *

Маятник ходит размеренно,

Усталых часов властелин.

Угли трещат неуверенно.

Сердце стучит: все потеряно!

Стучит: ты один, ты один!

Муни, 1907.

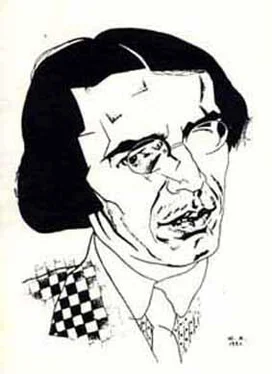

Самым дорогим ему человеком Ходасевич называет Самуила Викторовича Киссина (1885-1916), поэта, «всей Москве» известного под псевдонимом Муни***, обладателя «замечательных способностей, интуиции порой необычайной».

*** На санскрите муни — аскет-молчальник, определение одной из стадий аскетизма. Шакья Муни — одно из имен Будды. Имя Муни носило несколько знаменитых законоучителей иудаизма в Палестине.

История и характер их дружбы имеют большое значение для понимания Ходасевича.

Мы познакомились в конце 1905 г. … Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Ходасевич. Муни, 1926.

Тесная любовь эта была такова, что на ней стоит остановиться подробнее. Отличительная строгость Ходасевича кристаллизовалась в 1905-1914 под ее немилосердными лучами.

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально…

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка, я погляжу глазами. Голосом — смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь! — Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?

И начинался разбор, подробный, долгий, уничтожающий… Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упоительным похвалам».

(В последнем предложении — отсылка к стихам Боратныского, обращенным к Мицкевичу: «Не бойся едких осуждений, но упоительных похвал…»)

Любопытно, что М. Шагинян запомнила Муни другим — «молчаливым и добрым», «не произносящим ни слова». Она же дает и беглую зарисовку его внешности: «обросший черной бородой, похожий на икону Рублева». В момент знакомства с Ходасевичем он, как и его более известный друг, был студентом московского университета; но, как мы видели, основным их занятием была учеба литературная, а ее залогом — их странный и благородный союз. Он разворачивался на фоне «символического быта», в трагические, предгрозовые годы.

Читать дальше

![Лев Никулин - Фёдор Шаляпин [Очерк жизни и творчества]](/books/23869/lev-nikulin-fedor-shalyapin-ocherk-zhizni-i-tvorchestv-thumb.webp)

![Игорь Белецкий - Антон Брукнер 1824 - 1896 Краткий очерк жизни и творчества [Популярная монография]](/books/206728/igor-beleckij-anton-brukner-1824-thumb.webp)