Эгмонту и Горну не помогли их заслуги в подавлении иконоборцев. Одной из первых мер Альбы был их арест, проведенный самым предательским образом. В течение некоторого времени он проявлял к ним свое благорасположение, затем пригласил к себе для совещания. Покуда шло совещание, он ждал известия о том, что в других городах схвачены их сторонники и помощники. Как только это известие было получено, он закрыл совещание и удалился. Эгмонт и Горн были арестованы в момент, когда хотели уйти.

Брюссельцы немедленно узнали об этом. Да и трудно было не узнать. Резиденцию Альбы, где были арестованы Эгмонт и Горн, во время совещания плотно окружили испанские солдаты. Брюссельцы понимали: там произойдет что-то страшное. Вильгельм Оранский избег ловушки и скрылся в Германии. Эгмонт и Горн были вскоре казнены на главной площади Брюсселя. Хроники того времени, подробно описывая их казнь, сообщают, что при виде ее сам Альба прослезился. Как трогательно!

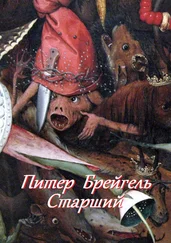

Каре подвергались не только люди, но даже здания. Брейгель не мог не увидеть — это видели все жители Брюсселя, — как по приказу Альбы был срыт до основания дворец графа Кулембурга, где еще так недавно пировали гезы.

В одном из фундаментальных трудов, посвященных этой эпохе, в «Истории Нидерландской революции» Д. Л. Мотлея, мы находим характеристику этого времени. Старомодный слог придает ей особую выразительность. «Вся страна обратилась в живодерню; похоронный звон ежечасно раздавался в каждой деревне; не было семьи, которая не оплакивала бы самых дорогих своих членов, между тем как оставшиеся в живых бесцельно бродили призраками самих себя вокруг развалин прежних домов. Бодрость народа через несколько месяцев после прибытия Альбы казалась безнадежно разбитой. Кровь лучших и храбрейших из них окрасила эшафоты, люди, у которых привыкли искать руководства и защиты, были мертвы, в тюрьме или в изгнании. Покорность стала бесполезной, бегство невозможным, и дух мщения погас у каждого очага… Нидерланды были раздавлены, и если бы не строгость тирании, которая заперла их ворота, были бы покинуты населением. Трава начала расти на улицах городов, которые недавно кормили столько ремесленников. На всех больших… рынках, где бился такой прилив человеческой жизни, царствовали теперь молчание и мрак полуночи…».

Все ли верно в этой характеристике? С ней вступает в некоторое противоречие творчество Брейгеля последних лет его жизни.

Да, Брейгель должен был чувствовать все то, о чем говорит Мотлей. Да, он не дожил до начала восстания Нидерландов против режима Альбы. Казалось, испанское владычество над Нидерландами утвердилось навечно. Чтобы сделать это особенно зримым, Альба приказал воздвигнуть себе во славу две статуи. Одна была сооружена в Антверпене, другая в Брюсселе на том самом месте, где прежде высился уничтоженный по его приказу дворец Кулембурга. Как и другие брюссельцы, Брейгель был волен обходить эту статую стороной, но забыть о том, что она поставлена и что она означает, не мог.

Было бы не удивительно, если бы художник, ошеломленный, подавленный всем, что происходит вокруг, либо вовсе утратил желание работать, либо, продолжая работу, выразил бы в ней лишь одно настроение — мрачную безысходность.

Но не будем слишком прямолинейными. Психология творчества, особенно когда речь идет о творчестве художника гениального, не поддается простому и однозначному определению. Не поддается такому определению и окружающая его жизнь. Мы только что прочитали характеристику времени, которая принадлежит историку Мот-лею. К тем же самым годам обращается и Шарль де Костер. Его роман опирается на те же самые исторические источники, которыми располагал Мотлей. Но кроме исторических документов де Костер знает, каким запечатлелось это время в народной памяти, в устных преданиях, в песнях и, конечно же, в картинах.

В Нидерландах времен Альбы, как их видит де Костер, — много горя, крови и слез, но смех народа не умолкает, люди не влачат жизнь, ожидая конца, а живут — работают, любят, радуются жизни, готовятся к борьбе. Они не смогли бы спустя несколько лет начать эту борьбу и победить в ней, если бы перестали жить, если бы похоронили себя заживо. Бессмертие Тиля как символ бессмертия народа, бессмертия его мужества и воли не могло бы быть написано, если бы не ощущение продолжающейся, несмотря ни на что, всепобеждающей народной жизни.

В годы господства Альбы Брейгель написал своего «Мизантропа». Старый человек с седой бородой, в монашеском одеянии медленно шествует по дороге, усыпанной терниями. Он не замечает, как ловкий вор, вписанный в символическое изображение мира — прозрачную сферу с крестом, — срезает у него кошель. Надпись под картиной гласит: «Потому что мир так обманчив, я ношу траурное платье».

Читать дальше