Символисты болезненно реагировали на поведение своих заблудших сыновей: ведь они, столь многим обязанные «отцам», не удосужились даже их поблагодарить (впрочем, Гумилев в своем манифесте ссылается на символистское «наследство»). Неодобрение и обиду Александра Блока можно было почувствовать еще в 1921 году в его полемической статье «Без божества, без вдохновенья». Да и гонители акмеистов в советское время будут нередко пользоваться теми же словами осуждения, которые высказал Блок по адресу своих неблагодарных «сыновей».

Стремясь к преодолению символизма, акмеисты, сознательно опиравшиеся на своих предшественников и союзников в мировой литературе, столкнулись с конкурентами, которые держались куда более радикально и допускали при этом весьма энергичные выражения. Группа кубо-футуристов, в которую входили Давид Бурлюк, Велимир Хлебников, Алексей Крученых и Владимир Маяковский, бросила культуре революционный вызов: требовала все начать с нуля и решительно выбросить все традиционные ценности за борт «корабля современности». «Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности» [64] Цит. по: Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М., 2000. С. 41.

.

В статье «Утро акмеизма» Мандельштам сражается с двумя противниками: наряду с символистами, он ополчается и против футуристов:

«Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма как музыка для символистов.

И если у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования» (I, 178).

«Слово как таковое» — название футуристического манифеста (1913), который подписали Крученых и Хлебников; в нем содержится требование чисто словесного искусства. Цель — звуковой язык, освобожденный от всяческих смысловых связей, «металогический» или «трансментальный», короче: Заумь . Этой «металогике» Мандельштам противопоставляет слово в «вертикальном положении» — Логос .

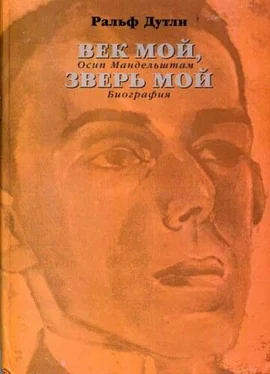

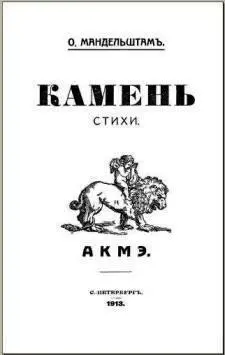

В марте 1912 года — в самый момент возникновения акмеизма — Ахматова выпустила в свет своего первенца — стихотворный сборник «Вечер». К тому времени Мандельштам опубликовал лишь несколько стихотворений в журналах. Но в конце марта 1913 года дело, наконец, двинулось: в издательстве «Акмэ» появляется «Камень», первый поэтический сборник Мандельштама. Он представлял собой тоненькую брошюру зеленого цвета, объединившую в себе двадцать три стихотворения 1909–1913 годов. Весь тираж (600 экземпляров) пришлось оплатить самому автору; он же отвечал и за распространение. Деньги на публикацию дал отец Мандельштама. Евгений, брат поэта, вспоминает, как они с Осипом отправились на Моховую, чтобы забрать весь тираж. Оттуда молодые люди доставили свеженапечатанные экземпляры на Невский — в магазин Попова, где книжка была принята для комиссионной продажи. Время от времени Осип посылал младшего брата в магазин, чтобы узнать, сколько экземпляров продано. Когда их число достигло сорока двух, в доме Мандельштамов устроили праздник.

В «Листках из дневника» Ахматова вспоминает: «Это был мой первый “Мандельштам”, автор зеленого “Камня” (изд. “Акмэ”), подаренный мне с такой надписью: “Анне Ахматовой вспышки сознания в беспамятстве дней. Почтительно — автор”. Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип Мандельштам любил рассказывать, как старый еврей — хозяин типографии, где печатался “Камень”, — поздравляя с выходом книги, пожал ему руку и сказал: “Молодой человек, Вы будете писать все лучше и лучше”» [65] Ахматова А. Собр. соч. в шести томах. Т. 5. С. 23.

.

«Слово есть камень»

Первый стихотворный сборник Мандельштама (1913)

Уже заглавие этой первой — тоненькой и самонадеянной — книжечки Мандельштама, было программным. Русское слово «Камень» — анаграмма слова «Акмэ», послужившего названием всему направлению. В мандельштамовском манифесте «Утро акмеизма» говорится о том, что «слово есть камень», а поэт — архитектор, который, созидая из слов, «борется с пустотой» и «гипнотизирует пространство» (I, 179). Книга завершается «архитектурными» стихами 1912 года — «Айя-София» и «Notre Dame». В рецензии на мандельштамовский «Камень» Гумилев писал: «Здания он любит так же, как другие поэты любят горы или море» [66] Гумилев Н . Соч. в трех томах. Т. 3. С. 132.

.

Читать дальше