«Еще до знакомства с Мандельштамом я слыхал, что он человек очень трудный и с тяжелым характером. Как могло сложиться такое мнение? Думаю, что оснований для него могло быть достаточно. Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют, и воспринимают чужую проницательность, порядочность, щедрость, доброту и т. п. как притворство или ханжество. Но особенно они не переносят остроумия. […]

Дружба с Мандельштамом была тяжела и мне. Но по единственной причине. — Страшно было видеть, как он, словно нарочно, рвался к своей гибели» [465] Кузин Б. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. 192 письма к Кузину. С. 175.

.

Письма Мандельштама к Надежде обнаруживают удивительное постоянство выражений. 5 декабря 1919 года в самом первом письме он пишет: «Мне с тобой ничего не будет страшно…» (IV, 25). И, словно эхо, звучат слова в одном из его последних воронежских писем (от 2 мая 1937 года): «Нам с тобой ничего не страшно» (IV, 194). Он называет ее в своих письмах «моя бесстрашная, светленькая моя» (IV, 132).

Мандельштам так же не сомневался в своей жене, как и в том, что его поэзия восторжествует в будущем. «Люди сохранят», — говорил Мандельштам, имея в виду свои произведения. Эта спокойная уверенность жила в нем до конца жизни. «Если не сохранят, — добавлял он, — значит, это никому не нужно и ничего не стоит…» [466] Мандельштам Н. Книга третья. С. 7.

Но предвидел ли он, какие невероятные усилия придется приложить его жене для того, чтобы это пророчество сбылось? В письмах Мандельштама к Надежде Яковлевне упоминаются жалкие пожитки, сопровождавшие супругов на протяжении ряда лет, например, изношенный плед, которому в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (май 1931 года) отведена особая роль. Оно звучит как клятва и завещание:

Мы умрем как пехотинцы,

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.

Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,

Выпьем до дна… (III, 53).

Мандельштам, зарытый в 1938 году в дальневосточной могиле, оказался лишенным этого старого пледа, как и последнего знака любви. Но, может быть, именно воспоминания Надежды Яковлевны и ее цепкая память, сумевшая сохранить его стихи, с лихвой заменили шотландский плед и спасли Мандельштама от забвения!

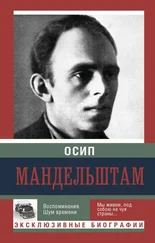

«Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру»

Осип и Надежда Мандельштамы (Коктебель, 1933)

Мандельштам верил, что его стихи вернутся. Это была вера в цикличность человеческого опыта. «Все было встарь, все повторится снова, — писал он еще в стихотворении «Tristia» (1918), — И сладок нам лишь узнаванья миг» (I, 138). «И это будет вечно начинаться», — уверенно заявляет он в последнем стихотворении «Воронежских тетрадей» (III, 138). Мандельштам верил в свое возвращение, ибо сознавал, что его поэзия обладает определенной силой воздействия и способна кое-что изменить. 21 января 1937 года он писал Юрию Тынянову из воронежской ссылки:

«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но скоро мои стихи с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе» (IV, 177).

Свидетелями этой силы воздействия, вторгшейся в будущее, могут служить голоса потомков. Самые разные по своему темпераменту поэты двадцатого века — и далеко не последние среди них — выражали свое восхищение «чудаком» Мандельштамом: Анна Ахматова, Марина Цветаева, Владимир Набоков, Пауль Целан, Рене Шар, Филипп Жакоте, Пьер Паоло Пазолини, Адам Загаевский, Дурс Грюнбайн и другие. (Отзывы о Мандельштаме, избранные места из хора писательских голосов, прилагаются к настоящей книге.)

Бросается в глаза решительность, с какой признаются в своей любви к Мандельштаму три великих поэта конца двадцатого века, лауреаты Нобелевской премии, — Иосиф Бродский, Дерек Уолкотт и Шимус Хини. В особенности это относится к Бродскому, который, живя с 1972 года эмигрантом в США и ощущая себя «наследником» Мандельштама, немало способствовал упрочению его славы на Западе. В 1981 году в некрологе, посвященном Надежде Мандельштам, он говорит о нем как о «величайшем русском поэте нашего времени» [467]. В своей Нобелевской речи (1987) Бродский назвал Мандельштама — наряду с Мариной Цветаевой, Робертом Фростом, Анной Ахматовой и Уистеном Хью Оденом — первым среди этих пяти поэтов, «чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы уже потому, что, не будь их, как человек и как писатель я бы стоил немногого: во всяком случае, я не стоял бы сегодня здесь» [468]. Еще в 1977 году в эссе «Сын цивилизации» Бродский писал, что «миру только предстоит услышать этот нервный, высокий, чистый голос, исполненный любовью, ужасом, памятью, культурой, верой, — голос, дрожащий, быть может, подобно спичке, горящей на промозглом ветру, но совершенно неугасимый. Голос, остающийся после того, как обладатель его ушел» [469].

Читать дальше