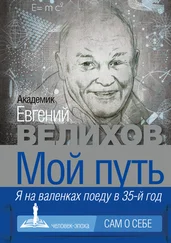

Эти связи помогли бабушке направить по театральному пути моего дядю (брата отца) Евгения Павловича Велихова. Велиховская семья не очень одобряла этот выбор. Его мать, баба Вера, говорила: «Один сын у меня инженер, а другой — так, актёр». Но дядя Женя стал известным актёром Малого театра, создал такие значительные образы, как полковник Пикеринг в «Пигмалионе», лорд Болингброк в «Стакане воды» (этот образ многое подсказал мне в тактике общения с начальством).

Дядюшка был женат на очень милой женщине — Тане Карнович, у них родился сын, но умер. У дяди начался роман с Е. Н. Гоголевой, и они разошлись с Таней. Таня осталась нашим другом и взяла опеку надо мною. Водила почти на все спектакли Малого театра, потом с её помощью и помощью другой дружественной семьи — Коршей (Театр Корша) меня устроили в детскую группу при Московском театре юного зрителя. Кроме того, другая моя тётя (племянница бабы Жени) устроила меня в детский театр при МГУ, где я получил роль в спектакле «Золушка». Играл глашатого в чулках и шляпе тёти Веры. До сих пор помню слова роли: «Жители сказочного королевства, а жители сказочного королевства!» Спектакль имел успех, и мы выступали даже на гастролях. У бабы Жени были несколько другие виды на мои отношения с Таней, но, как я уже объяснял, из-за некоторых дефектов моей психики ничего из этого не вышло.

Увлечение театром сопровождалось другой семейной традицией — постановкой шарад. До революции в интеллигентских семьях ставили домашние спектакли. После революции никто этого позволить себе не мог, но тяга к театрализации жизни, «инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне образов, произвольно творимым человеком, инстинкт трансформации видимостей природы» (H. Н. Евреинов) существовал и находил выход, в том числе и в шарадах. Из подсобного материала создавали декорации, из бабушкиного гардероба — костюмы, а участники вкладывали в спектакли свои таланты режиссёров, постановщиков и актёров. Впоследствии мне этот опыт пригодился при постановке политических, научных и прочих спектаклей. Теперь это большой бизнес, но уже не моё призвание.

Обучение в 49-й начальной школе закончилось, и надо было выбирать новую школу. Предлагали устроить меня в элитную 110-ую, но я выбрал 588-ую, где работал выдающийся учитель физики Лев Дмитриевич Дмитриев. Физику он не очень хорошо знал, так как у него не было высшего образования, зато имел опыт лаборанта в научном институте. Лев Дмитриевич организовал в школе великолепный физический кабинет, мастерскую с рядом станков, в том числе токарным, и радиомастерскую. Я сразу же вместе с Димой Вайнцвайгом попал в кружок и стал там буквально жить. Это была замечательная экспериментальная школа! В кружке занимались и ребята-энтузиасты из старших классов. Перечислю только некоторые самодельные приборы, которые помню. Из глобуса соорудили генератор Ван де Граафа. Он давал вполне приличную искру, много больше, чем стандартная электрофорная машина, которая тоже была. Из трёх презервативов и плекса соорудили действующую модель глаза. Тепловизора не было, но болометр отмечал каждого входящего и выдавал сигнал на очень чувствительный зеркальный гальванометр (это было царство Димки!). В кабинете находилась катушка Румкорфа, и от неё питался вибратор Герца. Однажды все это чуть не закончилось печально. Я сидел на верхушке лестницы и налаживал вибратор. Один провод свисал вниз. Пришёл инспектор районо — лысый старичок — и остановился точно под проводом. От высокого напряжения, высокой частоты прямо в плешь ему влепилась искра. Хорошо, что ничего с ним не случилось, и нам удалось избежать неприятностей.

Наладили камеру Вильсона. Спирта не было, пошли за ним к химику. Он говорит: «У меня нет спирта!» Но мы-то знали, что есть, — он был пьяница. Я со злости сказал: «А Вы дыхните!» Вызвали родителей, но обошлось…

Построили говорящую вольтову дугу. И много ещё чего. Наконец — моя гордость — я соорудил катодный осциллограф! Их тогда (в 1948 году) в российских лабораториях почти не было. Схему я подсмотрел на физпрактикуме физфака, куда меня устроила тётя Ира из МГУ. Описание нашёл в только что изданной у нас американской книге Р. Смита «Физические приборы». Но самое главное — электронную трубку с анодным напряжением в 300 вольт — купил на Коптевском рынке. Низкое напряжение позволило мне сделать простой источник питания на схеме удвоения напряжения сети. Трубка была немецкая. Больше никогда в жизни таких трубок не встречал. Позже, когда я уже много лет проработал в Курчатовском институте, наши ветераны вспоминали, что в те годы у них был уран, а электронные схемы приходилось покупать на свои деньги на том же рынке. Помню восторг — первая синусоида и фигуры Лиссажу на зелёном экранчике!

Читать дальше

![Евгений Долматовский - Штурм Берлина [Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин]](/books/34539/evgenij-dolmatovskij-shturm-berlina-vospominaniya-thumb.webp)