Однако правительственный контроль означал и правительственную ответственность. В 1833—1839 годах финансирование российского образования повышалось за счёт снижения военных расходов! В николаевской империи поднимали жалованье учителям, ремонтировали и строили учебные здания (сохранился «уваровский» стиль гимназических построек), отправляли студентов учиться за границу. «Надобно ездить за границу, — говорил Николай I, — и учиться у иностранцев на пользу отечества, но учиться доброму, а не худому» [288] Божерянов И.Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, литературные труды и двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов. СПб., 1897. С. 157.

. Лучших выпускников университетов направляли на несколько лет на стажировку в Европу (чаще всего в Берлин, но иногда и в Париж) — с условием, что затем они будут преподавать в российских университетах. Среди таких студентов — будущие легенды русской науки: историк Тимофей Николаевич Грановский, хирург Николай Иванович Пирогов…

Вторым принципом было сохранение сословных барьеров в образовании, что сохраняло неизменность общественного устройства и поддерживало старую идею служения сословий к всеобщей пользе — но каждого на своём месте. Система: уездное училище—гимназия—университет «сужалась» кверху, постепенно отсекая возможности обучения для «нижних» социальных слоев. Уже на уровне уездных училищ доступ на эту лестницу образования был закрыт крепостным крестьянам. Для поступления в гимназию «средним сословиям» требовались специальные разрешения «от обществ, к которым они принадлежат». В университет дорогу сужала намеренно поднятая плата за обучение.

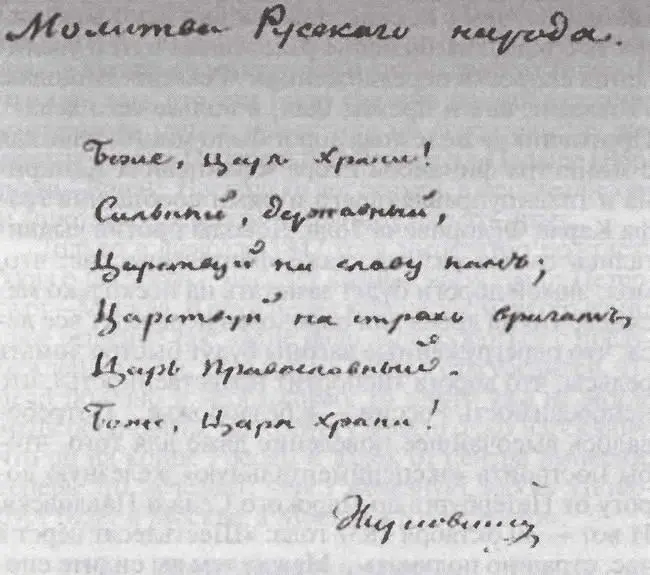

Народность требовала особой символики, и в том же 1833 году по поручению императора Николая был создан знаменитый русский гимн «Боже, царя храни!». «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа — от учёного до невежды», — вспоминал автор музыки гимна Алексей Фёдорович Львов [289] Львов Л.Ф. Записки // Русский архив. 1884. № 4. С. 241.

. По его просьбе стихи к музыке сочинил (точнее подобрал, выбрав из своего прежнего стихотворения «Молитва русского народа») Василий Андреевич Жуковский.

Очевидец вспоминает первое исполнение гимна в московском Большом театре декабрьским вечером 1833 года: «Тишина, царствовавшая в огромном здании, дышала величественностью, слова и музыка так глубоко подействовали на чувства всех присутствовавших, что многие из них прослезились от избытка волнения. Все безмолвствовали во время исполнения нового гимна; видно было только, что каждый сдерживал ощущение своё в глубине души; но когда оркестр театральный, хоры, полковые музыканты числом до 500 человек начали повторять все вместе драгоценный обет всех русских, когда Небесного Царя молили о земном, тут уже шумным восторгам не было удержу; рукоплескания восхищённых зрителей и крики "Ура!", смешавшись с хором, оркестром и с бывшею на сцене духовою музыкою, произвели гул, колебавший как бы самые стены театра… По единодушному всеобщему требованию зрителей народная молитва была повторена несколько раз».

Николаевский принцип «идти смело, но тихо» заметно проявился в том, какими темпами Россия продвигалась по пути транспортной революции. В николаевскую эпоху и шоссе — обычные дороги со специальным покрытием — были новшеством. Их начали строить только в 1817 году и строили в среднем по 34 версты в год. Первое шоссе от Петербурга до Москвы было открыто в 1834 году. И в том же 1834-м австрийский инженер Франц Герстнер воодушевился идеей постройки в России железных дорог. В 1835-м Николай уже читал докладную записку энтузиаста: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путём увеличения скорости передвижения» [290] История железнодорожного транспорта России. Т. 1. СПб.; М, 1994. С. 33.

. Реакция Николая: «Убеждён, как и прежде был, в пользе сего дела» [291] Наша железнодорожная политика. По документам архива Комитета министров. Т. 1. СПб., 1902. С. 6.

. Противников железных дорог было много, начиная с министра финансов Егора Францевича Канкрина и главноуправляющего путями сообщения графа Карла Фёдоровича Толя. Доводы против выдвигались самые разные, даже фантастические: что, мол, зимой дороги будет заметать на несколько месяцев, что на дрова для паровозов переведут все леса, что перегруженные вагоны будут быстро ломать рельсы, что дорога «испортит нравственность», что непобедимость России — в бездорожье… Потребовалось высочайшее повеление даже для того, чтобы построить «экспериментальную» железную дорогу от Петербурга до Царского Села и Павловска. И вот — 30 октября 1837 года: «Шестьдесят вёрст в час, страшно подумать… Между тем вы сидите спокойно, вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение; только ветер свистит, только конь пышет огненною пеною, оставляя за собой белое облако пара. Какая же сила несёт все эти огромные экипажи с быстротою ветра в пустыне; какая сила уничтожает пространство, поглощает время? Эта сила — ум человеческий!» [292] Санкт-Петербургские ведомости. 1837. 31 октября. Цит. по: История железнодорожного транспорта России. Т. 1. СПб.; М, 1994. С. 38.

Император Николай был среди первых 256 пассажиров первой железной дороги — он ехал в экипаже, поставленном на отдельную платформу.

Читать дальше

![Дмитрий Галковский - Николай Ленин. Сто лет после революции. 2331 отрывок из произведений и писем с комментариями [publisher - SelfPub]](/books/387728/dmitrij-galkovskij-nikolaj-lenin-sto-let-posle-re-thumb.webp)