Война, сопровождаемая неисчислимыми жертвами, страданиями, невосполнимым материальным ущербом. Теперь мы воспринимаем ее как безусловную данность, как крупное историческое событие. Но так ли неизбежна была она для России? Обязателен ли был путь к кровавой развязке? Что же такое роковое произошло, что позволило столкнуть армии и народы? Каковы были явные и тайные силы, подвигнувшие государства на взаимное истребление своих граждан? Что послужило причиной тому, чтобы отбросить, забыть межгосударственные договоренности, наконец, изъявления в верности и дружбе российского и французского императоров? Какая нужда, вопреки прежним намерениям, побудила Наполеона вторгнуться в Россию? Так ли уж нужны были ему завоевания в далекой и холодной стране?

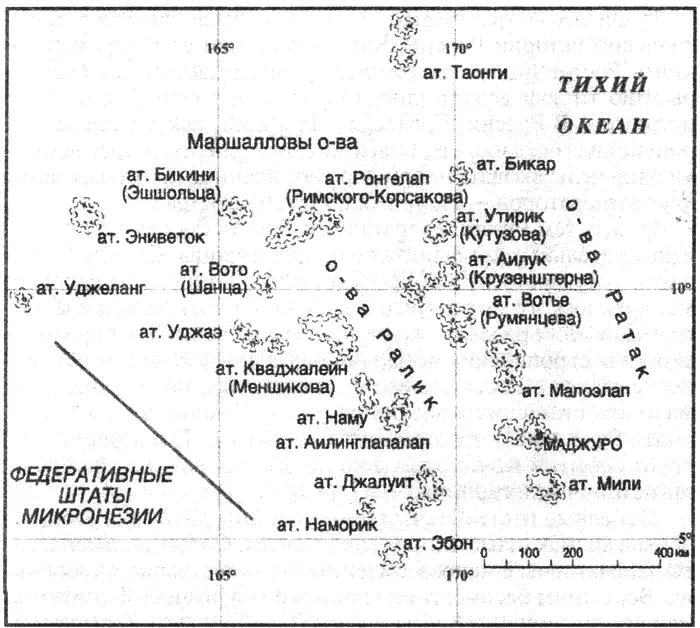

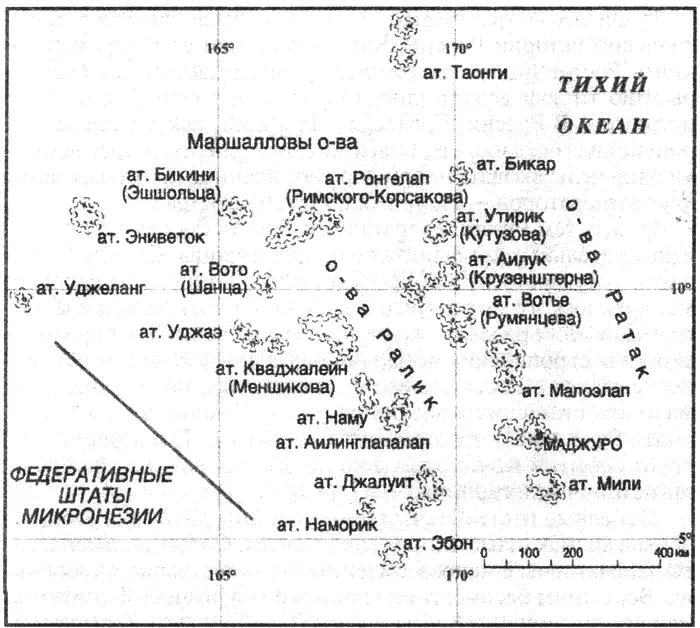

Фрагмент географической карты Маршалловых островов с атоллом Румянцева

Между тем, если выявить реальный смысл государственной деятельности Румянцева, придется несколько иначе взглянуть на российскую и европейскую историю. В трудах, посвященных людям и событиям того времени, оставлено немало белых пятен, многое недосказывается, умалчивается. Детально изложенная политическая биография Румянцева неизбежно прояснила бы явную и скрытую роль его современников и, разумеется, самого императора Александра I.

Потомки оставили в стороне многие обстоятельства жизненного пути Румянцева, его деятельности на постах директора Департамента водных коммуникаций и устроения дорог, министра коммерции и, особенно, министра иностранных дел. Нынче довольно трудно разобраться в том, что предопределяло действие тайных и явных сил той эпохи, вскрывать подлинные причины поведения и поступков ее творцов. Необходимо выяснить, что же было главным, чем руководствовался Румянцев в своей государственной деятельности, какие цели преследовал? В чем и в ком ошибся, просчитался? В силу каких причин министр иностранных дел, государственный канцлер, добившийся всех мыслимых на тот момент чинов, званий, наград, вдруг подает в отставку?

Казалось бы, к чему ворошить прошлое. Жизнь человеческая однако устроена так, что, продвигаясь сквозь время, преодолевая преграды, она устремляется к поиску истины. Национальную историю причесывали и приглаживали как в угоду монархическому абсолютизму, так и большевистской диктатуре. Доверчивый ум россиян и в царское время, и впоследствии воспринимал прошлое в изложении официальной историографии, до 1917 года возвеличивавшей деяния монархов. В тени оставалась роль царских сподвижников, реальных устроителей государственной жизни. Более того, на них списывались неудачи и просчеты царствований. И если на страницах хроник, относимых к Имперскому периоду истории России, еще встречаются жизнеописания государственных деятелей, прославивших Россию своим служением, то в постреволюционное время многих из них причислили к «царским холуям» и «прихвостням». Время Советов подвергло ревизии весь предшествующий путь Российской государственности. События и факты рассматривались не иначе, как с классовой позиции. Бунтари, террористы, революционеры выдвигались на авансцену истории [1] В марте 2011 года в России — впервые после 1917 года — в Мариинском дворце Санкт-Петербурга состоялись торжества в связи со 150-летием принятия исторического Манифеста об отмене крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года. Реформы, вызванные этим императорским актом, преобразили Россию. Царь-освободитель Александр II стал настолько высокочтимой фигурой, что в каждом большом и малом российском городе ему были установлены памятники (накануне 1917 года их насчитывалось, по некоторым данным, около 14 тысяч). К началу XXI века осталось только два — за рубежом, в Софии и Хельсинки. Большевики отвергли историческое значение реформ Александра II, объявив освободителями России себя. Началось возведение памятников «подлинным борцам за народное счастье». С пьедесталов низвергалось всё, что напоминало бы о «царском режиме». На освободившиеся места водружались скульптурные изображения героев-большевиков, прежде всего В. И. Ленина. В ту пору величественный памятник Александру II, стоявший на берегу Волги в Рыбинске, подвергся поруганию: его сбросили в Волгу, а постамент использовали для памятника Ленину. К 150-летию Манифеста об отмене крепостного права памятник Александру II в Рыбинске решили установить вновь — на прежнем месте и на том же пьедестале.

.

Читать дальше