3. В подводном и надводном положениях торпедные атаки необходимо было производить только с близких дистанций (600 м). На малых расстояниях ошибки, вызванные неправильной оценкой исходных данных, почти не сказывалась на результатах стрельбы. Выстрел с близкой дистанции давал попадание наверняка. Даже если на атакуемом судне замечали след торпеды, оно не успевало уклониться. Летом 1935 г. в школе подводников новичков учили: при торпедном выстреле из подводного положения дистанция должна быть не менее 3000 м, так как в противном случае подводную лодку обнаружит английский „асдик“. [12] «Асдик» (англ. ASDIC от Allied Submarine Detection Investigation Committee) — гидролокатор, или сонар. Название использовалось в Великобритании до 1948 г. (примеч. ред.).

В конце сентября 1935 г. меня назначили командиром флотилии „Веддиген“. Вот тогда-то я и начал вести решительную борьбу с этой точкой зрения, считая эффективность „асдика“ недоказанной. Мы просто-напросто не имели права признавать себя побежденными на основе одних только английских публикаций. Война доказала правильность моей позиции.

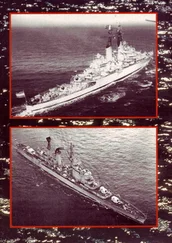

4. По моему мнению, подводная лодка являлась отличным носителем торпедного оружия и могла быть с большим эффектом использована в ночных атаках в надводном положении. Еще до 1900 г. Тирпиц развил идею доставки торпеды к противнику на ближнюю, „убойную“ дистанцию в ночное время на торпедном катере, который, имея незначительные надстройки (то есть „малый силуэт“), был трудно обнаруживаемой целью. Эту задачу теперь могла выполнить подводная лодка. В представлении Тирпица идеальным торпедоносцем был торпедный катер. Однако в результате постановки перед ним новых задач, а также в итоге соревнования в боевой мощи кораблей, торпедный катер за прошедшие десятилетия превратился сначала в миноносец, а затем в эскадренный миноносец, который уже не годился для ночной торпедной атаки с близкой дистанции, потому что имел слишком большие размеры и являлся легко обнаруживаемой целью. Напротив, обнаружить подводную лодку ночью в позиционном положении чрезвычайно трудно. Вот почему огромное значение придавалось использованию подводных лодок в надводном положении для ночных атак, в ходе которых они должны были применять тактические приемы миноносцев и использовать их боевой опыт, но в той мере, в какой они могли быть перенесены на боевое использование подводных лодок».

Через год, в сентябре 1936 г. в Вильгельмсхафене на Северном море появилась вторая флотилия — «Зальтцведель». [13] Названа в честь аса-подводника времен Первой мировой Райнхольда Зальтцведеля (1889–1917) (примеч. ред.).

Впоследствии в Киле появились флотилии «Лос», [14] Названа в честь Йоханнеса Лоса (1889–1918), подводника-аса времен Первой мировой, потопившего в 15 походах 76 кораблей суммарным тоннажем 148 677 брт и британский шлюп водоизмещением 1200 т (примеч. ред.).

«Эмсманн» [15] Названа в честь Йоахима Эмсманна (1892–1918), известного капитана-подводника времен Первой мировой (примеч. ред.).

и «Вегенер», [16] Названа в честь Бернда Вегенера (1884–1915), аса подводной войны, погибшего в бою с британским судном-ловушкой «Баралонг» (примеч. ред.).

а в Вильгельмсхафене — флотилия «Хундиус». [17] Названа в честь Пауля Хундиуса (1889–1918), немецкого подводного аса Первой мировой (примеч. ред.).

Шесть подводных лодок (U-1 — U-6) были в конце сентября 1935 г. переданы школе противолодочной обороны, позднее превращенной в школу подводников. Здесь происходила начальная техническая подготовка и обучение команд.

Флотилии были основным структурным элементом в организации подводного флота Кригсмарине. При этом количество субмарин, входивших в их состав, отнюдь не являлось постоянной величиной, поскольку командование могло переводить лодки из одной флотилии в другую.

Дёниц настаивал, что в будущем особо важную роль будет играть организация тактического взаимодействия как можно большего числа подводных лодок для атаки намеченной цели. Это относилось к любой представляющей военный интерес одиночной цели, а также являлось определяющим фактором успеха при атаке групповой цели (соединений боевых кораблей и морских конвоев), чтобы многочисленным объектам атаки противопоставлялось большое количество субмарин.

Требовалось также постоянное взаимодействие лодок и авиации. Поскольку субмарина даже в надводном положении способна обеспечить наблюдателям на ее борту весьма незначительный обзор, она не годится для тактической разведки. Взаимодействие одиночной лодки или группы подводных лодок с самолетом-разведчиком резко повышало их эффективность.

Читать дальше