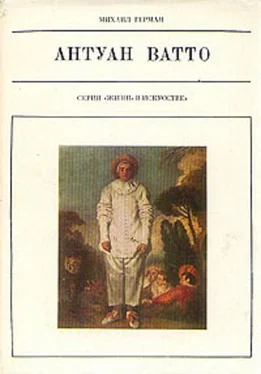

Что-то из этих рассказов, наверное, правда, что-то не более чем пустая болтовня. Он умирал, этим все сказано. Ватто понимал, что конец близок — он позаботился о том, чтобы была составлена подробная опись его имущества; разделил рисунки между ближайшими друзьями.

18 июля 1721 года наступила агония. Сладостный воздух Иль-де-Франса не приносил больше облегчения, лекарства давно уже ему не помогали. Кончина была такой, как в ту пору приличествовало: был священник, ближайшие друзья. Ватто, как пишет Жерсен, умер у него на руках.

Тридцати семи лет.

Как Рафаэль и Пушкин.

Антуан Ватто умер.

Приближается мгновение, когда следует поставить точку. Хотя, пожалуй, в конце книги биограф не столько расстается со своим героем, сколько встречается с ним: только теперь он узнал о художнике все, что смог, и все, что смог, рассказал.

Конечно, многое в его жизни приходилось угадывать, во многом сомневаться. И даже ответ на вопрос, заданный в начале книги, — «что же позволяет ставить имя Ватто рядом с самыми великими именами» — остался отчасти вопросом.

Быть может, дело в том, что великие мастера — предшественники Ватто, будь то Рафаэль, Рембрандт или Пуссен, не отделяли собственных страстей и мыслей от страстей и мыслей своих персонажей. А Ватто — он взглянул на своих героев со стороны.

Он сделал достоянием искусства ту нехитрую — казалось бы нехитрую! — истину, что можно восхищаться — смеясь, улыбаться — печалясь, или любуясь — грустить. Он сделал сомнение главным нервом своей живописи, избегая окончательных суждений и защищаясь иронией от сентиментальности и снисходительностью — от цинизма: кто, как не он, знал цену старой французской поговорке: «Сомнение — начало мудрости».

«Умник выдвигает проблемы, — писал некогда Жюльен Ламетри, — дурак и невежда решает их, но все трудности остаются для философа. Итак, подчинимся нашему неведению, и пусть наше тщеславие ворчит по этому поводу».

Как истый философ, Ватто знал о своем неведении и жалел тех, кто о своем неведении забывал: ведь герои его картин были недостаточно мудры, чтобы оценить зыбкость собственной жизни, и слишком пресыщены, чтобы по-настоящему этой жизни радоваться. Художник сделал прелесть своего хрупкого мирка синонимом его эфемерности, его короткой, как у бабочки, жизни.

Антуан Ватто обладал странным и высоким даром: даром воспоминания об еще не ушедшем времени, даром смотреть на нынешний день из будущего. Он тосковал по еще не миновавшему, испытывал ностальгию по тому, с чем еще не расстался.

И зритель, чье воображение в самом деле взволновано этой способностью Ватто, может, вслед за художником, ощутить сплетение времен. И тогда Ватто делается нашим современником: и для него и для нас его эпоха — прошлое.

В аккуратном сквере сегодняшнего Валансьена почти всегда безлюдно, можно долго и спокойно разглядывать памятник Ватто. Вокруг тихая провинциальная площадь, тесно заставленная машинами; легкая пыль лежит на их крышах и такая же пыль — на плечах и завитых локонах бронзового живописца. Рядом с городом угольные копи, мутная дымка постоянно висит в валансьенском небе, а ветер приносит не дыхание моря, как прежде, но горьковатый запах шахт. Лишь изредка мелькнет в вышине напоминанием о близком море чайка. Давно не плетут здесь знаменитых кружев, которыми во времена Ватто славился его родной город. И почти все дома в нем выстроены заново. Но вовсе не это мешает встрече с Ватто.

Недвижна статуя из темной с изумрудно-зелеными потеками бронзы — спокойно смотрит на скучную площадь изящно и чуть небрежно одетый господин, похожий не столько на самого Ватто, сколько на персонажи созданных им галантных празднеств. Названия его картин, высеченные золотом на постаменте, будто напоминают зрителю, что художник не существует вне своих созданий.

И в самом деле, он неуловим — Антуан Ватто. Он словно растворился в своих героях.

Так где же он? Где сказать ему «прощайте!», где следы его башмаков? Ведь даже в Париже не сыскать улиц, по которым он ходил, нет их больше. И домик в Ножане не сохранился, только мраморная доска на стене городского сада напоминает о том, что он был поблизости — дом, где умер Ватто.

Давно отшумели аплодисменты в театрах и балаганах, даривших сюжеты и вдохновение кисти Ватто. Канула в вечность печальная беззаботность его персонажей, и сами они исчезли навсегда, оставив необременительные воспоминания, целую библиотеку занимательнейших мемуаров, а более всего — расхожие представления о веке пудреных париков.

Читать дальше

![Михаил Воскресенский - Герман ведёт бригаду [Воспоминания партизана]](/books/413195/mihail-voskresenskij-german-vedet-brigadu-vospomi-thumb.webp)