У городских застав дежурили специальные соглядатаи, которые бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному выражению Николая Гоголя, “Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили”.

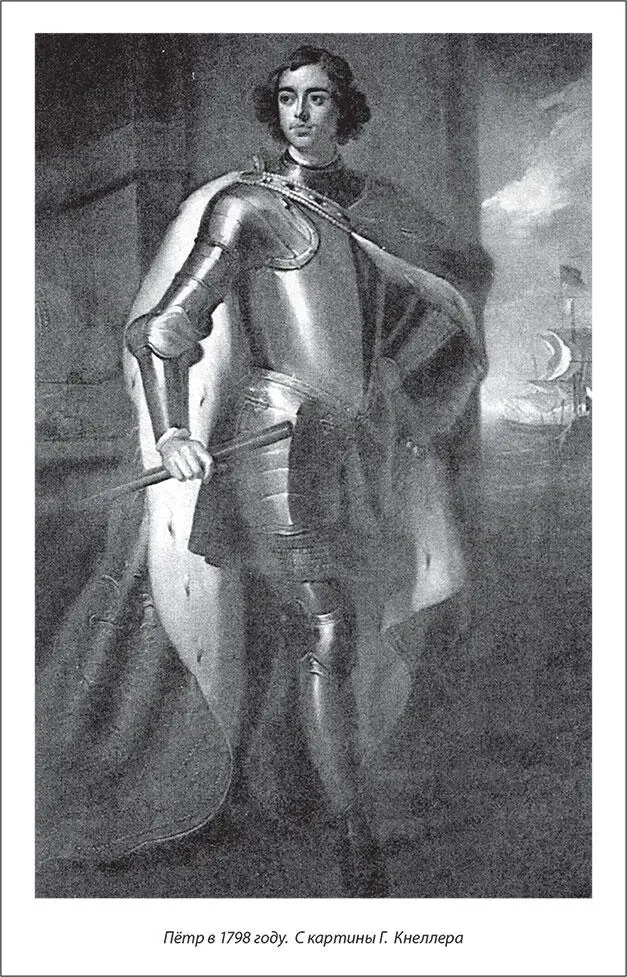

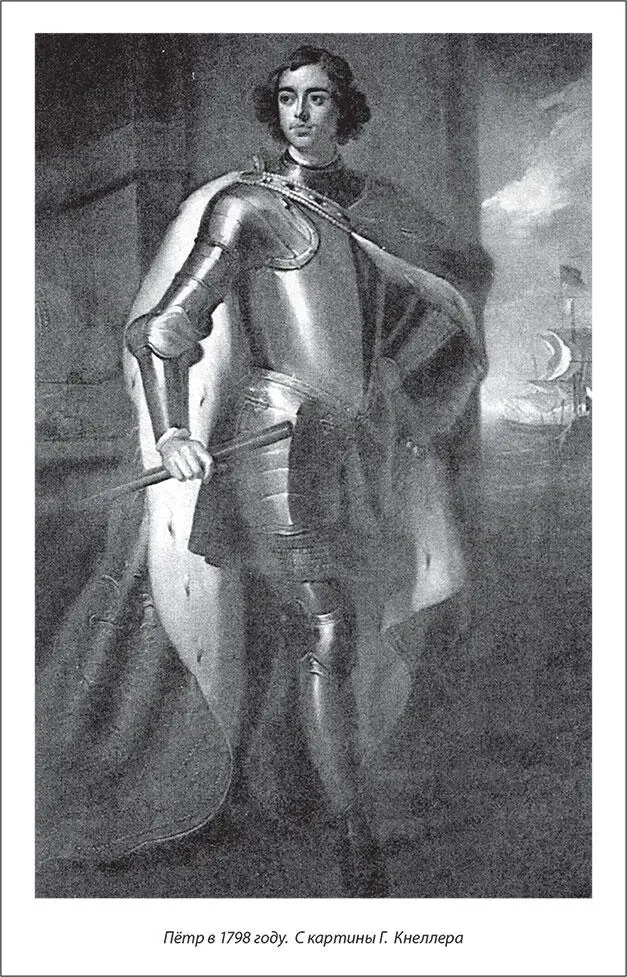

Так, революционно и деспотически, Пётр I порывал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян “сходственными на другие европейские народы”. Борода стала знаменем в борьбе двух сторон – реформистов во главе с царём и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И брадобритие, как и другие культурные явления эпохи преобразований, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, “требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступиться от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры”.

Но, повсеместно насаждая бритьё бород, только ли на Европу ориентировался Пётр? Было ли ему известно, что восточные славяне до принятия христианства также брили бороду и усы – открытое лицо почиталось тогда ими признаком знатности. Сознавал ли Пётр эту свою преемственность с язычниками-русичами? Можно сказать определённо – отец Петра, царь Алексей Михайлович, осознавал языческую природу брадобрития, причём именно на русской почве: в одной из грамот царя бритьё бород ставилось им в один ряд с кликаньем Коляды, Усеня и Плуга, распеванием “бесовских” песен, скоморошеством и другими языческими действами. Однако какие-либо высказывания Петра по этому поводу не были слышны.

Если говорить о том, как непосредственно воспринимал это Пётр I, то борода ассоциировалась у него с ненавидимыми им стрельцами (чуть было не лишившими его жизни), а позднее с “опасным” окружением царевича Алексея. (Петру I приписывают слова: “Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей бы не дерзнул на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, многому злу корень – старцы да попы. Отец мой имел дело с одним бородачом [патриархом Никоном – Л.Б.], а я с тысячами”.

Пётр I прекрасно понимал, что предметы внешние действуют на внутренннее “благообразие” человека. А русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. Ведь в течение многих веков россияне видели в бороде признак достоинства мужчины, мерило своего православия, а также символ собственного церковного превосходства над “люторами” и прочими еретиками. В “еретических” же странах Запада, отмечал в своём очерке “Бороды и варвары” современный британский аналитик Сирил Норкот Паркинсон, гладко выбритое лицо всегда соотносилось с периодами расцвета; борода же появлялась во времена упадка и неопределённости. Она была тем покровом, под которым скрывают колебания и сомнения; а их в период с 1650–1850 гг. было довольно мало. Поэтому в западноевропейском обществе укоренились вполне определённые, в корне отличные от московских староверов, взгляды: “Борода заменяла мудрость, опыт, аргументацию, открытость. Людей в возрасте она наделяла престижем, который не подкрепляется ни достижениями, ни интеллектом. Она могла служить – и служила – прикрытием для всего показного, напыщенного, лживого, невежественного”.

Такое критическое восприятие бороды было органически чуждо её русским ревнителям. Впрочем, не только русским: Георгий, митрополит Киевский, повторял: “Стязание с Латиной [католиками]… бреют брады свои бритвой, что отступлением является от Закона Моисеева и Евангельского”. И действительно, согласно Торе, острижение бороды мужчины – позор. В книге “Левит” (гл. 19, ст. 27) читаем: “Не порти края бороды своей”. Известно также, что бороду носили Иисус Христос и апостолы, о чём говорил в своих евангельских беседах св. Иоанн Златоуст.

О необходимости бороды свидетельствовало и правило византийского богослова Никиты Скифита “О пострижении брады”. И в постановлениях Стоглавого Собора 1551 г. указано: “Творящий брадобритие ненавидим от Бога, создавшего нас по образу Своему. Аще кто бороду бреет и преставится тако – не достоит над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нём в церковь приносити, с неверными да причтётся”. В Соборном Изложении прадеда Петра I, патриарха Филарета (Романова), в книге “Большой Требник” находим проклятие брадобрития как “псовидного безобразия”. Считалось также, что безбородость способствует содомскому греху.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу