ПЕРСТ СУДЬБЫ

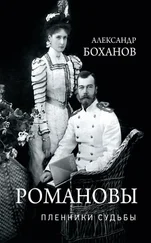

Александр Александрович появился на свет 26 февраля 1845 года в Александровском дворце Царского Села. Его отцом был наследник престола, старший сын императора Николая I великий князь Александр Николаевич, а матерью — цесаревна Мария Александровна, урожденная Гессен-Дармштадская принцесса Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария.» Его нарекли Александром, именем, которое носили отец и двоюродный дед император Александр I.

Пройдет ровно десять лет, и его отец станет императором Александром II. В этой семье родится всего восемь детей: Александра (1842–1849), Николай (1843–1865), как уже говорилось, Александр (1845–1894), Владимир (1847–1909), Алексей (1850–1908), Мария (1853–1920), Сергей (1857–1905), Павел (1860–1919). Никто из них не прожил безоблачную жизнь: преждевременные смерти, гибель от рук убийц, тяжелые болезни, горькие разочарования, потеря детей, отказ от личного счастья, общественные крушения сопровождали их в земном пути.

Великие князья и великие княжны с рождения являлись государственными людьми, были мишенью сокрушительных воздействий и соблазнов, постоянно подвергались тяжелейшим моральным и психологическим испытаниям. Они самой судьбой обязаны были нести тяжелую ношу царскородного происхождения. Жизнь в хрустальном дворце, жизнь на виду у всех, была трудна и порой непереносима. Не все выдержали. Некоторые оступились и отступили. Но большинство нашло в себе силы удержаться. Наиболее же крепким и стойким среди них оказался Александр Александрович.

Ему с детства была уготована обычная великокняжеская судьба: учеба и учеба, служба в гвардии, женитьба на пресной, бледнолицей, костлявой (или дородной) принцессе, а затем какая-нибудь заметная (или не очень) должность в системе военного или гражданского управления. Это имя могло остаться в ряду нескольких десятков великих князей, но Его Величеству Случаю было угодно перевернуть обычный ход вещей и сделать из второго сына императора Александра II Русского Царя.

Под неусыпным контролем отца и матери его готовили к жизни, воспитывали по меркам, принятым в императорской фамилии, в соответствии с традицией и потребностями времени. Общеобразовательные предметы чередовались с военной подготовкой, фехтованием, вольтижировкой, фортификацией. Основательно обучали иностранным языкам: немецкому (родной язык матери), французскому и английскому. Наилучшие знания имел по французскому языку, которым владел свободно, но и на других умел неплохо изъясняться. Но самым любимым языком для него был родной, и он никогда не пользовался иностранным, если можно было говорить по-русски. Уже когда стал вполне взрослым и посещал аристократические рауты, нередко случалось, что какая-нибудь очередная «роза бала» мило начинала с ним щебетать на языке Вольтера и Гюго. Он же, почти всегда, с упрямой последовательностью отвечал на языке Державина, Пушкина и Лермонтова (последний являлся любимейшим его поэтом). Это могло быть воспринято как неучтивость, но происхождение и положение молодого человека не позволяли обвинять его в нарушении светских норм.

Учителями его были блестящие знатоки своего предмета и интеллектуалы. Русскую словесность преподавали профессор Я. К. Грот и лицейский товарищ А. С. Пушкина, затем директор Публичной библиотеки в Петербурге, писатель барон М. А. Корф; русской истории обучал знаменитый историк, профессор С. М. Соловьев, праву — профессор К. П. Победоносцев, военному делу — генерал М. И. Драгомиров. Воспитателем к своему внуку императором Николаем I был определен граф Борис Алексеевич Перовский, возглавлявший раньше Корпус путей сообщения (Высшее учебное заведение, готовившее инженеров-путейцев). Человек этот был строгий и педантичный, что не могло нравиться молодому великому князю, который, тем не менее, относился к воспитателю с неизменным уважением. Установка родителей для воспитателей всех детей была одна: вырастить достойных, честных, трудолюбивых и богобоязненных людей.

С самых ранних пор великий князь Александр Александрович выказывал неподдельный интерес к военному делу и к истории, которой очень увлекался и занимался ею без принуждения. Затаив дыхание, часами готов был слушать повествования о военных баталиях, о тяжелых военных буднях, о трудных переходах и о замечательных победах русской армии. Его привлекали и рассказы живых участников событий, тех офицеров, кто прошел горнило мужественно-безнадежной Крымской войны. Он очень переживал, узнавая о неудачах «наших», и в такой момент не мог сдержать своих восклицаний и вопросов. Александр рос живым и непосредственным ребенком, не умевшим врать и лукавить. Воспитание и придворный этикет ломали натуру, принуждали вести себя «как надо» и говорить «что надо» и «когда надо», но природная естественность все равно прорывалась наружу время от времени.

Читать дальше