Большинство ставочных стратегов командовали только ротами; умеют „командовать“, но управлять не умеют и являются настоящими стратегическими младенцами. На общее горе они очень решительны, считают себя гениями, очень обидчивы и быстро научились злоупотреблять находящейся в их руках властью для того, чтобы гнуть и ломать всё, что не по-ихнему и им не нравится».

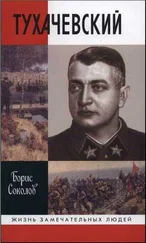

Тухачевский, хотя до революции даже ротой не командовал, тоже грешил дерзостями по адресу вышестоящих начальников и наверняка уже в ту пору считал себя военным гением с великим предназначением. Но от колчаковских «вундеркиндов» и «стратегических младенцев» отличался сильно и в лучшую сторону. Он имел стратегический кругозор, далеко выходящий за пределы ротного. Будберг возмущался, что колчаковские генералы из поручиков и капитанов, стремящиеся лично вести войска в атаку, не понимают ни необходимости должным образом готовить к боям новые формирования, ни истинного состояния транспорта и его возможностей поддерживать определенный темп перевозки войск, ни реальной боеспособности армий гражданской войны, гораздо более слабых, чем армии в войне 1914–1918 годов. Главное же, не могут объективно подойти к возможностям собственных войск и войск противника. Барон особо подчеркивал, что «28-летние генералы из недавних обер-офицеров, очень храбрые в штыковых и конных атаках, неспособны видеть дальше своего юного, очень вострого и решительного носа, и для них собственное усмотрение и распущенная обстоятельствами воля составляют высший закон». Тухачевский, напротив, сам войска в штыковые атаки не водил, но видел значительно дальше собственного носа. Свою деятельность в качестве командарма он как раз и начал с новых формирований, проведя мобилизацию как бывших офицеров, так и всех, способных носить оружие. В конце 1919 года в лекции «Стратегия национальная и классовая» Тухачевский специальные разделы посвятил организации транспорта, управления, темпам развития операции и проблемам укомплектования армии. Будберг отмечал одну общую особенность полководцев гражданской войны, как у красных, так и у белых: «С революцией и сопровождавшим ее нравственным развалом и отпадением многих условностей, к власти полезло всё честолюбивое, жадное, дерзкое и в сфере своих дерзаний сильное; полезло в огромном большинстве случаев не для дела и подвига, а для кормления и для упивания всеми благами власти…» Тухачевский был из тех дерзких, кому власть, в том числе власть военная, нужна была для подвига и славы, а не для получения связанных с властью материальных благ, позволяющих жить в роскоши и удовлетворять самые причудливые прихоти (аскетом Михаил Николаевич не был, но и прожигателем жизни его никак нельзя было назвать). Правда, его стратегические решения не всегда были продуманы и взвешены. Троцкий, например, высоко ценя Тухачевского как «талантливого, но склонного к излишней стремительности полководца», в 1937 году признавал: «Ему не хватало способности оценить военную обстановку со всех сторон. В его стратегии всегда был явственный элемент авантюризма». Будто повторял слова Будберга о юных колчаковских генералах, которые не разбирались «в непреодолимых условиях того, что в военной науке называется общим именем „обстановки“…». Хотя сам Троцкий в спорах с Тухачевским во время войны готов был порой признать правоту молодого командарма. Лидия Норд приводит рассказ Тухачевского об одной из стычек с председателем Реввоенсовета Республики: «На фронт к Тухачевскому приехал Троцкий. Тухачевский наносил в это время на карту план сражения. Троцкий сделал несколько замечаний. Командарм встал, положил перед ним карандаш, которым отмечал на карте, и вышел. „Куда же вы?“ — крикнул в окно Троцкий. „В ваш вагон, — спокойно ответил Тухачевский. — Вы, Лев Давидович, видимо, решили поменяться со мной местами“. К чести Троцкого, тот сумел понять нелепость своего поведения и после этого инцидента не раз ставил Тухачевского в пример другим командирам. В 1938 году, откликаясь на московские политические судилища, Лев Давидович назвал Тухачевского среди „лучших полководцев и руководителей Красной Армии“».

Златоустовская операция, открывшая Красной Армии путь через Уральский хребет, была проведена с точки зрения канонов военного искусства почти образцово (при том, что просто «образцовых», без «почти», в природе не существует — в планы полководцев всегда вмешивается случай или неучтенные обстоятельства). Местность, где предстояло действовать 5-й армии, была труднодоступна для больших масс войск — лесистые горные кряжи, пересекавшиеся долинами рек Ай и Юрюзань, узким дефиле железной дороги и трактом Бирск — Златоуст (ранее этим трактом шел Ханжин в своем безумном наступлении к Волге). Главный удар Тухачевский наносил на крайнем левом фланге, от которого и отходил упомянутый тракт. Здесь он сосредоточил ударную группу из 15 стрелковых полков 26-й и 27-й дивизий с сильной артиллерией. А правее ее смело оставил незанятый войсками 90-километровый промежуток против практически недоступного хребта Кара-Тау. Белые, в свою очередь, и Бирский тракт, и Златоустовскую железную дорогу прикрыли двумя примерно одинаковыми по численности группировками. На тракте стоял сильно потрепанный Уральский корпус с полутора пехотными и тремя слабыми кавалерийскими дивизиями. Железную дорогу держали две пехотные дивизии того же корпуса и кавбригада. В тылу, в пяти переходах от линии фронта, располагались две пехотные дивизии Уфимского корпуса Каппеля и Ижевская бригада — самая боеспособная во всей колчаковской армии, сформированная из восставших против большевиков рабочих ижевских заводов. Пехотная дивизия белых тогда уже значительно уступала по численности личного состава стрелковой дивизии красных.

Читать дальше