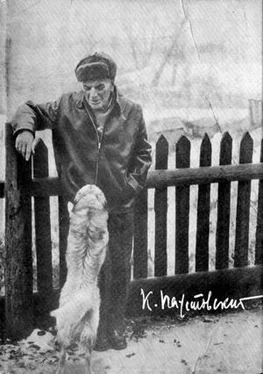

Золотой запас писателя – это запас его мыслей и наблюдений над жизнью. Иными словами – это его биография.

Писатель не может не обладать содержательной внешней или внутренней биографией.

Самое занятие писательством заставляет человека вести разнообразную, напряженную жизнь, вмешиваться в разные области действительности, встречаться со многими людьми и проникать во все углы страны – от Москвы до Чукотки и «от финских хладных скал до пламенной Колхиды».

Нельзя представить себе советского писателя, нашего современника, который бы не знал своей страны и непосредственно не участвовал бы в жизни своего народа.

Недаром существует выражение «писательская биография». Писателям биографию нужно создавать.

Когда я думаю об этом, я вспоминаю слова моего гимназического учителя русского языка. Он говорил, что для того, чтобы сделаться хорошим писателем, нужно прежде всего быть интересным и бывалым человеком, а иначе ничего не получится. А быть человеком бывалым и интересным, говорил он, – это целиком в наших руках.

Подтверждением этой мысли являются биографии Пушкина, Герцена, Горького, Сервантеса, Стендаля, Гюго, Байрона, Диккенса, Гейне, Чехова.

Чехов и Гейне! Несмотря на несхожесть этих писателей, они с наглядностью показали всем своим творчеством, что подлинная проза пронизана поэзией, как яблоко соком.

Проза – это ткань, поэзия – уток. Жизнь, изображенная в прозе, лишенной какого бы то ни было поэтического начала, является грубым и бескрылым натурализмом, никуда нас не зовущим.

Проза должна быть крылатой. Этого нельзя забывать.

Раз разговор зашел о поэзии, то, пожалуй, именно здесь надо сказать о том, какое огромное значение для прозаиков, для усовершенствования прозы имеет поэзия, живопись и все так называемые «соседствующие» области искусства.

Каждый подлинный прозаик должен хорошо знать поэзию и живопись.

Особенно поэзию. Давным-давно известно, что от частого употребления слова теряют свою свежесть, силу и ту образность, которую они должны нести в себе.

Слова стираются. От них остается только одно звучание, одна звуковая шелуха, исчезает их воздействие на наше сознание и воображение.

Ничто так не омолаживает слова, как поэзия. В стихах слово приобретает свою первоначальную свежесть, силу, музыкальность. От прикосновения поэзии слова наполняются подлинным своим содержанием.

Примеров этому множество. Возьмем самый простой пример, где обычные слова «лес», «мороз», «поле», поставленные в единственно возможном для выражения темы поэтическом сочетании, вскрывают все великолепие русского языка, поют и звенят, как звенит, похрустывая под ногой, покрытая инеем пажить:

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле…

В словах «сребрит мороз» заключается тончайшая аллитерация, звукоподражание.

Наша поэзия богата аллитерациями. Она передает любые звуки и ритмы.

Вот отрывистый топот скачущего коня у Лермонтова:

Я знаю, чем утешенный,

По звонкой мостовой

Вчера скакал, как бешеный,

Татарин молодой.

Или несколько изысканная, но верная аллитерация у Блока, передающая шум шелковой ткани:

Зашуршали тревожно шелка…

Все это необходимо знать прозаику. Не только в поэзии, но и в прозе изредка и на месте поставленная аллитерация вызывает у читателя точное и могучее впечатление, какое необходимо автору.

Живопись, работа художников может научить писателя точно видеть и запоминать, а не только смотреть.

Некоторые писатели пренебрегают красками и светом. Поэтому от их вещей остается впечатление пасмурности, серости, бесплотности.

Видеть действительность в полном многообразии красок и света нас учат художники.

Всмотритесь хотя бы в картины Левитана, и вы увидите, как необыкновенно разнообразно освещение, кажущееся нам при мимолетном взгляде довольно мо нотонным.

Свет в пасмурный день до дождя совершенно иной, чем в тот же день после дождя. Мокрая листва придает ему прозрачность и блеск.

Отраженный солнечный свет на опушке соснового леса совершенно иной, чем свет вдали от опушки. Он значительно теплее. Он наполнен бронзовым отсветом стволов.

В каждом пейзаже, особенно открывающем широкие дали, есть несколько световых планов. Соединение этих планов и дает то ощущение покоя и величия, которое так свойственно пейзажу Средней России. Вспомните левитановское «Над вечным покоем».

Читать дальше

![Константин Паустовский - Тёплый хлеб [сборник]](/books/34881/konstantin-paustovskij-teplyj-hleb-sbornik-thumb.webp)