Об этом случае Сергей Иванов вспомнил позднее и писал по этому поводу Боткину: «Вы с Сергеем Петровичем начали мне рассказывать последние минуты жизни брата. От первых слов мое дыхание сперлось. Я старался преодолеть себя, старался слушать, но, признаться, звуки доходили, но я не понимал.

Хотя, как мне кажется, я даже старался расспрашивать, но все осталось так туманно, что ничего не мог составить ясного, когда пришел домой, а расспросить вас снова с этим внутренним страданием у меня недостало сил». Сергей Иванов открыто признавался Боткину, что пути их разошлись, — видимо, он намекал этим на то, что Боткин сохранил связи с академией и двором, сам он всячески их остерегался. В письме своем он говорит о «них», подразумевает под этим придворную клику, с которой ему было не по пути. «Мой отец, мой брат, — заканчивает свое письмо Сергей Иванов, — поплатились за сообщество с ними, а мне не приходится же, как Приаму, «убийц моих рук к устам прижимать». В письме Сергея цитата из Гомера намекает на тот стих «Илиады», который в свое время увековечил брат его в своей первой самостоятельной картине. Но самое главное — это то, что эти слова, слова ближайшего к трагически умершему художнику человека, служат для нас драгоценным свидетельством о том, что уже современники, хотя и не решались говорить об этом открыто, прекрасно понимали, жертвой каких общественных сил погиб величайший из русских художников. Да, действительно, он прибыл в Петербург, как Приам прибыл во вражеский стан, но великодушия гомеровских героев в стане его врагов не существовало, и они погубили его и постарались это сделать так, чтобы явных следов их злодеяний не осталось…

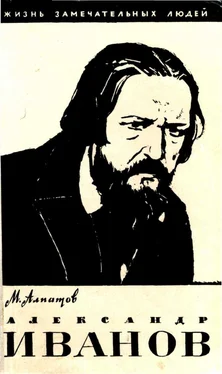

В жизни Александра Иванова, как и других великих людей, радости и печали, достижения, успехи и поражения — в сущности, все самые мелкие частные события — приобретают глубокий внутренний смысл, поскольку во всех превратностях его судьбы всё с новых и новых сторон проявлялась его неизменно-благородная, кристальная личность.

Крамской запоем читал письма Иванова, они же служили главным источником настоящей биографии. Крамской признавался: «Это одна из самых сильных трагедий, какие только мне удавалось прочитывать. Там есть вещи высокиеI»

В истории русского искусства Иванов занимает выдающееся место как завершитель длительного предшествующего периода, как одни из зачинателей нового исторического этапа. После Андрея Рублева, величайшего художника древней Руси, Россия нашла в лице Александра Иванова одного из самых замечательных своих живописцев. Иванов чутко улавливал величие древнерусского искусства и испытывал к нему страстное влечение, но непосредственно за его плечами стояла русская академическая школа XVIII — начала XIX века. Мастера исторической картины ставили своей задачей в сюжетах из античной или древнерусской истории, в образах прославленных героев выразить самосознание личности и идею гражданского долга. Успех их был не одинаков, так как дарования их были не равны, но всем им ее хватало творческой смелости и самостоятельности, и потому большинство из них были всего лишь старательными тружениками, искусными мастерами. Они умели хорошо рисовать, знали приемы многофигурной композиции, но картины их создавались чаще по правилам, чем по вдохновению. Когда им приходилось писать с натуры, они забывали о стеснительных правилах, но одновременно с этим от них ускользало понятие возвышенного, способность обобщения, типизации.

Иванов преодолел противоположность между этюдом и картиной, свойственную академической живописи. Исходя из традиционного метода создания картины, он умел насытить свои картины огромным опытом работы на этюдах. В этюдах он никогда не был рабом природы, но искал в ней закономерности, жертвуя частностями ради целого. Вот почему, если бы русские академисты XVIII века дожили до возвращения Иванова в Петербург, они должны были бы приветствовать в его лице художника, который примером своих достижений как бы оправдывал их бескрылое трудолюбие.

Из больших мастеров ближайшим предшественником Иванове был Орест Кипренский. Недаром Иванов признавал и ценил в нем старшего и прощал ему человеческие слабости. Правда, Кипренскому так и не удалось проявить себя в исторической живописи, хотя он прилагал к этому усилия. Он мог загореться темой, набросать на листке бумаги эскиз, но довести работу до конца у него не было сил. Зато в портретах он проявляет ту теплоту, ту меру моральной оценки человека, ту чуткость к человеческому чувству, которой до него не обладал ни один из русских мастеров, и именно за эту человечность Иванов и называл Кипренского «предтечей». Кипренский был для Иванова примером еще и потому, что он первым из русских художников завоевал русскому искусству славу за рубежом.

Читать дальше

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)