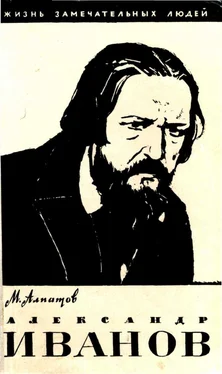

Иванов приехал в Рим с самым высоким мнением о нем. В письмах в Общество он горячо защищает его от упреков в бездеятельности. Иванова подкупало яркое артистическое дарование молодого мастера, его способность быстро загораться, быстро претворять увиденное в искусство. Действительно, Брюллов был первым русским живописцем академического толка, который с кистью в руках умел отдаваться порывам своего неутомимого творческого воображения. «Последний день Помпеи» завоевал симпатии в России небывалым дерзанием ее молодого автора, решившегося соединить на огромном холсте столько движенья, драматизма, света, красок, пластики групп, такую «тайную музыку в обыкновенных предметах», по выражению Гоголя. Иванов с неподдельным восторгом говорит об успехе мастера. «Картина Брюллова удивляет целый Рим, — пишет он, — а следовательно, и всю Европу». Возможно, ему было известно, что Вальтер Скотт, приехав в Рим, побывал только в одном: средневековом замке и в мастерских Торвальдсена и Брюллова.

Долгое время Иванов домогается сближения с даровитым художником. Прежде чем открылись двери его мастерской, он просит разрешения видеть его картину. Но, видимо, сблизиться с Брюлловым было ему не легко. Попытки через отца воздействовать на Брюллова как на его бывшего ученика, добиться его согласия не отказывать Александру в советах также ни к чему не приводят. С досадой Иванов замечает в нем непостоянство, вспыльчивость и своенравность. Ему претит его близость к послу, его способность ловко устраивать свои дела. Когда Иванову не удается получить разрешение на производство копий, с росписей Рафаэля, он подозревает в этом Брюллова.

В одном из своих альбомов Иванов записывает для себя: «Когда я действую широкой душой, то есть всю массу моего сословия художников в себе сочиняю, вмещаю в себе ее со всеми раздорами каждого, согласив их в себе, отдавая каждому свое, то вот тут только чувствую наравне с великими людьми». Между тем согласия и дружбы среди художников было меньше всего. Иванов с горечью сравнивал это положение вещей в русской колонии с удельными междоусобицами.

Поводов для разногласий, споров и ссор было достаточно. Однажды архитектор Ефимов пытался присвоить себе картины покойного Сильвестра Щедрина: Иванов напал на него за мошенничество, но тот нашел поддержку у Брюллова. Другой случай произошел с пенсионером Гофманом; Брюллов не допускал его картину на выставку из-за ее невысокого качества, но Иванов взял его под защиту. Однажды Брюллов решил поиздеваться над бездарным пенсионером Михайлой Марковым и прямо бросил ему в лицо, что из него не выйдет художника; тот так разобиделся, что чуть не наложил на себя руки, — его утешителем выступил Иванов. И снова между двумя художниками легла тень.

Во всех этих происшествиях Иванов стремился быть защитником справедливости, но, видимо, слишком назойливо выставлял напоказ свою благородную роль. Фразы его вроде: «Я имею много друзей, но верен буду одной истине», или: «Я уже обрек себя умереть на пути к пользе отечеству» — должны были звучать для посторонних пустым хвастовством. Его предложение петербургскому начальству «описать все пороки и добродетели» римских пенсионеров могло быть сочтено за донос на товарищей. Брюллов не претендовал на столь высокую роль и был менее разборчив в выборе друзей. Он умел привлечь к себе сердце открытым характером, веселостью, общительностью, наконец, своими блистательными успехами. Можно представить, как встречались оба художника: Брюллов, окруженный свитой друзей и поклонников, уверенный в успехе, остроумный и веселый, — Иванов, обычно в одиночестве, угрюмо-сосредоточенный, тревожно-суетливый. В минуту откровенности Иванов готов был признаться, что в нем шевелилось по отношению к сопернику недоброе чувство зависти. Но он делал все для того, чтобы не дать ему над собою власти.

Перемогая свою неуклонно растущую неприязнь, Иванов собирался протянуть Брюллову руку примирения. Он приготовил черновик письма, но так и не отправил его Брюллову. «Ничего на свете не может быть важнее души человеческой, — писал он, — и тот, кто завладел душами всех, может называться блаженным». После этого лестного вступления Иванов не мог удержаться от нескольких горьких сентенций: «Вы служите примером, что нельзя вырваться в первый ряд из обыкновенных людей, как с ущербом некоторых моральных достоинств».

В первые годы своей римской жизни Иванову доставляло настоящую радость только общение с Лапченко. Жили они по соседству на улице папы Сикста, часто видались и, по выражению художника, «изливались тайнами сердец своих». В отношениях с Лапченко не было ни соперничества, ни творческих разногласий. В сущности, Лапченко в искусстве было не по силам тягаться с Ивановым. Но судьба свела их вместе, обстоятельства жизни на чужбине привязали друг к другу. С Лапченко не могло поссорить Иванова даже их общее увлечение.

Читать дальше

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)