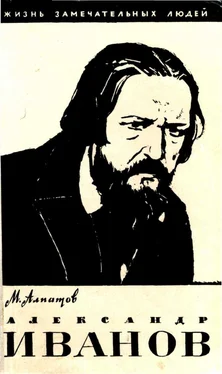

Такой предмет своих чистых дружеских влечений он и нашел себе в лице молодого пейзажиста Рабуса. Карл Иванович имел тогда облик, с каким обычно связывается представление о поэтах-романтиках: длинные черные кудри в беспорядке падали на его плечи; у него было милое, открытое детское лицо с румянцем на щеках. Иванов писал Рабусу письма, в которых изливался в выражении признательности за его внимание и ответные чувства. Эти ранние письма Иванова отличаются витиеватой вычурностью слога (он сам признавался, что плохо владеет отечественным языком). «Убегая скудных учтивостей, не стану описывать то время, когда вы, пребывая в Петербурге, отторгали мою душу от мрачных и неприятных мыслей, которые теперь, редко посещают меня: коротко скажу, что пребывание ваше здесь мне доставило пользу, вместе с приятностью». В этих оборотах речи было много манерного. Но в искренности чувств нельзя сомневаться.

Полной уверенности в благоприятном решении вопроса о поездке Иванова в Италию не было вплоть до 1830 года. Близким своим художник жаловался на то, что, по слухам, начальство грозится снабдить его строжайшей инструкцией, причем нарушение любого из ее пунктов повлечет за собой лишение его дальнейших прав пенсионера. Видимо, слухи об инструкции исходили из уст чиновников: их цель была запугать художника и внушить ему послушание. В действительности инструкция, выданная Иванову за подписями почетных членов Общества, не выходила за рамки здравого смысла. Составлена она была с учетом опыта многочисленных русских пенсионеров, которые уже более полустолетия каждый год отправлялись из Петербурга в Рим.

В инструкции говорилось о том, какие следует посетить города, на какие шедевры обратить внимание. Составители ее обнаруживали большую осведомленность и широту: художнику напоминалось о том, что Рим является «столицей художеств», но среди рекомендуемых городов не забыта была Флоренция, Сиена, Пиза; согласно академической доктрине в Болонье художникам предлагалось погрузиться в изучение Карраччи; наоборот, о Венеции замалчивалось, так как живопись ее претила вкусу академии. Александру Иванову надлежало посвятить первый год своего пенсионерства ознакомлению с памятниками итальянского искусства, в течение второго выполнить копию с одной из фигур сикстинского плафона, и лишь на третьем году ему предстояло создать самостоятельное произведение; причем композиция его не должна была быть слишком многосложной, «ибо не множество, но качество фигур делает картину хорошей». В инструкции напоминалось о том, что живопись — искусство «подражательное», но что подражать следует природе «изящной»; что в сочинении следует искать «ясности идей» и «отчетливости во всех частях представленного действия»; что «целое должно быть в гармонии с частями»; что не нужно забывать и о том, что «понимать» и «делать» суть вещи разные, и потому художник должен довести свою руку до того, чтобы она слушала его голову.

Еще много других полезных советов касательно рисунка, колорита, экспрессии и освещения, касательно «истинного» и «деланного» в искусстве содержала напутственная инструкция. Документ этот, написанный красивым писарским почерком на больших, сшитых золотой тесьмой листах, сохранился в бумагах Иванова. Видимо, он неоднократно перечитывал текст, раздумывая над значением отдельных его параграфов. Он находил в этом подборе эстетических сентенций и советов больше глубокомыслия, чем в него вкладывали петербургские вельможи, скрепившие инструкцию своими размашистыми подписями.

Наконец решение об отправке пенсионера было получено, но Иванов все еще не мог пуститься в путь. То время года было не подходяще для перемены климата, то хотелось отделаться от назойливого спутника, проныры-художника Яненко, то задерживали личные дела желанного спутника и закадычного друга Рабуса. И лишь весной 1830 года Александр Иванов решил отправиться в путешествие — вместе с учеником отца Григорием Лапченко.

Странной и необычной была судьба этого спутника Иванова, крепостного человека графа М. С. Воронцова. Стараниями Оленина в академии оказывалось всяческое препятствие проникновению в нее людей подобного состояния под тем предлогом, что «из крепостных, учившихся художествам, почти не один не остался порядочным человеком». «Когда чувства изящного в них развивались и когда они видели, что зависимое их состояние препятствует им пользоваться преимуществами, предоставляемыми художникам, эти несчастные, — так цинично значилось в одном постановлении совета академии, — предавались отчаянию, пьянству и даже самоубийству». Под лицемерным предлогом избавить «несчастных» от душевных мук академическое начальство ограничивало их доступ в академию, хотя многие крепостные выходили из ее стен превосходными художниками. Конечно, Лапченко не избег бы общей участи, если бы усердие академических чиновников не столкнулось с настойчивостью самовластного графа Воронцова. После успешной службы на командных постах в русской армии Воронцов был назначен наместником Новороссии и стал ее безраздельным владыкой. Не жалея средств на устройство своего роскошного крымского поместья, Воронцов с замашками настоящего феодала желал иметь в своем распоряжении художника из «своих людей». Вот почему, наперекор стараниям Оленина, Воронцов добился того, что Лапченко прошел курс обучения в академии и по окончании его, не дожидаясь помощи извне, Воронцов на свой счет отправил художника в Италию.

Читать дальше

![Александр Иванов - Кайа. История про одолженную жизнь [СИ]](/books/393134/aleksandr-ivanov-kaja-istoriya-pro-odolzhennuyu-zhizn-thumb.webp)