Посмертная жизнь Хармса была впереди.

Хармса-человека помнили в сороковые – пятидесятые годы многие, помнили и его стихи для детей. Маршак, переводя “Балладу о большом королевском бутерброде” Милна, отмечал ее сходство со стихами “нашего Даниила Ивановича”. Не забывали о нем, конечно, и многие другие бывшие коллеги и товарищи по Детиздату.

Но “взрослый” Хармс был забыт, как почти все обэриуты. А те из них, кто был жив, жили жизнью совсем иной. Бахтерев и Разумовский в соавторстве писали военно-патриотические пьесы, одна из которых, “Полководец Суворов”, шла во многих театрах СССР. После войны он встретился с Заболоцким, они поговорили о текущих литературных делах, но ни об общих воспоминаниях юности, ни о покойных друзьях, ни о тех стихах, которые Игорь Владимирович продолжал писать “в стол”, речи так и не зашло.

Заболоцкий 28 ноября 1943 года писал жене из лагеря: “Коля (Н.Л. Степанов. – В. Ш. ) пишет, что Даниил Иванович и Александр Иванович умерли. При каких обстоятельствах – не пишет” [399]. О собственных чувствах при известии о смерти двух человек, которые были когда-то его ближайшими соратниками, поэт молчит. Но девять лет спустя, через шесть лет после возвращения к вольной жизни и творчеству, с его пера сошло стихотворение “Прощание с друзьями”; те, кто помнил молодость Заболоцкого, понимали, о каких друзьях-поэтах идет речь:

…Спокойно ль вам, товарищи мои?

Легко ли вам? И всё ли вы забыли?

Теперь вам братья – корни, муравьи,

Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры – цветики гвоздик,

Соски сирени, щепочки, цыплята…

И уж не в силах вспомнить ваш язык

Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,

Где вы исчезли, легкие, как тени,

В широких шляпах, длинных пиджаках,

С тетрадями своих стихотворений.

Заболоцкий писал теперь совсем по-другому, и далеко не всегда в полную силу, но в этих строках, в которых он присягает былому обэриутскому братству, слышен его прежний голос. Николай Чуковский, часто общавшийся с Заболоцким в 1950-е годы, вспоминает, что с особой нежностью вспоминал Николай Алексеевич из своих ушедших друзей именно Хармса. Более того, по свидетельству Н.Л. Степанова, незадолго до смерти Заболоцкий “хотел приехать в Ленинград и заняться розысками стихов Хармса” [400].

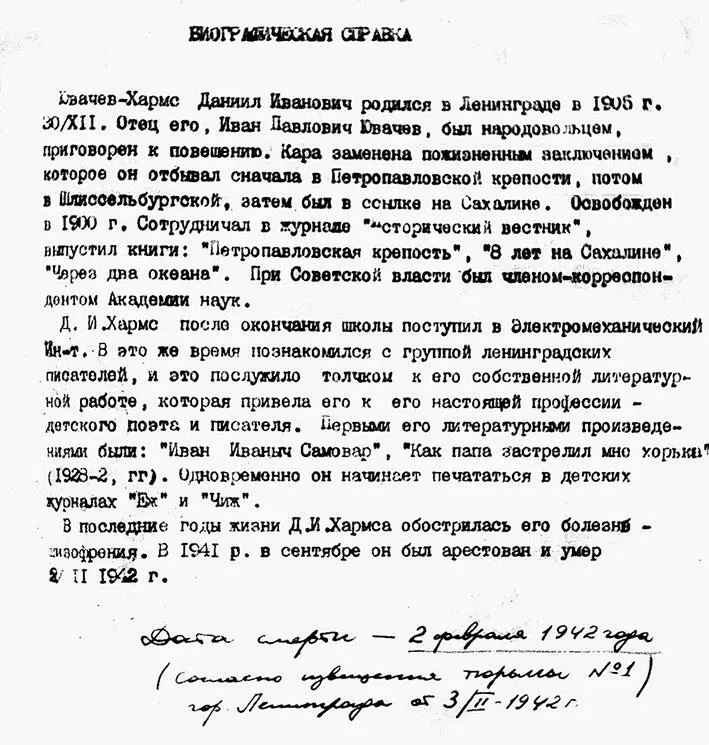

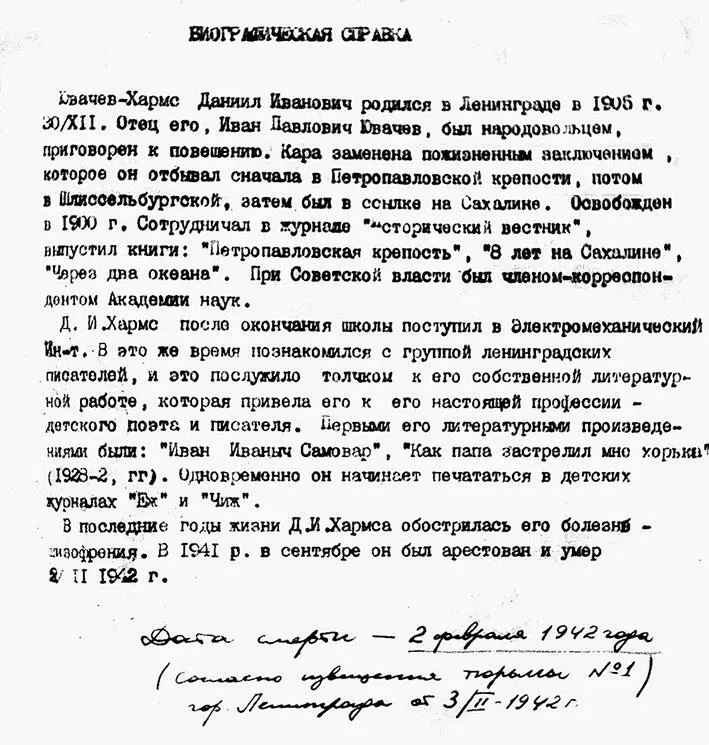

Биографическая справка о Д. Хармсе, составленная его сестрой Е. Грицыной и приложенная к ходатайству о прекращении уголовного дела, 1960 г.

После 1953 года наступили новые, менее страшные, чуть более свободные времена. Ранние стихи Заболоцкого (те из них, что были в свое время напечатаны) привлекали все больше интереса и у молодых поэтов в СССР, и у исследователей за границей. Но Хармса и Введенского пока не вспомнили. Точнее, вспомнили, но лишь как детских писателей: после реабилитации их книги стали переиздавать. (Хармс был реабилитирован по заявлению сестры в 1960-м, Введенский – лишь в 1964 году.)

Тем временем Друскин, до середины 1950-х питавший безумную, ни на чем не основанную надежду на то, что Хармс и Введенский живы, и не прикасавшийся к их рукописям, начал понемногу разбирать архив. Но прошло еще почти десять лет, прежде чем он почувствовал, что настало время открыть эти материалы для молодых исследователей.

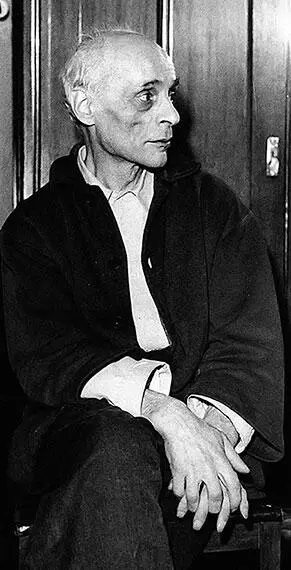

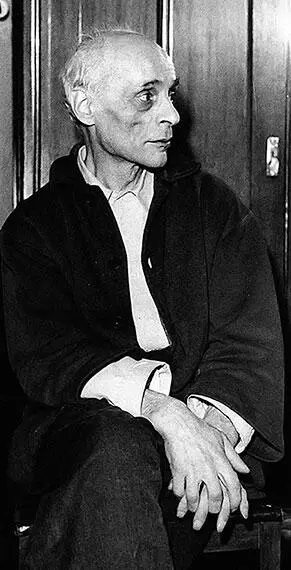

Яков Друскин. Фотография М. Шемякина, 1960-е.

Одним из них был Михаил Мейлах. Вот фрагмент его воспоминаний:

Сорок лет назад, осенью 1963 года, я встал перед некоей жизненной проблемой, разрешить которую я был не в состоянии. Моя сестра и ее муж, музыковед Генрих Орлов, посоветовали мне встретиться с человеком, имевшим репутацию мудреца, – это был Яков Семенович Друскин, брат Михаила Семеновича, историка музыки, учителя моего зятя. Яков Семенович, философ и богослов, жил затворником в коммунальной квартире в унылом районе на Песках, куда я пришел к нему в назначенный час. Дверь открыл человек небольшого роста с удивительно впалыми щеками, казавшийся глубоким стариком, хотя ему было немногим больше шестидесяти лет. Он провел меня в комнату, где стоял массивный буфет, скрывавший, как я потом узнал, вовсе не чайные и столовые сервизы, а его сочинения, которые занимали в нем несколько длинных полок (“Я написал три метра”, – говорил Яков Семенович) <���…> В углу помещался небольшой книжный шкаф, содержимое которого скрывала выставленная за стеклом – как я потом узнал – каллиграмма Хармса:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу