В этом неправдоподобном начальнике были свои достоинства.

«В самое крутое время он не подкапывался сознательно под науку, — писал о Мусине-Пушкине известный деятель эпохи А. В. Никитенко в своих дневниках, — не выслуживался, отыскивая в ней что-нибудь вредное, не посягал на свободу преподавания. Напротив, он по-своему оказывал ей уважение и признавал ее права. Второе его достоинство — он умел ценить ученые заслуги и горою стоял за своих ученых-сослуживцев, защищая их от всяческих козней. Вообще у него не было ничего похожего на пресмыкательство перед сильными, на выслуживание. Что делал он, худо ли, хорошо ли, то делал по убеждению. Третье его достоинство — верность своему слову. Но все эти достоинства, к сожалению, были облечены в такую кору, что немногие могли узнать их настолько, чтобы как следует оценить».

Менее всего знали или догадывались об этих достоинствах студенты. Для них он оставался грозой и грубияном. Практически вообще попечительство Мусина-Пушкина ограничивалось наблюдением внешних форм. Наукой и университетом руководил Лобачевский.

В этот первый выход Зинина за пределы университетского двора над Казанью висело серое, сумрачное небо. Морозы начались уже давно, но снега не было. Раскинутый по холмам и долинам город занимал огромное пространство; площади напоминали безжизненные степи, а замерзшие озера усиливали это впечатление. За пределами Воскресенской улицы каменные дома встречались редко, деревянные были тесны и неудобны.

На одном из холмов возвышался кремль с башней Суюмбеки, единственным памятником татарского царства. Обойдя кремль, занятый церквами и губернскими учреждениями, Зинин спустился на Воскресенскую улицу и направился в университет без желания знакомиться дальше с городом, но с веселой мыслью о назначенной на завтра лекции по теоретической астрономии.

Теоретическую и практическую астрономию читал профессор Иван Михайлович Симонов. Крупный ученый, он первым из русских астрономов совершил кругосветное путешествие. Это большое событие в научной деятельности Симонова и до сих пор, через полтораста лет, не потеряло своего значения. Симонов участвовал в экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к Южному полюсу на судах «Восток» и «Мирный», открывшей в январе 1820 года Антарктиду и ряд островов. Других ученых на «Востоке» и «Мирном» не было, и Симонов сверх специально астрономических занятий занимался «предметами, до естественной истории относящимися». Все выполнил он «с отличной честью для себя и воспитавшего его университета», говорилось в постановлении о присвоении Симонову звания ординарного профессора.

Симонов, как и Лобачевский, был в числе первых студентов Казанского университета. Вместе с ним еще в годы студенчества он был представлен к возвышению в степень магистра за «чрезвычайные успехи и таковые же дарования в науках математических и физических». Так же одновременно в 1816 году Симонов и Лобачевский получили звание экстраординарного профессора.

В противоположность Лобачевскому Иван Михайлович Симонов был живым, очень подвижным, веселым человеком. Круглое приветливое лицо, пухлые, всегда румяные щеки, разговорчивость — все в нем напоминало происхождение из «податного сословия». Он был сыном астраханского купца. Для присвоения ему ученых степеней попечитель испрашивал «высочайшее разрешение».

Практическую целенаправленность своих научных работ Симонов ставил выше теоретических исследований Лобачевского и каждый раз, когда ректором переизбирался Лобачевский, чувствовал себя несправедливо и незаслуженно обиженным.

Тем более не сомневался Иван Михайлович и в своих административных способностях, особенно хозяйственных. Правда, носили они на себе своеобразную печать купеческого хозяйствования.

В первое знакомство с новым составом слушателей, Иван Михайлович принес в аудиторию секстант — угломерный инструмент, с помощью которого определяется географическая широта данного места. Поставив его перед студентами, профессор подробно и понятно описал устройство секстанта, рассказал, как с ним обращаться, но не сразу и с опаской допустил к инструменту студентов, пожелавших практически с ним ознакомиться. Впрочем, таких студентов было немного. Первым оказался Зинин. Внимательно наблюдая за тем, как умело и ловко черноголовый студент берется за дело, профессор не мог не обратить внимания на него.

— Вам знаком этот инструмент, коллега? — спросил он.

Читать дальше

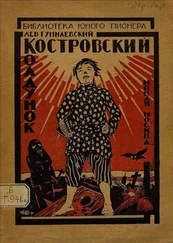

![Лев Гумилевский - Орлята [Рассказы]](/books/413893/lev-gumilevskij-orlyata-rasskazy-thumb.webp)