Отец — Александр Васильевич Леонтович — в 1893 г.

Мать — Вера Викторовна — с детьми Евгенией и Михаилом. 1910 г.

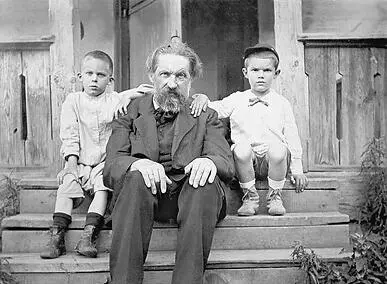

Виктор Львович Кирпичев с внуками. Слева — Миша Леонтович. Справа — Витя Радциг.

В гимназии Леонтович, воспринявший от своего отца на всю жизнь интерес к природе, занимается в естественном кружке, увлекается химией (отец допускал его в свою химическую лабораторию), геологией. Затем наступает его увлечение математикой. Вместе с отцом, заинтересовавшимся в 40 лет биологической статистикой, он, учась в последнем, 6-м классе гимназии, называвшейся с 1918 г. советской трудовой школой, начал изучать высшую математику. В декабре этого же года он поступает в Московский народный университет им. Л.А.Шанявского, где в физической лаборатории работали большие энтузиасты физики Э.В.Шпольский и Т.К.Молодый. Вероятно, под их влиянием он принимает решение стать физиком и поступает в Московский государственный университет на физико-математический факультет.

В голодный 1919-й год заболела и умерла мать Михаила Александровича. После вторичной женитьбы отца он зажил самостоятельной жизнью, взяв под опеку и свою сестру Евгению. В 1921 г. он помог ей поступить на физико-математический факультет Московского университета. Евгения Михайловна вспоминала:

«…и я стала жить с братом в его московской комнате, разгородив ширмой наши кровати. В 1921 г. было еще голодно, еда была очень скудная. Я помню вместо чая какой-то суррогатный кофе с сахарином (сахара не было и в помине) и какое-то подобие хлеба. Правда, Миньке на паек иногда давали гуся. Но с 1922 г., с начала нэпа, все изменилось. Каждое утро Минька (он всегда вставал раньше меня) ходил за хлебом и приносил чудесные мягкие калачи… Когда я жила у Миньки, я не помню, чтобы у меня были какие-нибудь проблемы с деньгами — я просто жила на его счет».

Итак, Леонтович с 17 лет начинает самостоятельную жизнь. По предложению Молодого, работавшего в Институте биологической физики, организованном П.П.Лазаревым, Леонтович становится препаратором, несколько позже — младшим, а затем старшим лаборантом в лаборатории Курской магнитной аномалии этого института. В летние каникулы, иногда и зимой, ему удается с магнитометром в руках обойти всю Курскую губернию.

В 1925 г. Леонтович, А.А.Андронов, А.А.Витт и С.Э.Хайкин становятся первыми аспирантами Леонида Исааковича Мандельштама. Основной интерес Михаила Александровича сосредоточивается (в связи с проводившимися в МГУ, а потом в ФИАНе под руководством Мандельштама экспериментами по рассеянию света в жидкости) на молекулярной оптике. Он участвует в создании классической теории комбинационного рассеяния света в кристаллах. Оригинальность, глубина и общность теоретических исследований сразу выдвигают его в число ведущих физиков института. Его доклад «Молекулярная оптика» становится тем, что сейчас называют кандидатской диссертацией (в то время ученые степени не присуждались). С этим докладом Леонтович выступает в Ленинграде. Его оппоненты — В.Т.Бурсиан и В.К.Фредерикс, ученики П.С.Эренфеста.

М.А.Леонтович в 1947 году. Из иконотеки ИИЕиТ РАН.

По окончании аспирантуры в 1928 г. Леонтович остается работать в НИИ физики МГУ. Он становится доцентом, затем профессором физического факультета. Кроме чтения лекций преподает в общем физическом практикуме, совместно с С.И.Вавиловым организует специальный оптический практикум.

В конце 1934 г. Леонтович переходит на работу в ФИАН в качестве старшего научного сотрудника лаборатории колебаний, которую возглавлял Н.Д.Папалекси, и сразу оказывается в числе ведущих физиков института. В 1935 г. И.Е.Тамм, руководитель теоретического отдела ФИАНа, так охарактеризовал Леонтовича в связи с решением о присуждении ему степени доктора физико-математических наук без защиты диссертации:

«Михаил Александрович Леонтович принадлежит к числу выдающихся физиков-теоретиков. Отличаясь чрезвычайной ясностью ума и критической глубиной физической мысли, редкой по глубине и всесторонности эрудицией и владея в совершенстве математическим аппаратом, он вместе с тем является редким примером физика, сочетающего в себе теоретика и экспериментатора — наряду с теоретическими ему принадлежит и ряд экспериментальных работ. Ряд его работ относится к таким разнородным областям, как теория колебаний, квантовая теория, теория относительности. Но наибольшее значение имеют его работы по оптике и статистической физике.

Читать дальше