А голуби Марьиной Рощи, изящные птицы с их затейливыми полётами, с ласковой доверчивостью к людям, иногда снились Шебаршину в зрелые годы. Они словно бы специально прилетали к нему из прошлого, чтобы снять все накопившиеся тяготы. Вспоминал он голубей детства и в последние дни своей жизни…

Мы уже отмечали, что отец Леонида был настоящим книгочеем. Покупал он литературу самую разную, специально сколачивал для книг полки, хотя в простых семьях в моде тогда были этажерки. Полки эти с теснившимися на них книгами — и в потёртых переплётах, и в новеньких обложках, от которых ещё исходил непередаваемый запах типографской краски, — были главным богатством и украшением скромной комнаты Шебаршиных. Страсть к чтению от Владимира Ивановича передалась и сыну. Но начитанность Леонида, даже вкупе с отличным аттестатом и серебряной медалью за школу, не помогла ему по окончании десятилетки в выборе дальнейшего пути. Конкретных, осознанных планов на будущее у него к тому времени ещё не было, а надо было определяться, решать, куда пойти учиться дальше.

С одной стороны, очень хотелось наконец вырваться из нужды. А с другой — престиж будущей профессии тоже вещь немаловажная. Был среди родственников Шебаршиных кадровый военный — В. А. Кочеров. Он и порекомендовал Леониду Военно-воздушную академию им. Жуковского. Но из этого ничего не вышло. Медкомиссия выявила проблемы со здоровьем, которые могли обернуться отчислением со старших курсов. В зачислении в академию отказано не было, но врачи советовали не рисковать.

Рассчитывать на «авось» Шебаршин не стал и, посоветовавшись на этот раз с приятелями, подал документы в Московский институт востоковедения, находившийся в Ростокинском проезде. В результате его зачислили на индийское отделение.

Началась новая жизнь — полная иных забот, чем прежде, и одновременно довольно вольная и даже в какой-то мере бесшабашная. Институт, который избрал Шебаршин, как и все вузы, имел свои традиции, свой устав, но всё-таки внутреннюю жизнь в нём больше определяло студенческое братство.

Стипендия, которую стал получать Шебаршин, была вполне приличной, едва ли не такой, как зарплата у матери. Мать, узнав об этом, только и проронила:

— Так, глядишь, и Лерку вытянем.

Но, что не менее важно, институт стал некой незримой нравственной опорой, в нём всегда можно было получить поддержку, в том числе и материальную. Так, на первом курсе развалились у Шебаршина ботинки, а у матери в то время, как назло, — ни копейки, чтобы купить новые.

Пришёл Леонид в кассу взаимопомощи:

— Выручайте!

И ему выдали 75 рублей, на которые он купил вполне приличные ботинки — почти три сезона проходил в них.

Шебаршин учился уже на третьем курсе, когда Институт востоковедения решили закрыть и слили с вузом, одно название которого — Московский государственный институт международных отношений — у многих однокашников Шебаршина вызывало трепет. Произошло это уже после смерти Сталина — события, которое, естественно, в студенческой среде не прошло незамеченным. Как вспоминает Шебаршин, в марте 1953 года смерть Сталина казалась катастрофой. Но тут же замечает: «Катастрофы, как нам думалось, не произошло, а улучшения в нашей общей жизни наметились довольно скоро».

Думается, не все согласятся с таким мнением, особенно ветераны — свидетели послевоенного возрождения конца сороковых — начала пятидесятых и, конечно же, ощутимого при Сталине снижения цен на продовольствие и товары хозяйственного обихода. Но мы знаем, что разным людям свойственны самые разные, часто — взаимоисключающие оценки роли Сталина в жизни страны, и для близкого окружения Леонида Владимировича не было секретом, что сталинская эпоха была для него едва ли не главным и постоянным камнем преткновения. Как человек мыслящий, он стремился постичь суть противоречий тех лет, но отказывался воспринимать великое и трагическое в их диалектическом единстве.

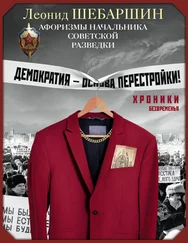

Это, конечно, не означает, что суждения Шебаршина носили исключительно критический характер, тем более что он многое переосмыслил в последние два десятилетия своей жизни. В книге афоризмов нашего героя, впечатляющих своим остроумием и тонкостью («Хроника безвременья». М., 1998), есть, к примеру, такие высказывания:

«Сталин учился в семинарии и оставил после себя великую державу; у Горбачёва два диплома о высшем образовании, а он державу развалил»;

«Есть только один деятель, на которого возлагается вся ответственность, но который ответственности не боится, — Сталин»;

Читать дальше