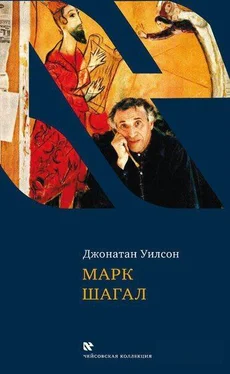

Неокубистский Христос на картине Шагала «Голгофа» нарушает не только исторические, но и мифологические рамки. Перевозчик Харон ждет, чтобы переправить душу Христа через реку (в более ранних набросках та же самая фигура в лодке на заднем плане больше похожа на рыбака на Галилейском море), а сам Христос, как это часто бывает у Шагала, прежде всего — страдающий еврей, а не осененный сияющим венцом Сын Божий.

Это смешение, характерное для шагаловских работ — Христос в сне Иакова, Харон у Голгофы, пирамиды в Витебске, — демонстрирует, с какой легкостью воображение художника преодолевало не только категорический запрет Второй заповеди, но даже известные границы жанра. Как ни странно, но это тоже, вероятно, связано с причудливостью знакомых Шагалу хасидских сюжетов, где история и миф часто отодвигаются на второй план ради хорошей идеи. В литературе еврейского мидраша не так уж редко случается, что рабби второго века прямо на улице встречается с Моисеем.

Шагал покинул школу Иегуды Пэна в 1906 году. В последний год обучения он смог заработать немного денег, занимаясь ретушью фотографий в ателье местного фотографа Мещанинова: профессию эту он не любил и так никогда до конца не освоил, хотя находил некоторое удовольствие в том, чтобы изменять лица заказчиков, которых знал лично. В мастерской Пэна Шагал подружился с другим начинающим художником, Виктором Меклером, сыном богатого еврея-промышленника. Меклер познакомил Шагала со своими товарищами — это были дети высокооплачиваемых специалистов и преуспевающих купцов. Среди них была и Берта (впоследствии взявшая себе имя Белла) Розенфельд, дочь зажиточного местного ювелира: через несколько лет она станет первой женой Шагала.

К зиме 1906 года Меклер задумал перебраться в Санкт-Петербург, чтобы продолжить там обучение живописи. Шагал решил ехать вместе с ним. Примечательно, что в своих мемуарах «Моя жизнь» он довольно туманно рассказывает об их первой встрече — юношей объединила любовь к краскам, к цвету. «Вы не находите, что вон то облако… совсем синее? — спрашивает Меклер. — Отливает фиолетовым, как вода. Ты ведь тоже обожаешь фиолетовый, как я, правда?» Шагал добавляет уклончиво: «У него было довольно приятное лицо, никак не подберу, на что оно похоже».

Возможно, как мы еще увидим, девятнадцатилетний Шагал был немного влюблен в Меклера, как и в Беллу. И хотя герою-рассказчику в «Моей жизни» явно неведомы гомоэротические желания, об окружающих его людях этого сказать нельзя. Подростком Шагал, единственный из своих сверстников, красил губы и румянил щеки и «был бы не прочь слегка подвести глаза». Как говорит сам Шагал, он делал это, потому что ему хотелось нравиться девушкам, но мать Беллы, например, подозрительно относилась к этой привычке и прямо высказывала сомнения, может ли молодой человек, румянящий щеки, «как красна девица», быть подходящим мужем для ее дочери.

Весной 1907 года Шагал уехал в Санкт-Петербург. А Белла осталась в Витебске. К этому времени их отношения переживали бурный расцвет — смелая девушка успела уже смутить мать Шагала, позируя для него обнаженной, и дала соседям повод посплетничать, лазая в окно его мастерской. Прискорбно, но после отъезда Шагала его родителям суждено было перенести горькую утрату: сестра Шагала Рахиль умерла, наевшись угля, а брат Давид скончался от туберкулеза.

Он оставлял позади и невнятный гул молитв, лошадей и коров, и запах селедки, свежих бараньих шкур и керосина — целый пространный пейзаж своего детства и ранней юности, дороги из слоистого песчаника, кипарисы, холодное ночное небо и пестрые поля, торговые лавки, где продают семечки, муку, горшки, церквушку, где к вечеру «оживают иконы, светятся лампады», аляповато раскрашенные вывески: «Булочная-кондитерская. Гуревич», «Варшавский портной». Он оставлял людей, места, запахи, звуки и образы — почти все это он пронесет с собой через десятилетия и с помощью поэзии или живописи попытается воссоздать в искусстве.

Три года жизни Шагала в Петербурге, начавшись ярко, вскоре приняли мрачноватую окраску, как в романах Достоевского. Будучи иудеем, он не имел права на постоянное проживание в столице без вида на жительство, которое выдавалось только (и то далеко не всегда) лицам с высшим образованием и их прислуге, цеховым ремесленникам и купцам. Скорее всего, поначалу отец Виктора Меклера выхлопотал для Шагала временное разрешение, не исключено также, что Шагал (возможно, по протекции своего родителя) получил работу ретушера у петербургского фотографа Иоффе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/402268/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche-thumb.webp)