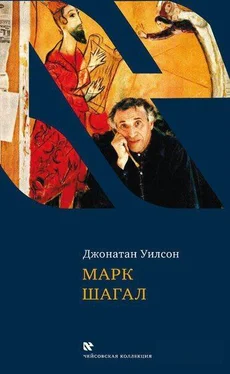

Зимой 1911 года (а возможно, весной 1912-го) Шагал переезжает в La Ruche («Улей») в доме под номером два в тупике Данциг — в нем размещались 140 узких, с высоким потолком комнатушек-студий. Из-за окон шагаловской мастерской под самой крышей (на деньги Винавера можно было позволить себе выбрать этаж повыше) доносились запах и шум скотобоен, располагавшихся совсем рядом, на улице Вожирар. В то время дела у Шагала шли не очень хорошо: его работы, посланные домой, были отвергнуты устроителями одной престижной выставки в России, а на другую хоть и попали, но оказались задвинуты в самый дальний угол. Однако в «Улье» Шагал, довольствуясь на обед и ужин половиной селедки и работая по ночам в одиночестве, подчас нагишом (такое почти эротическое отношение он испытывал к своей работе), создал живописные полотна, которые многие исследователи считают лучшими в его творчестве.

Среди картин, написанных им в «Улье», «Я и деревня» (1911) — автору было в то время всего двадцать четыре года! — «Посвящается Аполлинеру» (1911–1912), «Автопортрет с семью пальцами» (1911–1912) и «Париж из окна» (1913). Для него это был настоящий прорыв, сопоставимый, вероятно, с тем, что сделал Пикассо в «Авиньонских девицах», хотя именно та картина, где изображены парижские проститутки с лицами наподобие африканских масок, породила в художественном мире волны, не стихавшие в течение ста лет, тогда как блестящие попытки Шагала увязать местечковое прошлое с модернистской техникой не могли иметь сколько-нибудь заметного влияния из-за узости самой темы: предметом его изображения был прекрасный, но обреченный мир идишской культуры. Как в случае с Исааком Башевисом Зингером, у Шагала не было последователей (если не считать Габриэля Гарсиа Маркеса, верного духу колумбийской народной культуры: у него в вымышленном городке Маконду люди тоже летают над крышами). Но в отличие от Зингера у Шагала не было и предшественников.

Шагал, сознательно или нет, старательно «протаскивал» культуру идиша в живопись двадцатого века. Едва ли кто-нибудь, кроме разве что случайного французского антисемита, заметил это, поскольку его яркие визуальные образы были отмечены новизной, на них не было унылой печати отмирающего языка. К сожалению, гений Шагала породил кучу неумелых подражателей, продуцировавших лишь еврейский китч, тогда как Пикассо оказал влияние почти на каждого великого художника, жившего и творившего после него.

Как «ракеты» и «акулы» из «Вестсайдской истории», молодые художники в Париже заняли противоборствующие позиции. Пикассо и его приверженцы обосновались в более престижных богемных студиях «Бато-Лавуар» («Плавучая прачечная») на Монмартре, а вновь прибывающие, в том числе большинство еврейских художников Парижа, обживали «Улей» на тогда еще не столь прославленном Монпарнасе. Логично было бы предположить, что Шагал, для которого родным языком был идиш, стремился сблизиться с молодыми еврейскими художниками и скульпторами, занимавшими соседние мастерские. На самом же деле он держался особняком, предпочитая общество французских поэтов, таких, как Гийом Аполлинер и Блез Сандрар, которые впоследствии стали его близкими друзьями.

В России Шагал чувствовал себя евреем «на каждом шагу», причем это ощущение не всегда было приятным. И то, что в Париже он сразу отгородился от других еврейских художников, можно объяснить не только радостью оттого, что можно наконец отбросить эту сковывающую социокультурную роль, но и желанием противопоставить себя и свое творчество зарождавшимся в то время и набиравшим силу тенденциям «еврейского искусства».

«Улей» стал прибежищем для небольшой группы еврейских художников из стран Восточной Европы, к которой принадлежали Иосиф Чайков, Лео Кениг, Ицхак Лихтенштейн, Марек Шварц и — очень недолго — Пинхас Кремень. Они образовали художественную группу «Махмадим» и стали издавать альманах с таким же названием (слово «махмадим» всего один раз упоминается в еврейской Библии и иногда переводится как «возлюбленная», хотя более правильный перевод — «радость очей моих»). Им удалось выпустить только семь альманахов, отпечатанных на гектографе и состоящих исключительно из картинок. Сообщество «Махмадим» ставило своей целью создание современного, интернационального еврейского искусства, которое тем не менее восходило бы к еврейскому фольклору и библейской традиции. Например, в одном из альманахов был помещен рисунок Марека Шварца на сюжет изгнания Адама и Евы из рая, в другом выпуске, названном «Шабат», воспроизводилась его линогравюра, изображавшая ученую беседу двух набожных евреев. Но по манере исполнения работы художников из «Махмадим» были крайне консервативными. Неудивительно, что Шагал, как он вспоминал позднее, «от души посмеялся над досужими рассуждениями… соседей о судьбах еврейского искусства». Однако критики не преминули заметить, что творчество самого Шагала, с его сюрреалистическим штетлом и библейскими сюжетами, во многом воплощало мечту сообщества «Махмадим» об искусстве, на создание которого у самих членов этого кружка не хватило, вероятно, ни таланта, ни смелости.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/402268/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche-thumb.webp)