В нижних покоях архиерейских палат было отведено особое помещение – судейская. Сохранилось подробное описание, которое нас как бы вводит в жизнь той эпохи, в детали монастырского быта: «образ в киоте со стеклом, в нем риза и венец с короною серебряные, при нем лампада, судейский стол дубовый раздвижной, покрыт красным сукном, на нем зерцало вызолоченное, две чернильницы, печать консисторская с гербом, поверх Всевидящее Око с литерами вокруг герба – «Крутицкая духовная консистория», колокольчик медный; секретарский стол также дубовый и покрыт красным сукном, на нем чернильница, колокольчик и ножницы; часы стенные аглицкие с числами, в китайском футляре, кресла, покрытые трипом красным, а стулья зеленым, кроме того два аналоя деревянных и книги разного содержания». Тут же хранились – конечно, не напоказ, а для употребления – «желез ножных пятеро и одни кандалы, стульев с цепями три, из них один большой».

В Смутное время начала XVII века и Крутицкому подворью пришлось испытать немало бед, не миновали его ни пожары, ни шайки грабителей. При Лжедмитрии I кафедру занимал прежний настоятель Чудова монастыря Пафнутий. Опасаясь разоблачений, бывший чернец Чудова монастыря Гришка Отрепьев, очутившись на московском престоле, разогнал по дальним монастырям чудовских монахов, однако Пафнутия не тронул: видимо, тот умел оказывать ему немалые услуги, хотя и сразу признал в нем своего служку.

И если после Смуты Крутицы все-таки оправились, то следующий, XVIII век стал для них закатным. Им одним из первых довелось изведать тяжкую длань Петра, резко сократившего отпуск денег на содержание епархии: он не без основания подозревал ее владык в симпатиях к родичам жены, Лопухиным. Крутицкий протоиерей Яков Игнатьев был духовником царевича Алексея и писал тому об оскудении монастыря. «…Только погребениями и кормимся», – жаловался он.

Сохранилась переписка Крутицкого митрополита Игнатия, ходатайствовавшего в 1719 году об отпуске из Монастырского приказа 3168 рублей на исправление церквей и домов. «Все строения пришли в ветхость и даже кровли пообвалились и полая вода обрушила часть каменной ограды и повредила многие строения», – перечислял он неотложные свои нужды.

Митрополит Игнатий был лишен сана и обращен в чернеца за приверженность царице Евдокии. Умер Игнатий в 1741 году в ссылке, в монастыре Архангельской губернии, хотя в короткое царствование Петра II ему были возвращены ненадолго и сан, и свобода.

Уже никто из занимавших в XVIII столетии российский трон венценосцев, кроме богомольной под конец жизни Елизаветы Петровны, духовенство не жаловал!

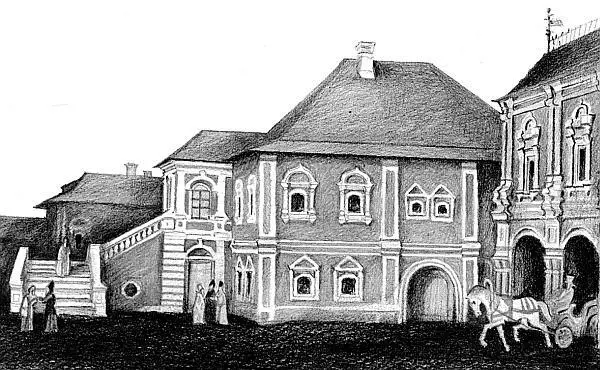

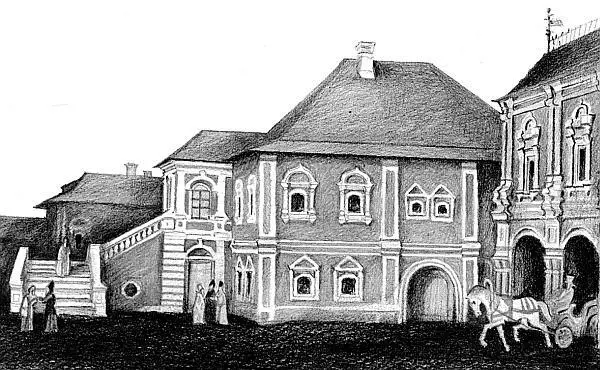

Вид Митрополичьего дворца в первой половине ХVII века

Последним Крутицким иерархом был епископ Амвросий Подобедов, имевший репутацию ревностного пастыря, усердно заботившегося о нуждах своей епархии. Он значительно улучшил положение до того прозябавшей в скудости Крутицкой семинарии, открыл несколько духовных училищ при более богатых монастырях, снабдив их хорошими учителями и пособиями. Епископ Амвросий известен и попытками исправить нравы духовенства, «распущенность которого… дошла до крайнего предела невежества и своеволия». В этих словах современника нет преувеличения.

Низшее и среднее духовенство помимо необеспеченности своего положения отличалось невежеством – «невысоким умственным образованием, не восходившим в большинстве далее обучения грамоте». «Грамоте умеет, и люб, потому что человек добрый и смирный и не пьяница, и в попех нам быть годен», – обращались прихожане с челобитной, давая характеристику своему кандидату в попы. В аналогичных приговорах варьируется: «вином не упивается», «человек не упьянчивый» и так далее, из чего можно вывести, сколь редким качеством была умеренность духовных лиц в употреблении алкогольных напитков! Об оценках «умеет грамоте» или «обучен книжному чтению» находим скептические отзывы: многие из духовенства, не только дьячки, но и попы, или «вовсе не умели писать», или «не умели скоро писать», или «мало писали», или «писали неграмотно»… Так, поп Евтихий оставил подпись: «Еътяхъвей»!

Наступившие послепетровские времена ломали старые порядки. На смену старым формам жизни приходили новые, и никакая просветительская деятельность уже не могла удержать на плаву «древлее церковное благолепие», традиционная «Святая Русь» сделалась Российской империей, феодалы-епископы и монастыри-вотчинники, вместе с древним благочестием, подорванным, кстати, именно самим главой русской церкви патриархом Никоном, принадлежали прошлому и должны были сойти с исторической сцены.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)