Что написал бы сей благостный россиянин, если бы сегодня вторгали его в Москву не гремучие паровозы, а ревущие воздушные лайнеры!

Между тем записки приходятся на семидесятые годы XIX века, когда потянулись от Москвы рельсы в разные концы страны, а в Кремле были осуществлены казарменно-помпезные затеи Николая I, руками безвкусного архитектора К.А. Тона исказившего тот поистине сказочный облик кремлевских ансамблей, о которых дает представление скупой иконографический материал. Уже свидетели постройки Большого Кремлевского дворца с негодованием писали о варварском разрушении палат и хором московских царей, стоявших на его месте.

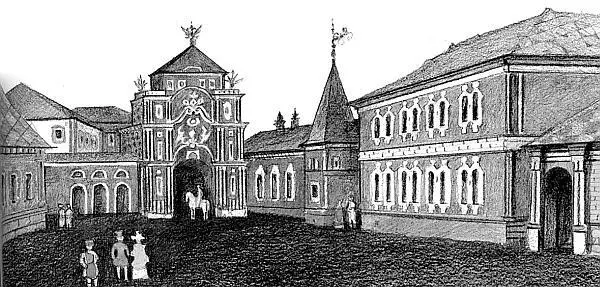

Кремль как национальная святыня, об устроении и торжественной красоте которого на протяжении веков радели его владыки, не жалея средств на отечественных и зарубежных мастеров, этот Кремль просуществовал лишь до перенесения столицы в Петербург. После того стали пустеть и приходить в упадок царские терема, ветшать дома знати, переселявшейся из родовых гнезд внутри кремлевской ограды на необжитые невские берега, беднеть соборы и монастыри, прежде щедро одаряемые из царской казны. Но в конце XVII века еще поддерживался со всей пышностью блеск московского двора, усердно поновлялись главки и купола соборов, золотились кресты и флюгера, стены и островерхие кровли палат расписывались свежими яркими красками, следили за тем, чтобы каждая мелочь в резиденции царей «Великая, Малыя, Белыя Руси и прочая и прочая…» отвечала представлению об их могуществе, славе и богатстве. Крытые галереи и гульбища, оконца и высокие крыльца, бочки и щипцы с вызолоченными флюгерами, все легкое, узорчатое, затейливое и праздничное, резное и воздушное, в соседстве с белыми соборами и колокольнями, окруженное зубчатой стеной с вонзенными в небо шатрами башен, – все это, воздвигнутое на вершине холма с сотами домиков у его подножья, разбросанными в зелени рощ и садов церквами и строениями богатых слобод, должно было казаться приезжему волшебным видением, восточной расцвеченной легендой…

Мне хотелось бы представить, какое впечатление могла произвести златоглавая, белокаменная Москва на юношу с пылким воображением и увлеченного зодчеством, когда он впервые ее увидел в конце XVII века… Не знаю, в сверкании ли синих снегов, опушенная инеем, со стынущими в алом морозном небе сизыми столбами дымов открылась она ему, или подъезжал он к ней тихим теплым вечером, и кудрявились над ней светлые летние облака, далеко разносился по реке округлый звон колоколов, созывавших к вечерне, и горели в лучах заходящего солнца главы кремлевских соборов и колокольни Ивана Великого, но приворожила его Москва к себе на всю жизнь, безвозвратно, и ей отдал он все силы своего незаурядного таланта. И когда несколько лет спустя оттуда, с родины юноши, будут о нем запрашивать, требуя, чтобы вернулся, он все же не покинет Москвы, уже никогда, до смерти…

…Присланного гетманом Малороссии Мазепой для участия в переговорах по церковному строительству на Украине молодого гонца Ивана Зарудного помещают в отведенном Посольским приказом дворе. В те годы московское правительство придавало большое значение возведению православных церквей в Малороссии, сорок лет назад окончательно вошедшей в состав Русского государства. Отсюда были посланы в Киев Дмитрий Аксамитов и Осип Старцев «со товарищи» – виднейшие московские зодчие того времени. Они должны были обучить своим приемам и канонам местных архитекторов, находившихся под сильным влиянием католического Запада.

Нет сведений о том, на какой почве произошло знакомство Ивана Зарудного с московскими зодчими, можно, однако, с уверенностью сказать, что в Киеве он принадлежал к их кругу, что и повело к его поездкам в Москву по делам строительства. Посланника Мазепы принимали с почетом, заботились о его содержании: в делах Малороссийского приказа сохранилась «Расходная книга денежной и соболиной казны, сукон и других товаров» с записями о выдаче в 1690 и 1691 годах «довольствия, дров, и кормов лошадям, гонцу гетмана Ивану Зарудному и его людишкам». Известно и о других его приездах в Москву, причем возросший размер содержания позволяет заключить о росте значения посланца и важности его поручений при московском дворе.

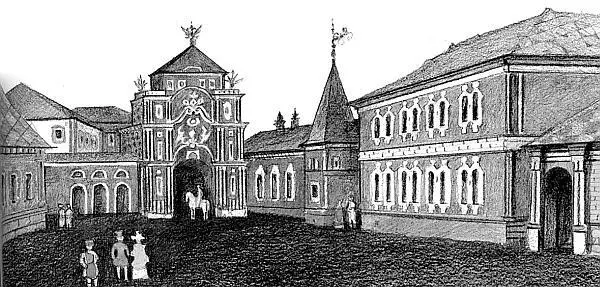

Триумфальная арка на Никольской улице. 1720-е годы

Спустя некоторое время Зарудный окончательно переселился в Москву – его имя встречается в связи с сооружением в столице первых триумфальных ворот в честь победоносных походов Петра, а затем он оказывается в переписке с Меншиковым по поводу строительства знаменитой церкви, о которой упоминает приведенный выше анонимный летописец – Меншиковой башни. Свои письма более позднего времени Иван Зарудный подписывал: «главный над жилищами директор», что дало повод некоторым исследователям считать, что он какой-то период руководил строительством в Москве или, во всяком случае, наблюдал за ним. Так это или нет, окончательно не установлено, однако, судя по этим письмам, указам Петра и другим документам, можно с уверенностью говорить о выполнении Зарудным ряда самостоятельных работ, вопреки мнению, что он был только декоратором. Это подтверждается и сопоставлением дат строительства разных сооружений, в том числе и Меншиковой башни, главного создания архитектора, которого и одного достаточно, чтобы причислить его к самым талантливым и оригинальным архитекторам того времени, даже если он «мастер одного произведения».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)