Пожар университета произвел на современников огромное впечатление. Знакомясь с воспоминаниями о том времени, видишь, как близко к сердцу восприняло русское общество гибель «рассадника отечественного просвещения». И стало деятельно помогать его восстановлению. Настолько, что уже в следующем, 1813 году, 1 сентября удалось возобновить занятия. Еще раньше открылась университетская типография: 23 ноября 1812 года вышел, после перерыва, очередной номер «Московских ведомостей», газеты, издаваемой университетом. Пожертвования стекались со всех сторон: помимо денег, университету отдавали свои библиотеки, коллекции, гербарии, кабинеты минералов, заводчики и помещики помогали строительными материалами.

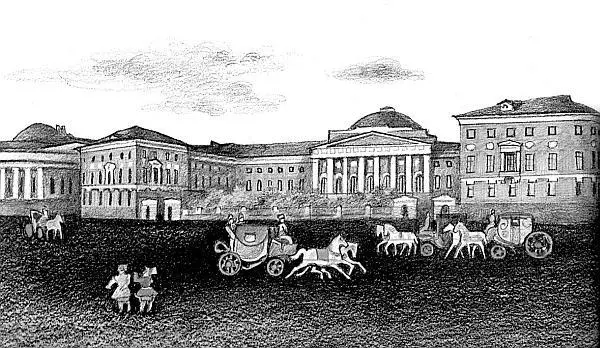

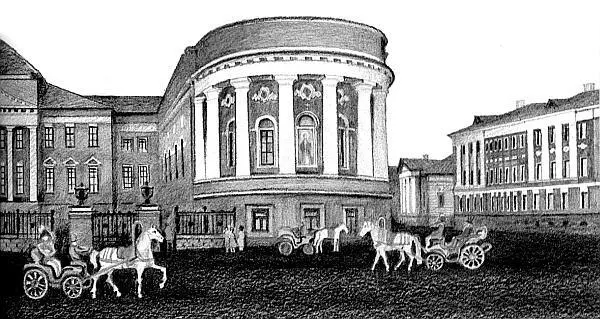

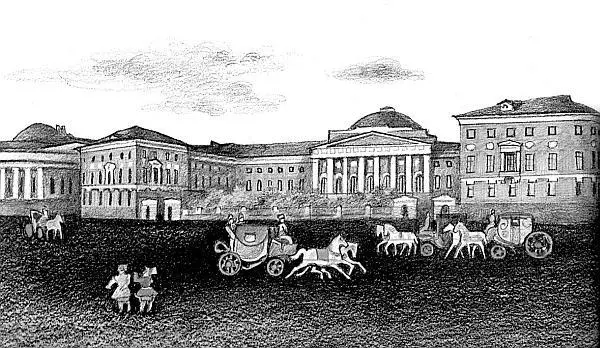

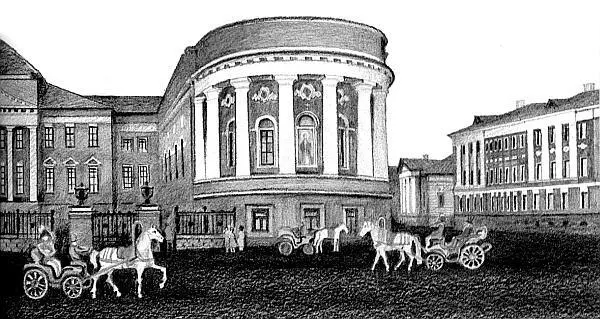

Министерство просвещения, однако, не спешило: целых четыре года университет ютился в нанятом у купца Заикина, уцелевшем в пожар доме, в других случайных помещениях по соседству, пока не приступили к восстановлению сгоревших построек. Работами, начатыми в 1817 году, руководил Дементий Жилярди. Он внес значительные изменения в постройку Казакова, поднял среднюю часть здания почти на три сажени, укрупнил оконные проемы, переделал фасад и купол.

Московский университет, восстановленный Д.И. Жилярди после пожара 1812 года

Вглядываясь в здание Жилярди – простое до суровости, скупо украшенное, но такое пропорциональное, с его монументальным величественным портиком, и сравнивая его с казаковским, осязаемо чувствуешь смену эпох, наступившую тягу к предельному упрощению форм и античным образцам. Особенно впечатляет фронтон дорического ордера, точно принадлежащий древнегреческому храму. Что ж, тогда и говорили об университете как о храме науки!

Жилярди мало изменил внутреннюю планировку, полностью сохранил тыловой фасад здания. В те же годы были заново построены здания аптеки, медицинского института и анатомического театра. Автором этих работ считается брат Афанасия Григорьева – Дормидонт, оставивший поразительного совершенства исполнения чертежи и рисунки. Числился он также «из вольноотпущенных».

Произведенное Жилярди укрупнение здания обусловливалось новым окружением: был выстроен Манеж, Бове закладывал ансамбль Театральной площади, против Кремля вытянулись длинные фасады новых Торговых рядов, обозначились иные масштабы городской застройки. Восстановление главного корпуса и крыльев университета заняло два года. Однако строительство университета на этом не закончилось: дальнейшее обстраивание его продолжалось, в сущности, на протяжении всего XIX века. В царствование Николая I были осуществлены переделки зданий по другую сторону Большой Никитской, возведенных на месте прежней усадьбы князя Барятинского. Архитектору Евграфу Дмитриевичу Тюрину принадлежала постройка университетской церкви Св. Татьяны, где ныне помещается студенческий клуб. Она была освящена в 1837 году.

Если и ныне широко известно, что до революции Татьянин день – 25 января (12 января по старому стилю) – был студенческим праздником во всей России, меньше знают, почему именно эта святая сделалась патроном университета, а потом и всех высших учебных заведений. Чтобы рассказать об этом, придется вернуться к далеким дням основания Московского университета.

Университетская церковь Святой Татьяны, архитектор Е.Д. Тюрин, построена в 1837 году

Справедливо считать идейным вдохновителем создания университета Ломоносова: кипучий и настойчивый, он заражал своей верой в предпринимаемое дело окружающих, смело опровергал его противников и недоброжелателей. Именно им были разработаны планы и программы обучения, структура университета, он подобрал первых русских профессоров, составлял записки, легшие в основу доношения Шувалова и указа правительства. Однако осуществление замыслов Ломоносова, практическая организация дела принадлежат его всегдашнему другу и покровителю Ивану Ивановичу Шувалову, по заслугам прослывшему просвещеннейшим человеком своего времени. В эпоху создания университета Шувалову, родившемуся в 1727 году, не было тридцати лет, он пользовался большим влиянием на Елизавету и, не в пример попадавшим «в случай» людям того времени, употреблял его не в целях личного обогащения и возвышения. Он принадлежал к скромной по происхождению и достатку семье и до смерти не стяжал себе богатства, в отличие от родственников своих и однофамильцев, особенно генерал-фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Тот получил графский титул и сделался несметно богат не только благодаря милостям царицы, но и вымогательствам, к которым он прибегал, прибирая к рукам то доходы соляного налога, то промыслы на Белом море – и умер, задолжав казне более одного миллиона рублей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Олег Волков - Цена власти [СИ]](/books/25779/oleg-volkov-cena-vlasti-si-thumb.webp)