Не только этот московский дом оказался героем литературного произведения. На противоположном углу Плотникова переулка стояло непритязательной наружности двухэтажное строение № 38, появившееся в конце 1820-х гг. и позже перестроенное. В 1832–1833 гг. здесь жил историк Д.Н. Бантыш-Каменский, автор многих работ, основанных на документальных материалах, в частности известного «Словаря достопамятных людей Русской земли». В 1893 г. в этом доме поселился физик, профессор Московского университета Н.А. Умов, автор фундаментальных исследований в области термодинамики и магнетизма. На первом этаже в 1920– 1930-х гг. была квартира филолога Д.Н. Ушакова, широко известного своим четырехтомным «Толковым словарем русского языка». В этом же доме с 1920-х гг. до своей смерти в 1951 г. жил один из крупнейших пианистов своего времени, создатель пианистической школы К.Н. Игумнов, возродивший исполнение фортепианных сочинений Чайковского на сцене. Здесь, на своей квартире, 10 октября 1942 г. для тяжелобольного М.В. Нестерова Игумнов устроил концерт, в котором пела Н.А. Обухова.

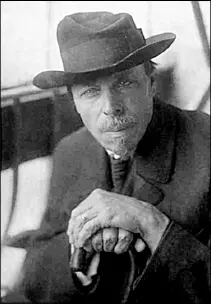

Художник Михаил Васильевич Нестеров

Весь этот участок с двумя жилыми домами на нем перешел в 1889 г. к присяжному поверенному В.О. Гаркави, давнему другу семьи художника Л.О. Пастернака. Борис Пастернак с детства часто бывал в этом доме. Дочь хозяина дома вспоминала: «Крыльцо было со двора и весной обивалось полосатым тиком. Мы очень любили играть на дворе нашего дома. Двор был большой и чистый. К нему примыкал небольшой садик, как почти у всех домов, и дровяной склад; хозяин его жил во флигельке, с окнами на улицу. Это был единственный склад в переулке, ближайший был на Арбате. На дворе был колодец, но питьевую воду возил водовоз с Арбатской площади, где была большая водокачка. Вода Мытищинская, и ею москвичи гордились». Дочь Гаркави вышла замуж за профессора А.И. Угримова, и у них на квартире обычно собирался так называемый Брамсовский кружок, членами которого были известные музыканты — К.Н. Игумнов, Б.О. Сибор, А.Я. Могилевский, В.Л. Кубацкий, А.К. Метнер и другие, игравшие произведения Иоганна Брамса. В 1920-х гг. семью Угримовых выслали из России.

Б.Л. Пастернак описал его в романе «Доктор Живаго» как дом Громеко: «Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна. Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты».

Это памятное здание не устояло перед напором ретивых строительных компаний и преступным небрежением властей и было разрушено.

Четная сторона Сивцева Вражка заканчивается громоздкими жилыми домами (№ 42 и 44/28); первый был построен в 1901 г. по проекту архитектора В.А. Ковальского и надстроен в 1925 г., а три этажа второго построены в 1911 г. по проекту архитектора Д.М. Челищева, который и жил в этом доме, а еще три надстроены в 1940-м. В первые годы советской власти это был дом-коммуна Мосполиграфа, в котором жила первая из жен поэта С.А. Есенина Анна Изряднова. Тут же жил и его сын Юрий, после рождения которого папа быстро покинул семью и уехал в Петербург. Сына арестовали в 1937 г. и за принадлежность к мифической террористической организации расстреляли — ему тогда исполнилось 22 года. Мать ждала его, вязала ему свитер, беспокоясь, не будет ли велик, но не дождалась…

Здесь Сивцев Вражек выходит в Денежный переулок, название которого напоминает о месте поселения мастеров монетного двора.

Староконюшенный переулокне уступит иной улице — он протянулся на 730 метров почти от Пречистенки и до Арбата. Название его сохранилось с того времени, когда тут были домишки дворцовой Конюшенной слободы, переведенной в конце XVII в. к Девичьему полю, где она стала известна под названием Новой Конюшенной.

На первом отрезке этого переулка (до Гагаринского переулка) обращает на себя внимание дом (№ 2) с двумя флигелями, украшенный обильной лепниной на фасаде. Она появилась как дань всеобщей моде переделки фасадов, охватившей город с середины XIX в. Лепнина была сделана архитектором К.И. Андреевым в 1881 г. на деревянном доме, построенном после пожара 1812 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу