Научная археология последнего времени раскрывает перед нашими глазами все более широкую картину исторического прошлого Ближнего Востока, бывшего в течение нескольких тысячелетий до нашей эры ареной оживленной хозяйственной деятельности, местом возникновения и гибели крупных государств и колыбелью различных культур, нити которых тянутся к начальным стадиям культурной истории Европы. Избыток средств, сосредоточившийся в руках царей и жрецов древних восточных рабовладельческих деспотий, как указывает Карл Маркс, позволял им возводить гигантские сооружения – дворцы, города, храмы и гробницы.

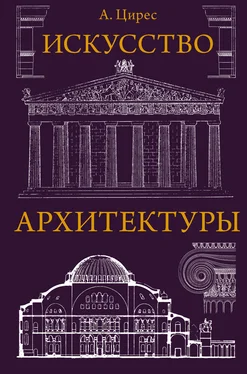

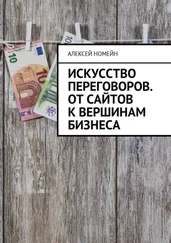

В большинстве стран, где главным строительным материалом была глина (например, в Месопотамии), эти сооружения подвергались быстрому разрушению, засыпались землей, заносились песками. Поэтому о былом их величии ныне говорят нам почти одни лишь фундаменты и многочисленные обломки всевозможных архитектурных частей и украшений. Зато от нескольких тысячелетий существования Древнего Египта до нас дошло огромное архитектурное наследство, поражающее своей цельностью, грандиозностью и художественной мощью. Таковы египетские пирамиды, вошедшие в поговорку. Далеко не все читатели имеют представление об их подлинных размерах. Достаточно сказать, что вершина, например, пирамиды Хеопса достигает высоты современного 30-этажного дома. Таковы и египетские храмы, в частности храмы в Карнаке (рис. 1) и Луксоре, на месте древних Фив – столицы так называемого Нового царства (объединявшего в середине второго тысячелетия до нашей эры весь Египет и ряд соседних стран). Пирамиды и покрытые бесчисленными изображениями и иероглифическими надписями египетские храмы раскрывают перед нами яркую картину социального уклада и религиозного мировоззрения этой давно исчезнувшей исторической эпохи. Но значение египетских архитектурных сооружений не ограничивается их ролью ценнейшего историко-археологического материала: они представляют собою, кроме того, и замечательные художественные произведения, среди которых выдающееся место занимает знаменитый Карнакский храм.

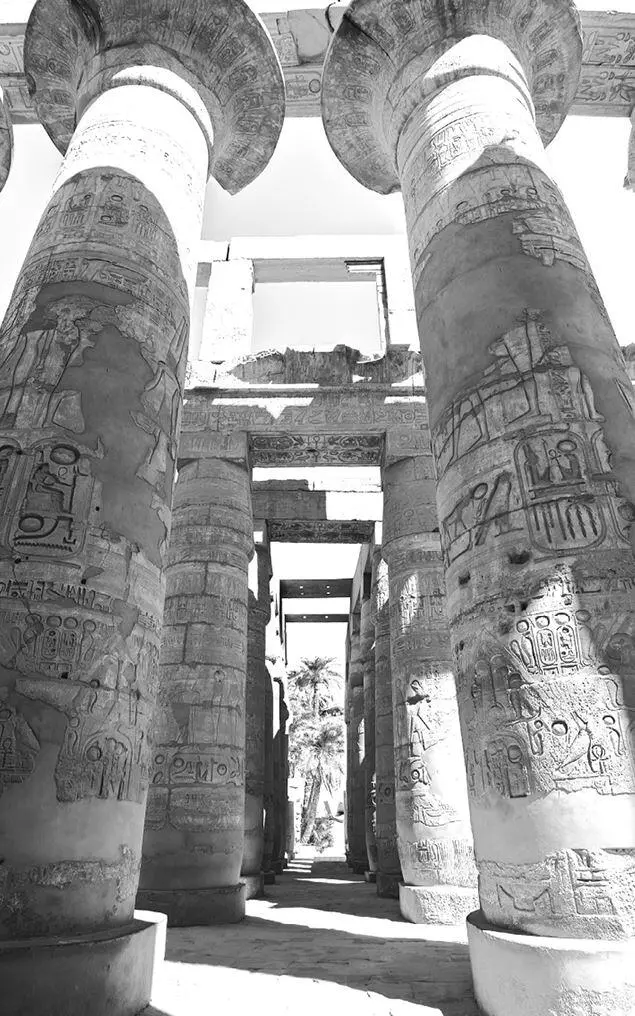

Рис. 1. Храм Амона в Карнаке. Египет. XIII в. до н. э. Гипостильный зал

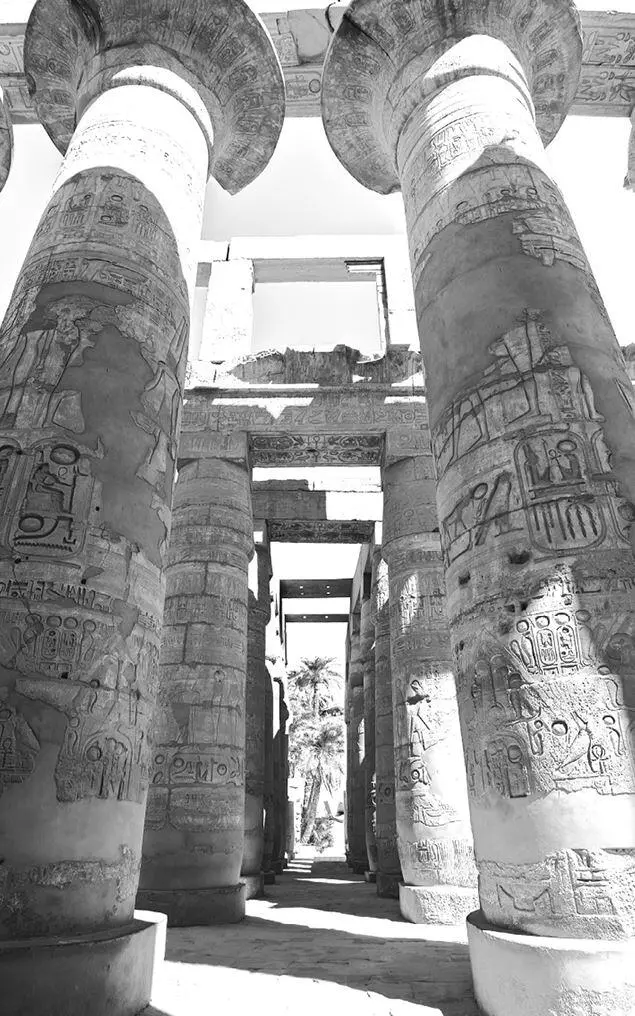

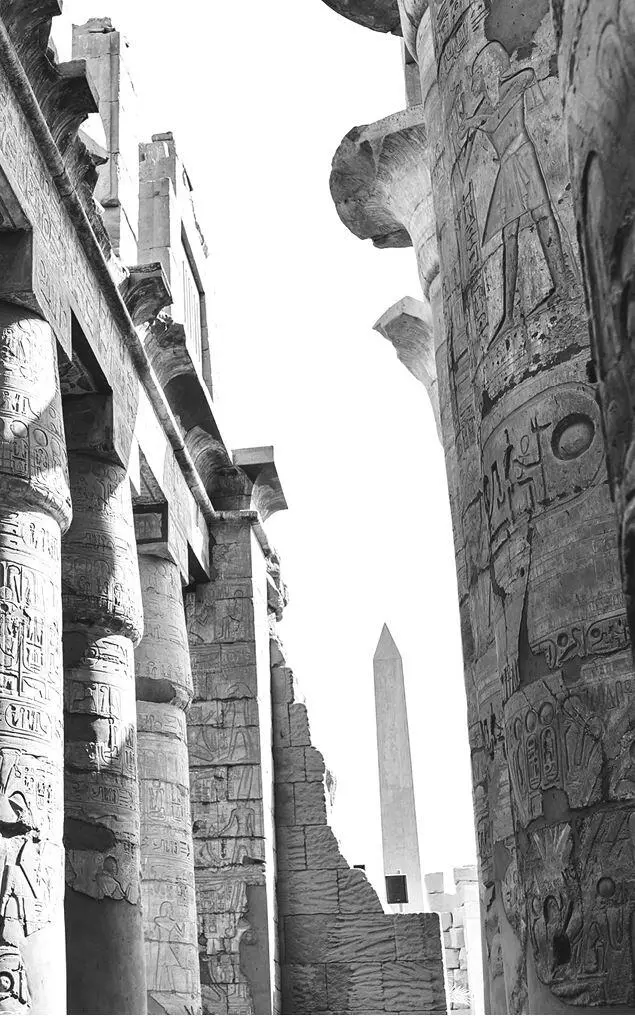

Рис. 2. Храм Амона в Карнаке. Гипостильный зал

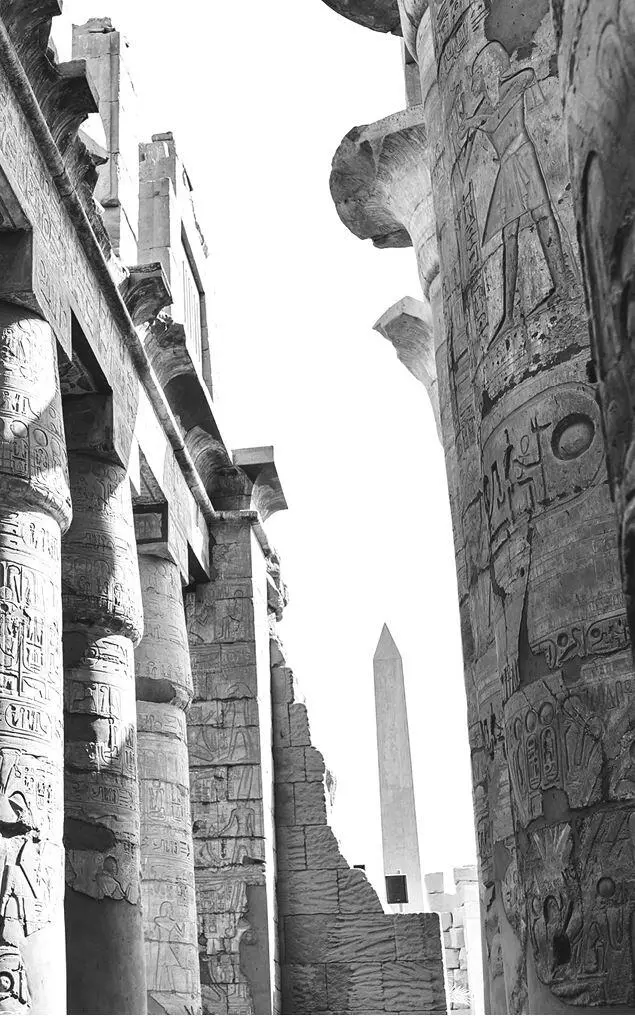

В отличие от многих других древних и восточных архитектур, в египетском зодчестве исключительно важную роль играет общий язык простых геометрических тел: пирамид, цилиндров, призм, параллелепипедов и т. д. При этом нередко они даются в чистом виде (например, пирамиды). Сплошь и рядом вырезанные на их поверхности рельефные рисунки и надписи не могут и не стремятся завуалировать выразительность самой геометрической формы: монолитность и устойчивость пирамиды, взлет в небо заостренного кверху четырехгранного столба-обелиска, жесткость многогранной призматической опоры (столба, колонны) и т. д.

В этом отношении египетскую архитектуру интересно сопоставить, например, с греческой, в которой основные объемные формы, будет ли это общий призматический объем храма или цилиндр опорного столба, никогда даже отдаленно не напоминают геометрической модели, а всегда превращаются в пластический организм с более или менее сложной структурой. Вводя в свое художественное построение, в композицию, мотивы, взятые из органического мира, например цветы, бутоны и стебли растений, египетская архитектура умеет так упростить, геометризовать и видоизменить их, что они из чистой декорации превращаются в выразительную конструктивно-архитектурную деталь. Таковы, например, колонны, форма которых имитирует связанный пучок стеблей и нераспустившихся бутонов папируса (рис. 2). В композиции пространств, т. е. в сопоставлении, чередовании и контрастах более или менее закрытых помещений, открытых дворов и т. д., египетская архитектура оперирует также простыми и сильными композиционными приемами, которые делают особенно выразительным и наглядным заложенный в них общий для различных времен и стилей архитектурно-художественный принцип.

Назначение Карнакского, как и многих других египетских храмов, двоякое: во-первых, служить «домом» для соответствующего бога и местом для непосредственного общения с ним верующих; во-вторых, наглядно свидетельствовать о всемогуществе обожествляемого фараона-строителя. Самое обиталище бога, т. е. его священной статуэтки, было более чем скромным: запирающийся шкаф в небольшой темной комнате, напоминающей пещеру. Тем важнее было придать наибольшую грандиозность и торжественность подступу к этому идеологическому центру всего храмового ансамбля, т. е. всей совокупности архитектурных сооружений, дворцов и т. д., составляющих целое храма (рис. 3, 4). В соответствии с этим требованием, перед тесным и темным святилищем располагается поражающий своей грандиозностью гипостильный (колонный) зал, весь заставленный мощными колоннами, с узкими высокими проходами между ними (рис. 1, 2, 5).

Читать дальше