Трудилось на первом крупном промышленном предприятии столицы одновременно до 10 000 человек. Работали тяжело, на износ. Сам царь долго служил на верфи «басом» (главным мастером). Со временем от должности пришлось отказаться – даже он не мог объять необъятное. Но не было дня (конечно, если оставался в Петербурге), чтобы он не побывал в своем любимом Адмиралтействе. Приходил когда в четыре, когда в пять часов утра. Так что нет ничего удивительного, что и для других установил такой распорядок: «В колокол бить на работу и с работы, марта с десятого, сентября по десятое число, по утру полпята, в вечеру в марте и апреле семь часов; в июне, июле по утру полпята, в вечеру в осьм. Сентября с десятого марта по десятое, по утру час пред восхождением солнца, в вечеру час по захождении солнца». Это 32-й пункт «Регламента Адмиралтейской верфи», утвержденного императором.

Режим, что и говорить, суровый. Как тут не вспомнить ставшее едва ли не аксиомой утверждение, что наш город стоит на костях (оно из одного ряда с любимым проклятием петербургоненавистников: «Петербургу быть пусту!»). Начну с того, что вряд ли есть на земле, во всяком случае на обжитой ее части, город, да даже и поселок, и деревня, не стоящие на костях. Хотя бы потому, что тех, кто ушел, за тысячелетия было много больше, чем обитающих на земле сегодня. Земля приняла всех. Где? Самым старым из известных кладбищ – сотни лет. Всего сотни. А раньше… Но это так, эмоциональное отступление. А вот замечательный наш архивист Светлана Вячеславовна Казакова попыталась абсурдность и злонамеренность утверждения о городе на костях доказать. Окно ее рабочего кабинета в здании Синода, где еще недавно размещался Центральный государственный исторический архив, выходило на площадь (Петровскую, Сенатскую, Декабристов). Поднимешь глаза – и прямо перед тобой он, Медный всадник. Будто требует чегото, будто укоряет. И Светлана начала (после основной своей работы) изучать списки строителей города. Обнаружилось вот что: в списках за несколько лет повторялись одни и те же имена. Значит, не умерли, значит, продолжали работать. Предвижу возражения: мол, сколько их – одноименных Иванов Петровых, Петров Михайловых и других – тысячи. Но дело в том, что списки-то велись подробные: откуда родом, из какой губернии, какого села, какого помещика (если крепостной). Значит, не было строительство Петербурга гигантской беспощадной мясорубкой, перемалывавшей без счета подданных своего безумного основателя. Конечно, люди гибли. И от изнеможения, и от холода, и от эпидемий. Время было такое. И судить о нем все-таки справедливее по его законам, а не по представлениям привыкшего к комфорту XXI века.

А тогда Адмиралтейство росло. И притягивало все больше и больше людей. И жить эти люди старались как можно ближе к месту службы. Оно и понятно, особенно если вспомнить, в какую рань начинали работать. Поначалу Петр запрещал строиться на левом берегу Невы: не желал отказаться от мечты сделать центром столицы Васильевский остров. А то, что сам на левом берегу поселился, так это скорее ради удовольствия с раннего утра сесть в шлюпку и плыть по Неве куда душе угодно. Для него ведь передвигаться по воде было много приятнее, чем по земле. Вот, похоже, и думал, что и всем переплыть через Неву – в удовольствие.

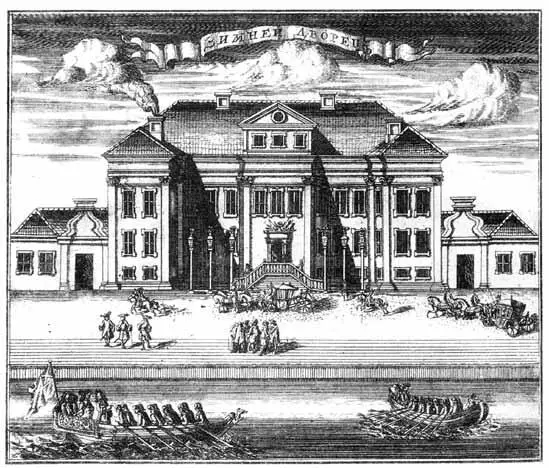

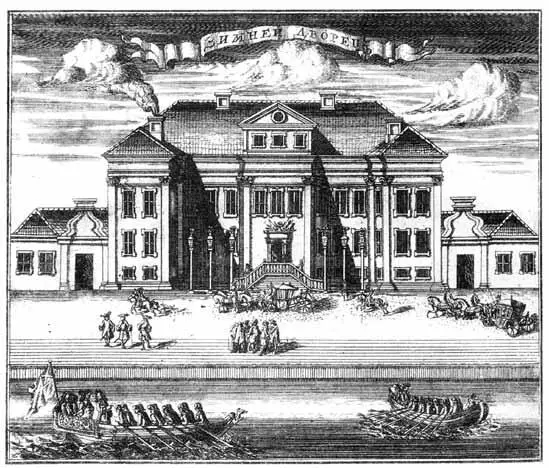

А. Ф. Зубов. Панорама Петербурга (фрагмент). 1716 г.

Когда осенью 1705 года из-под Котлина пришел в Петербург на зимовку флот, нужно было рядом с Адмиралтейством разместить моряков, которые на зиму стали первым гарнизоном верфи-крепости. Пришлось срубить избы прямо на бастионах. Вокруг них-то и начали расти Морские слободы. Рабочий люд и морские чиновники средней руки селились между Адмиралтейством и Мойкой. Отсюда и названия улиц – Большая и Малая Морские.

Хотя и не расстался Петр со своей мечтой о центре столицы, хотя и повторял: «Велеть итить на Васильевской остров, разве кто скаску даст, что он на Васильевском острове станет строитца и тот двор [3] Тот, что на Адмиралтейской стороне.

за загородной употребит», «не ставить там никому ничего, а отводить на Васильевском острову», адмиралтейская сторона мало-помалу заселялась. Я еще расскажу, как, вроде бы и выполняя указание императора, на деле сопротивлялись ему могущественные братья Строгановы. И не только они. Даже генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, человек Петру преданный беспредельно, никогда воли его не нарушавший, взял да и построил себе дом не на Васильевском острове, а в четырехстах метрах от Адмиралтейства: хотел всегда быть поблизости от верфи. Как тут запретишь?

Читать дальше