После смерти Меланьи Захаровны родительский дом достался семье младшего брата Давида Ивановича. В 1857 году он стал городским головой Егорьевска и с тех пор мало интересовался фабрикой, зато с удвоенной энергией занимался делами милосердия. Е.Б. Новикова, предками которой были Хлудовы, в книге «Хроника пяти поколений» описывает примечательный случай: «Однажды весной по дороге в Задонск близ города ему нужно было срочно переправиться через реку. Однако мосты разобраны, парома и лодок не было; и не менее суток нужно ждать прохода льда. Давид Иванович решился пойти по ненадежному льду, но не успел он дойти и до середины Дона, как лед зашумел, тронулся, льдины взгромоздились одна на другую. Смерть была почти неизбежна, и он призвал Бога на помощь, дав обещание, что, если будет спасен, всю сумму денег, какую имел при себе – а сумма была весьма значительной – раздать бедным в Задонске. Тогда льдина, на которой он стоял, тихо подошла к берегу, и он сошел на землю, не промочив даже ног. Стоит ли говорить, как велики были его благодарность Господу и щедрость – одна сирота была обеспечена приданым и выдана в замужество, немалая помощь была оказана погорельцам» [42].

Давид Иванович покровительствовал храмам и монастырям. Он не понимал тех богатых людей, которые только после смерти своей завещают состояния на благие дела. «Отдам все из теплых рук. Умру – валяться не буду, кто-нибудь да похоронит », – говорил он. Хлудов почти из руин восстановил Богородице-Рождественский Бобреневский монастырь на берегу Москвы-реки, пожертвовал обители два участка земли и построил церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери, один из приделов которой был освящен в честь Давида Солунского – небесного покровителя Хлудова. В Николо-Пешношском монастыре Давид Иванович восстановил церковь Сергия Радонежского и подарил ей позолоченный иконостас. В селе Никольском на его средства был возведен храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 1860 году Давид Иванович покупает имение возле Свято-Иоанно-Богословского монастыря, который находился в глубоком запустении. Хлудов отреставрировал Богословский храм, заказал новый иконостас, восстановил древнюю колокольню, построил Успенскую церковь, двухэтажный корпус для монахов, богадельню, гостиницу для паломников и монастырское училище. В общей сложности Хлудов пожертвовал на храмы и монастыри несколько миллионов рублей. За свою благотворительную и общественную деятельность Давид Иванович был удостоен орденов Святого Станислава II степени и Святой Анны II степени, а в 1879 году ему был пожалован чин статского советника.

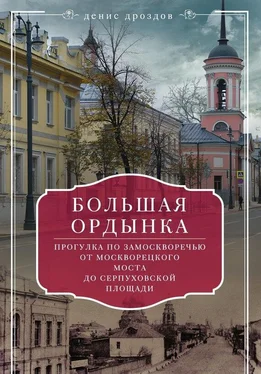

В 1871 году Давид Иванович отдает свой трехэтажный каменный дом на Большой Ордынке епархиальному ведомству для «Московского епархиального училища иконописания и ремесел, относящихся к украшению храмов». Сохранилось письмо Хлудова митрополиту Иннокентию: «Надеюсь, Ваше Высокопреосвященство, Вы соизволите великодушно принять мое пожертвование, испросите Высочайшее утверждение на владение домом и благоволите исполнить мое сердечное желание, чтобы ни другое что, а именно иконописная школа с другими ремесленными учебными мастерскими помещалась в нем» [43]. Училище создавалось для улучшения положения сирот и усовершенствования самого искусства иконописания. В уставе говорилось, что оно «учреждается для бедных детей духовенства Московской епархии, с целью, при добром воспитании и достаточном общем образовании, доставить им средства к жизни чрез обучение ремеслам».

Управление училищем осуществлялось с помощью особого совета, в который входили пять избранных протоиереев Москвы, один из которых являлся председателем. Хлудов состоял непременным членом совета и учредил десять стипендий для учащихся по семьдесят рублей каждая. Часть бывшего дома Давида Ивановича сдавалась внаем, а вырученные деньги шли на развитие училища. Бедные дети духовенства от двенадцати до шестнадцати лет имели право учиться бесплатно, родители остальных должны были внести плату. Обучение длилось от четырех до шести лет и разделялось на общеобразовательное и ремесленное (чеканное, позолотное, иконостасное). Занятия проходили в четыре этапа: сначала копирование с рисунков и гравюр, затем срисовывание с гипсовых слепков античных скульптур, потом работа с натуры красками и, наконец, создание иконы. Лучшие ученики направлялись в Академию художеств и Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу