После него владельцем был «Ярославской полотняной и прочих мануфактур и фабрик содержатель» Алексей Иванович Затрапезный, который происходил из богатой купеческой семьи; отец его организовал крупнейшую текстильную мануфактуру в России. При А. И. Затрапезном примерно в середине XVIII в. в его усадьбе в Кривоколенном переулке появились каменные строения.

В 1765 г. мануфактура перешла к другому удачливому и энергичному предпринимателю — Савве Яковлеву-Собакину.

Автор книги Die Russischen Günstlinge («Русские избранники») саксонский дипломат Георг Гельбиг, бывший в России в конце царствования Екатерины II, писал о нем: «Собакин начал с того, что в царствование императрицы Анны продавал рыбу. Он жил бедно, много сберегал, завел большую торговлю, делал поставки ко двору, стал зажиточным, предпринял широкие дела, был осторожен и счастлив, делал крупные поставочные контракты с правительством, накопил большое состояние, но жил всегда скромно, занялся ростовщичеством и оставил по своей смерти в царствование императрицы Елизаветы огромное богатство, приблизительно в 12 миллионов рублей».

В конце XVIII в. это владение перешло в собственность князей Егуповых-Черкасских. Предки их перешли на службу в Москву при Иване Грозном и стали впоследствии воеводами и стольниками. Они, между прочим, владели и известной в летописях русской культуры подмосковной усадьбой Середниково.

В 1836 г. статская советница Прасковья Алексеевна Крюкова выстроила на самом углу с Кривоколенным переулком (где при старых владельцах был огород) двухэтажный жилой дом, который существенно позже, в 1885 г., увеличился пристройкой справа по Архангельскому переулку (архитектор Ф. Ф. Воскресенский).

Осенью 1888 г. в особняке поселился художник В. Д. Поленов, устраивавший дважды в месяц «рисовальные вечера», которые посещали Суриков, Левитан, Васнецовы, Серов и другие художники. Л. О. Пастернак вспоминал: «Стоило хоть раз побывать в гостеприимном доме Поленова в Кривоколенном переулке… чтобы безошибочно представить себе дух и направление, какое должна была дать эта среда творчеству Поленова». В декабре 1889 г. Поленова посетил Николай Николаевич Ге, познакомившийся с молодыми художниками.

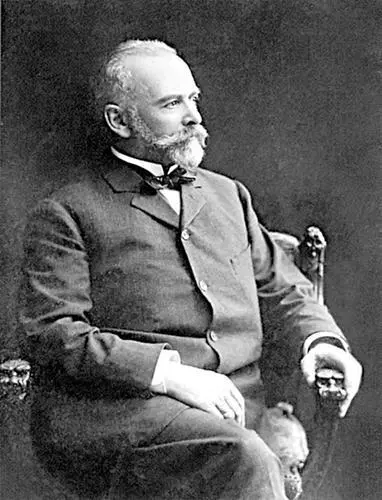

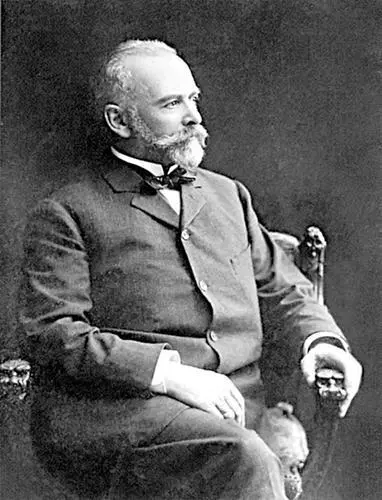

С 1902 г. дом принадлежал владельцу строительно-монтажной фирмы, известной аккуратным выполнением сложнейших работ, Александру Бари, американцу, жившему и работавшему в России. Он, в отличие от многих русских фабрикантов, понимал, что рабочему надо предоставить наилучшие возможные условия для хорошей работы. Журналист, побывавший на его заводе, писал: «…я видел уголок, где русскому чернорабочему живется сытно и хорошо, где около него имеются интеллигентные люди, которые ценят его и как силу нравственную, и как великолепное живое орудие производства. Если бы пример г. Бари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе побольше подражаний… Но пока, увы! Такие, как г. Бари, более чем малочисленны…»

Александр Вениаминович Бари

В его фирме работал знаменитый инженер В. Г. Шухов. С 1922 по 1936 г. он жил на втором этаже этого дома. В конце 1940-х гг. старый и крепкий особняк надстроили тремя этажами.

На этом же участке находится небольшое двухэтажное здание, стоящее по красной линии Кривоколенного переулка. Возможно, что правая часть его содержит остатки старых палат княгини Марии Егуповой-Черкасской; левая часть была пристроена в 1869 г., и тогда же все строение получило существующий фасад с двумя узкими окнами в центре и с чугунным ажурным балконом под ними, бесследно исчезнувший после очередного ремонта.

Небольшой домик по Архангельскому переулку (№ 15) очень характерен для небогатых жилых строений, появившихся в Москве после пожара 1812 г. Как обозначалось на строительном плане 1827 г., это был не дом для церковного причта, а «строение от Московского почтамта для служителей».

Рядом две церкви: одна из них, здание которой поставлено по линии переулка, — церковь Федора Стратилата, построенная директором почтамта Федором Ключаревым в 1806 г., авторство ее приписывается И. В. Еготову. Раньше фасад ее был украшен четырехколонным коринфским портиком, убранным еще до Октябрьского переворота. За нею высится стройная свеча Меншиковой башни — церковь Архангела Гавриила, в окрестности которой находилась Гаврииловская патриаршая слобода.

Первоначально церковь была возведена деревянной, вероятно, еще в начале XVI в. при великом князе Василии Ивановиче, которому при крещении было дано «прямое» имя Гавриил (прямое имя — имя святого, память которого отмечалась в день рождения), и была небольшой, о трех главах. В 1639 г. она значилась каменной «на поганом пруде».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу