К таким сказочницам можно отнести Евдокию Никитичну Трясцину из с. Русский Сарс Октябрьского района. Именно от нее в 1994–2002 гг. было записано наибольшее число сказочных текстов данного сборника. Репертуар сказительницы представляет срез сказочной традиции Прикамья. Для сказок Е. Н. Трясциной характерна развернутость сюжета, образность, чувствуется также и индивидуальный стиль исполнителя.

Сказочная традиция южных районов Прикамья в сборниках прошлых лет представлена слабо. В то же время полевое изучение этих территорий позволило выявить бытование сказочной прозы и в этих районах. Архаичные былинные сюжеты, записи которых достаточно редки для Прикамья, были записаны в 1997 г. в д. Шарынино Ординского района от Любови Яковлевны Мелкозеровой (1909 г. р.). Прекрасные сказочницы Мария Васильевна Мосеева (1920 г. р.) и Прасковья Васильевна Трубникова (1924 г. р.) живут в с. Советная Суксунского района и с. Урталга Куединского района.

Яркие особенности диалектной речи характерны для сказок, записанных в северных районах Прикамья. К знатокам сказочной традиции Вишерского поречья (именно тех мест, где записывал сказки Н. Е. Ончуков) относится Тамара Егоровна Филиппович (1921 г. р., родом из д. Акчим) из п. Мутиха, большую часть населения которой составляют жители легендарной вишерской д. Акчим [28] Известность этой вишерской деревни связана с работой и изданием нескольких томов «Словаря говоров д. Акчим».

. Не только сказки, но и предания о богатырях и былинные сюжеты были записаны от Т. Е. Филиппович в 2002 г. Многие пермские фольклористы и этнографы были знакомы с Александрой Фокеевной Сторожевой (1913 г.р.) из д. Усть-Уролка Чердынского района, однако не все знали ее как прекрасную исполнительницу сказок.

Уникальной территорией Прикамья, где традиционная культура сохраняет прочные позиции и в настоящее время, является Юрлинский район Коми-Пермяцкого автономного округа. Во время работы экспедиций Центра этнолингвистики Пермского государственного педагогического университета (рук. И. А. Подюков) во многих деревнях района были записаны сказочные тексты. Целый цикл сказок составителю настоящего сборника удалось записать в д. Елога от Анны Ивановны Овчинниковой (1927 г. р.). Многие сказки были уже известны по записям из других районов Прикамья, но они интересны как особенностями диалектной лексики, так и необычными вариантами развития сюжета. К юрлинским сказочникам можно отнести также Ф. Ф. Светлакову (1920 г. р.) из с. Юрла, М. Д. Фадееву (1939 г. р.) из д. Балда, А. И. Суворову (1932 г. р.) из д. Ефремова, Т. И. Бартову (1928 г. р.) из д. Таволожанка.

Последняя экспедиция 2003 г. в Очерский район, предшествующая выходу этого сборника, принесла знакомство со сказочницей Александрой Петровной Токаревой (1924 г. р.) в с. Токари. Около десяти сказок, вошедших в наш сборник, было записано от этой рассказчицы.

Знакомясь с хранителями сказочной традиции Прикамья, всегда убеждаешься: они не только замечательные рассказчики, но и знатоки многих явлений традиционной культуры, прекрасные информаторы и собеседники.

Репертуар пермских сказочников в основных чертах повторяет классический репертуар русских сказок, так как Пермское Прикамье исторически было связано со многими регионами России, откуда происходило заселение русскими крестьянами пермских земель (это и территория Русского Севера, Вятская земля, Поволжье и Приуралье), что и объясняет истоки и генетические связи пермского фольклора.

Однако становление регионального фольклора и его особенностей происходило в Прикамье в тесном контакте с местным населением, чем обусловлен некоторый общий пласт в сказочном фольклоре коми-пермяков, татар, башкир и русских Прикамья. Примером могут служить сказки о пермских богатырях, несомненно испытавшие влияние коми-пермяцкого фольклора.

Особенность пермской сказки и в прекрасной диалектной речи, даже пермские варианты известных русских сказок отличаются ярким колоритом народного языка.

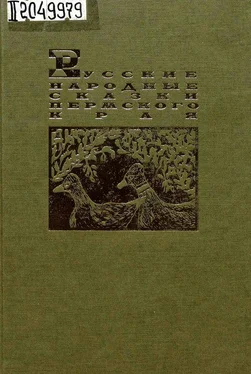

В сборник «Русские народные сказки Пермского края» вошли только неопубликованные ранее тексты. Большая часть их собрана в ходе фольклорно-этнографических экспедиций 1993–2003 гг. в различных районах Пермской области и Юрлинском районе Коми-Пермяцкого автономного округа. Кроме того, в сборник вошли материалы, извлеченные из архивных собраний Пермского, Чердынского и Добрянского краеведческих музеев, Государственного архива Пермской области, фольклорного архива Пермского государственного университета. Часть этих текстов записана в конце XIX — второй половине XX вв., но до настоящего времени не была опубликована.

Читать дальше

![Народные сказки - Русские народные сказки [Илл. Р. Белоусов]](/books/419820/narodnye-skazki-russkie-narodnye-skazki-ill-r-b-thumb.webp)