Когда вовлеченный в процесс обучения нейрон оказывается поблизости от соседнего нейрона, через небольшое расстояние ( синапс ) между ними проскакивает сигнал. Двигаясь от нейрона к нейрону, такой сигнал формирует наши мысли. Именно на этом процессе завязано обучение.

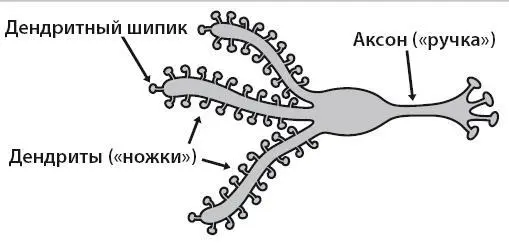

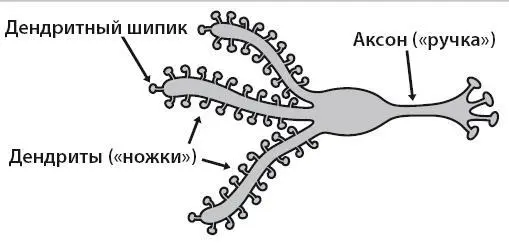

Основные части нейрона легко запомнить – у него есть шипастые ножки и ручка. На этой иллюстрации некоторые особенности нейрона значительно увеличены для наглядности – теперь аксон, дендриты и дендритные шипики отчетливо видны.

Когда ученики узнают что-то новое, между нейронами формируются связи. Шипик одного нейрона приближается к аксону другого.

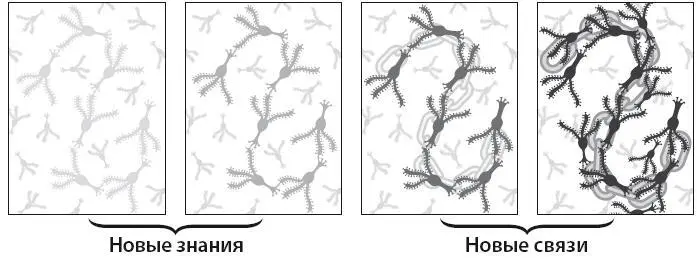

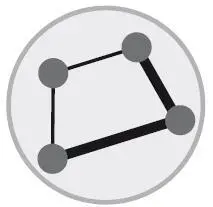

Группу связанных нейронов можно упрощенно изобразить как набор соединенных между собой точек. Более сильные связи обозначены толстыми линиями, более слабые – тонкими. Вокруг цепочки связей очерчен закрашенный кружок. Этот кружок и заключенные в него «точки нейронов» со связями представляют собой только что освоенную концепцию или идею.

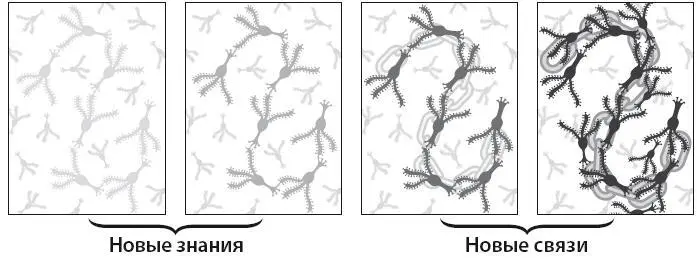

Новые знания, новые связи

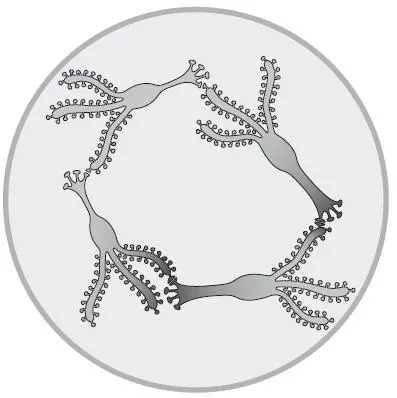

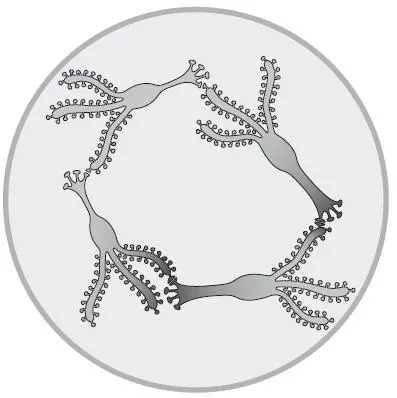

Когда ученики учатся, нейронные связи формируются и укрепляются. Мы называем этот процесс «новые знания, новые связи». Термин основан на теории обучения Хебба – процессе, в ходе которого возбуждающиеся практически одновременно нейроны связываются вместе. (Канадский психолог Дональд Хебб впервые описал этот процесс.) Иными словами, когда несколько нейронов начинают чаще действовать сообща, они превращаются в слаженный хор. На самом деле именно посредством «совместного пения» нейроны формируют последовательности связей друг с другом, как демонстрирует иллюстрация выше.

Новые знания, новые связи: на первой картинке слева видно, как нейроны обнаруживают друг друга, когда ученица знакомится с новой концепцией – например, во время краткого объяснения учителя, за прочтением учебника или просмотром видео. Связи зарождаются, пока ученица осваивает материал на практике (вторая картинка). Ученица активно прорабатывает новую идею, концепцию или методику, и связи закрепляются в долговременной памяти, формируя основы навыка (третья картинка). Применение материала по-новому распространяет процесс обучения дальше (четвертая картинка), что позволяет нейронам связаться с другими нейронами, относящимися к близким концепциям.

Чтобы разобраться, как нейроны связываются друг с другом, взгляните на изображения выше («Новые знания, новые связи»). Когда ученица только начинает изучать что-то, нейроны потихоньку находят друг друга и образуют связи, как показано на первой и второй картинке. Мы называем эту фазу новые знания . (Настоящие нейроны организованы более сложным образом в новой коре [ неокортексе ] – области головного мозга, которая по меркам эволюции сформировалась недавно и которая ответственна за мышление высшего порядка. Но здесь мы расположение нейронов упростим.)

Когда ученица закрепляет выученный материал, она создает более сильные связи, как видно на третьем изображении. К этому моменту она овладевает навыком. Практикуя то, чему она научилась, в новых стимулирующих условиях, ученица укрепляет базовые связи и распространяет их дальше, как продемонстрировано на четвертом рисунке. Мы обозначаем эту фазу укрепления и распространения как новые связи . Такую расширенную нейронную сеть символизируют крупные связующие звенья, включающие в себя больше нейронов.

Иногда люди думают, что место в долговременной памяти может закончиться. Это не так. Информационная емкость мозга составляет приблизительно квадриллион байтов. (Квадриллион равен единице с пятнадцатью нулями: представьте себе количество долларов на счетах у миллиона миллиардеров.) То есть в мозге может храниться гораздо больше информации, чем песчинок на всех пляжах и во всех пустынях мира.

Настоящая проблема памяти не в недостатке места. Трудность в том, чтобы запомнить информацию или извлечь ее из памяти. Немного похоже на подписку на музыкальный стриминговый сервис с почти бесконечным количеством песен: главное испытание заключается в том, чтобы найти песню, которая вам нужна. В жизни человека примерно 10 9секунд, а в мозге – 1014 синапсов, так что мы можем себе позволить выделить 105 синапсов в секунду на восприятие мира.

Читать дальше