Цель: выявление оптимального метода сопровождения индивидуальных образовательных траекторий учащихся с особенностями развития на основе выделения и сопоставительного анализа ключевых аспектов популярных подходов к сопровождению образовательного процесса учащихся с особыми образовательными потребностями.

Результаты

Традиционное обучение не дает четких характеристик учащемуся как субъекту деятельности, а его намерения считаются исключительно познавательными. Программы развивающего обучения призваны преодолевать прагматичность в образовании, но в них субъектом выступает группа (класс), что не позволяет развивать индивидуальные траектории (Кларин, 2016). Принципиально иной подход подразумевает наставническая деятельность, затрагивающая внеучебные аспекты образовательного пространства.

Сравнительный анализ сходств и различий состава и структур разных видов наставнической деятельности с опорой на выделение объекта воздействия, результата воздействия, процесса преобразования объекта в результат и средств (Леонтьев, 1983) показал, что объект воздействия куратора (фасилитатор) ограничен, он не затрагивает в своей работе учебную и образовательно-рефлексивную функции, в работе же коуча и тьютора индивидуализация процессов обучения и развития выходят на первый план. При этом, в распоряжении тьютора находится широкая методико-технологическая база, включающая, в том числе, и методы групповой работы, что ускоряет процесс выхода «особенного» учащегося на индивидуальную образовательную траекторию; коуч же ориентируется лишь на решение текущих задач локального характера, а процесс и средства деятельности сложно адаптировать для учащихся с особенностями развития.

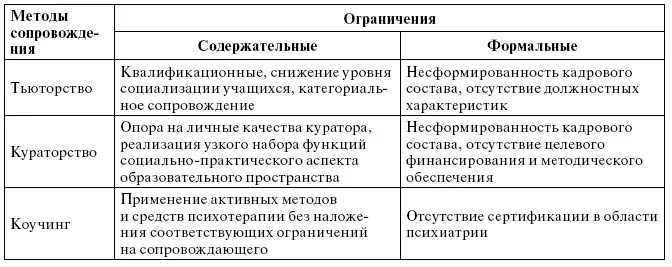

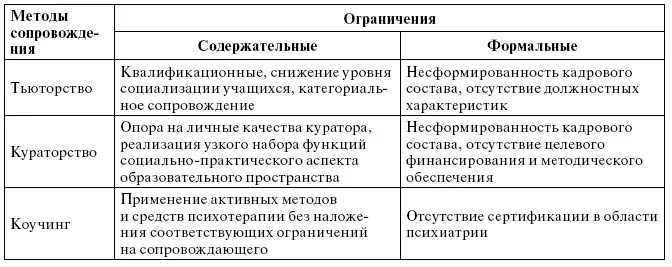

Все современные методы сопровождения имеют ряд ограничений формального и содержательного характера (таблица 1).

Таблица 1

Современные методы сопровождения

Выводы

Сопоставительный анализ структур разных видов наставнической деятельности и учет ограничений позволяет сделать вывод, что академическое тьюторство как профессиональное обеспечение внешнего психолого-педагогического сопровождения индивидуализации процессов развития и саморазвития наилучшим образом подходит для учащихся с особенностями развития, выступает элементом инновационного обучения и является оптимальным в сложившихся социальных условиях.

Однако на сегодняшний день тьюторская деятельность остается малоизученной и требует дальнейшего подробного структурно-деятельностного анализа. Мы предлагаем организовывать ее с опорой на обобщенную ориентировочную основу деятельности, построенную нами на базе деятельностной теории учения (Pogozhina, Simonyan, Agasaryan, 2018).

Литература

Кларин М. В. Инструмент инновационного образования: организационно-деятельностная педагогика // Непрерывное образование: XXI век. 2016. Т. 13. № 1. С. 86—103.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1983.

Pogozhina I., Simonyan M., Agasaryan M. The support of individual educational trajectories // European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. 2018. V. 33. P. 86–93.

Движение, речь, мышление: перспективы развития высших функций на основе «низкоуровневых» данных

О. Б. Сизова

Центр социальной адаптации детей с ТНР, Санкт-Петербург

osizova@yandex.ru

Исследование подтверждает возможность прогнозирования развития когнитивных функций и целенаправленного поведения на основе данных о раннем моторном и речевом развитии ребенка. На основе данных лонгитюдного исследования доказывается взаимосвязь состояния функций восприятия со способностями к классификации и обобщению, а также влияние способности к программированию последовательных действий на формирование целенаправленного поведения и принятия решений.

Ключевые слова: сенсорное и моторное развитие в детстве, речевой онтогенез, стратегии развития, когнитивное развитие, целенаправленное поведение.

Формирование высших психических функций в отечественной психологии рассматривалось как процесс, обусловленный состоянием уровня приспособления организма к окружающей среде. Появление теорий о независимости сознания от функций головного мозга оказывает соответствующие влияние на понимание процессов формирования языка и мышления в детстве. В исследовании обосновывается правомерность представлений о взаимовлиянии низшего, общебиологического, и высшего, исключительно человеческого, уровней функционирования нервной системы. Такой подход дает возможность предсказывать перспективы развития высших психических функций на основе данных о двигательном и речевом развитии детей в дошкольном возрасте.

Читать дальше