Вот что постоянно твердят нам, и вот что постоянно твердим мы, пытаясь помочь своим детям преуспеть. Но им, как и многим из нас, кажется, что чем больше стараешься, тем труднее сохранять самообладание и тем более отдаленной становится цель. Мы ругаем себя за слабость, и дети поступают точно так же. В результате – самобичевание вкупе со стыдом перечеркивают все то хорошее, что мы стремимся дать им в школе и в жизни.

Передовые открытия в области нейробиологии объясняют, почему мы ведем себя так, а не иначе, и почему иногда крайне сложно вести себя так, как хочется. Эти же открытия рассказывают нам, как можно изменить свое поведение, а также доказывают неэффективность самоконтроля: чем больше мы сосредотачиваемся на самоконтроле и чем сильнее мы к нему стремимся, тем хуже результат.

Не поймите меня неправильно. Самоконтроль – это, несомненно, важное качество. Все мы знаем о людях, достигших вершин успеха в своей области, которые являются образцом выдержки и самообладания. Но гораздо важнее способность управлять своим состоянием в стрессовых ситуациях – саморегуляция. И у успешных людей она развита очень хорошо.

Чем больше мы осознаём растущее психоэмоциональное напряжение и чем лучше понимаем, как разорвать этот цикл, тем лучше владеем собой – другими словами, справляемся с мириадами стрессов в нашей жизни. Вегетативная нервная система (ВНС) реагирует на стресс метаболическими процессами, потребляющими энергию, а затем запускает компенсаторные процессы, способствующие восстановлению и росту. Чем больше стрессовая нагрузка на организм, тем хуже идет процесс восстановления, вследствие чего у нас истощаются энергетические ресурсы, и нам все труднее держать себя в руках. Как только мы понимаем естественную реакцию мозга на стресс и начинаем практиковать методику Self-Reg , необходимость в активном самоконтроле, как правило, отпадает.

Открытия нейробиологов развенчивают укоренившиеся мифы об истоках поведения

Объяснение низкого уровня самоконтроля слабостью духа – самый пагубный аспект удивительно древнего убеждения, господствующего в общественном сознании уже тысячи лет, что самоконтроль является признаком силы и характера. Репутация «слабака» служит источником молчаливого осуждения и самоосуждения. Современная наука утверждает, что такое убеждение не только архаично, но и в корне неверно.

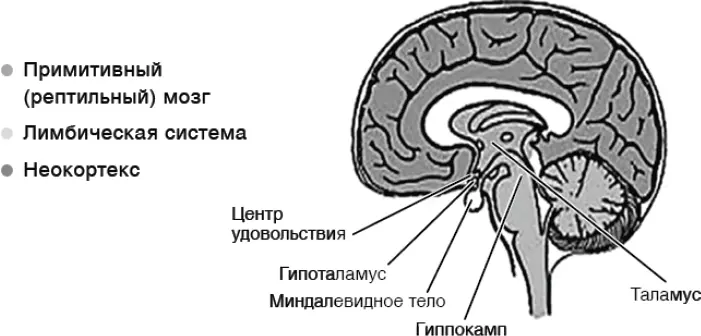

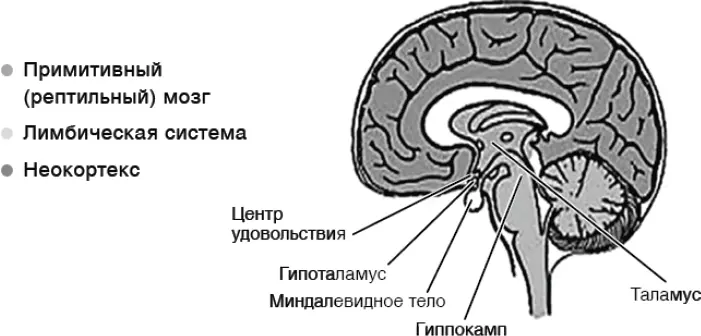

Одним из крупнейших прорывов в изучении саморегуляции стало открытие лимбической системы, которую Джозеф Леду назвал «эмоциональным мозгом». Это комплекс структур, расположенный ниже префронтальной коры (ПФК); его основные структуры – миндалевидное тело, гиппокамп, гипоталамус и стриатум. Лимбическая система, и в частности миндалевидное тело и центр удовольствия (в вентральном стриатуме), отвечает за наши эмоции и порывы. Она играет ключевую роль в формировании воспоминаний и эмоциональных ассоциаций, связанных с этими воспоминаниями, – как положительных, так и отрицательных. Любовь, желание, страх, стыд, гнев и травмы делят здесь общий «неврологический кров».

Раньше считалось, что мозг представляет собой своеобразную иерархию, в которой «вышестоящие» исполнительные системы ПФК управляют импульсами «нижестоящей» лимбической системы. Из этого следовало, что потакание своим желаниям и порывам свидетельствует о слишком слабой ПФК, неспособной подавлять (ингибировать) импульсы лимбической системы. Допотопная и неоспоримая идея силы воли и самоконтроля идеально вписывалась в эту концепцию. Единственное спасение от этих бед еще со времен Сократа видели – и часто видят до сих пор – в укреплении исполнительных систем самоконтроля через жесткую практику и дисциплину. В этой парадигме тренировка самоотречения – сопротивление искушению и «примитивным» инстинктам – это что-то вроде «качания пресса» самоконтроля.

Однако передовые достижения в области науки о мозге, сделанные за последние два десятилетия, открывают нам совершенно иную картину. Способность префронтальной коры играть рациональную, ингибиторную роль, например оценивать вероятность немедленного вознаграждения и долгосрочной выгоды или предстоящих потерь, значительно снижается при сильной стрессовой нагрузке на организм. Гипоталамус, признанный главным органом управления, играет ключевую роль в регуляции многих жизненно важных систем и процессов (иммунная система, температура тела, голод, жажда, утомляемость, циркадные ритмы, пульс, дыхание, пищеварение, метаболизм, клеточное восстановление) и даже таких аспектов, как слух, речь, «чтение» социальных и эмоциональных сигналов других людей, выполнение родительских обязанностей и привязанности. Все эти многообразные функции связаны с самой примитивной реакцией мозга на любые стрессоры, которые наша лимбическая система считает угрозой. Когда мы способны успокоить эту реакцию, начинают синхронизироваться все остальные процессы саморегуляции.

Читать дальше