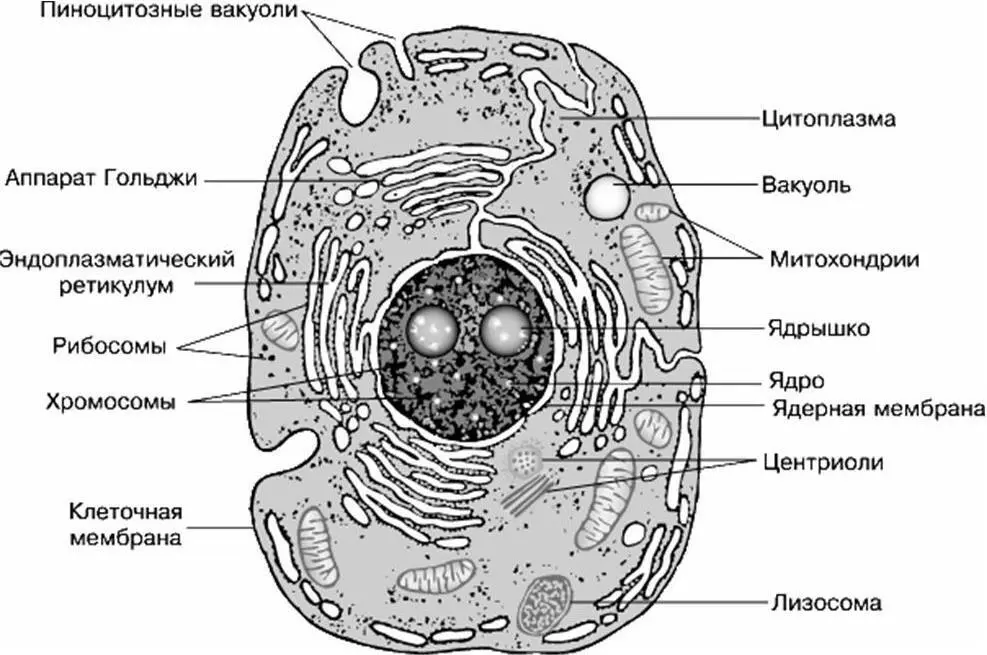

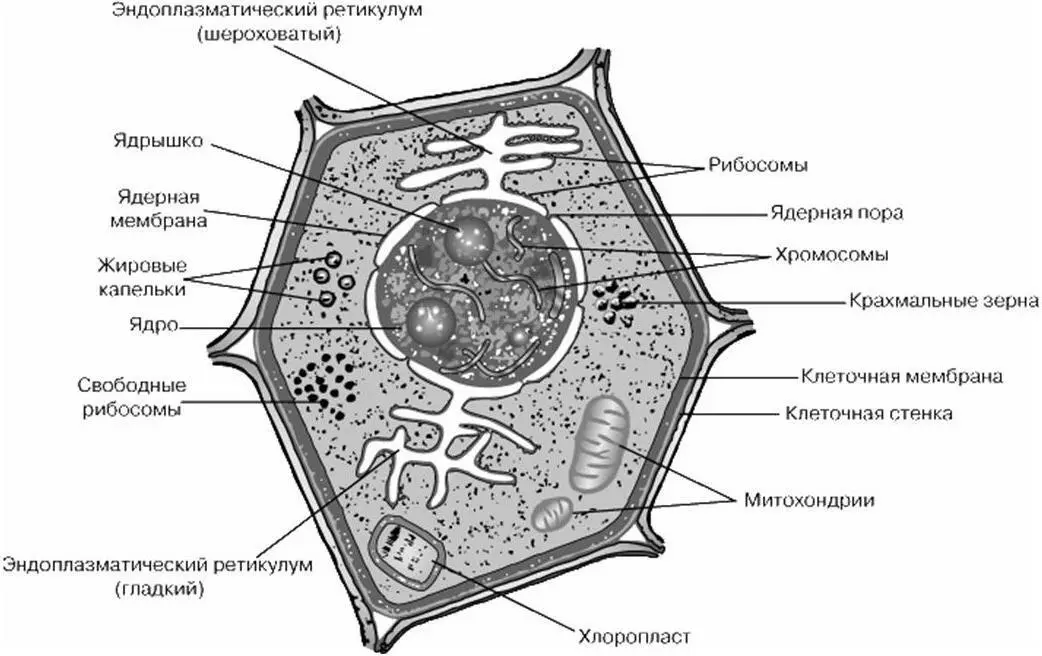

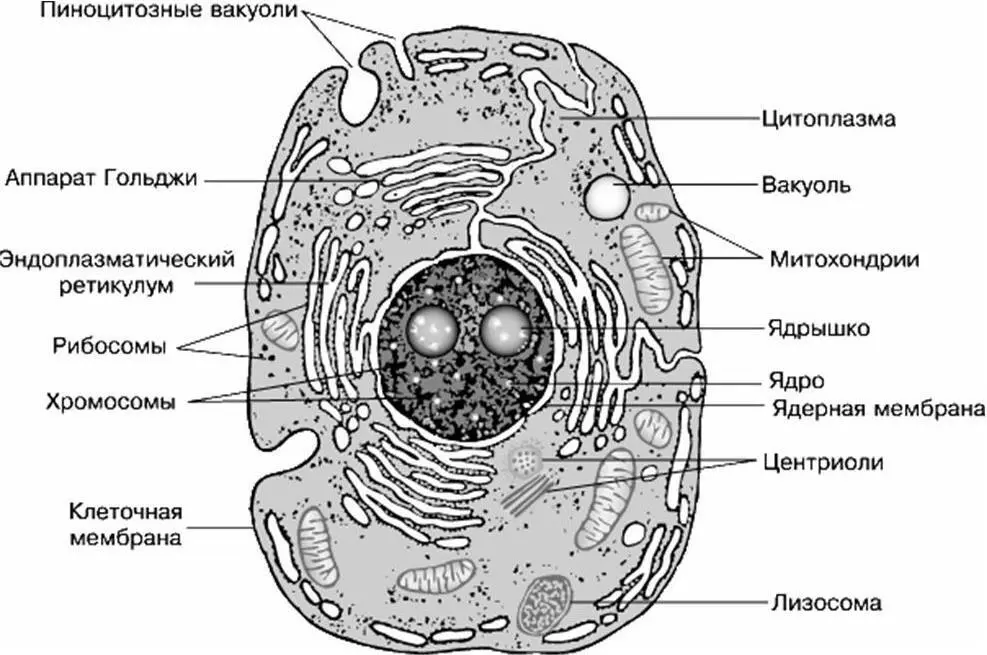

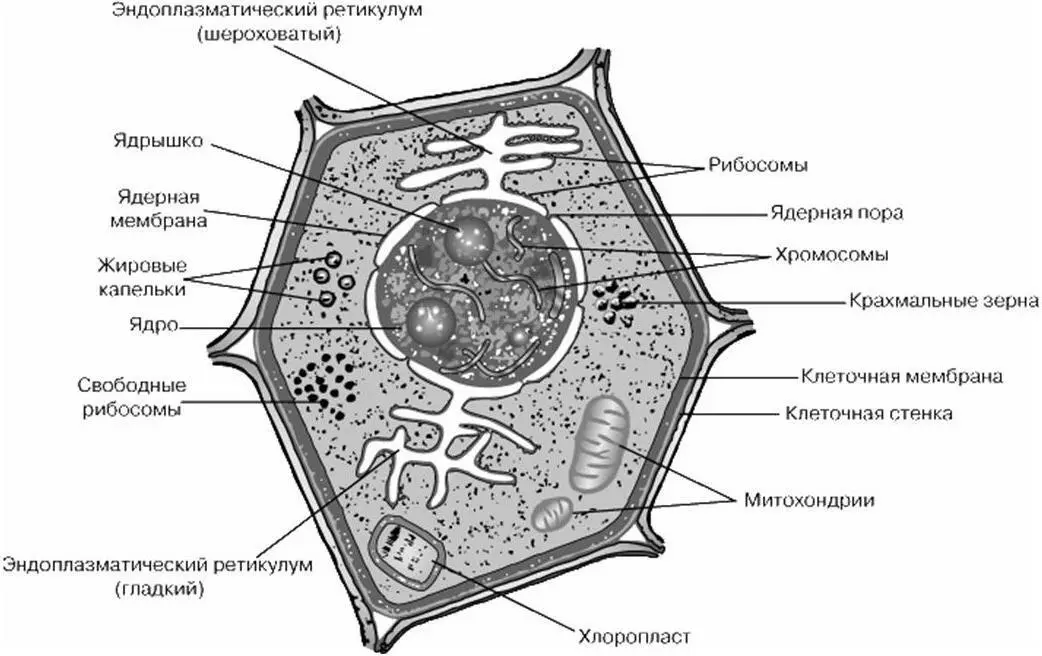

К немембранным компонентам относятся хромосомы, рибосомы, клеточный центр и центриоли, органоиды передвижения (реснички и жгутики). Клеточная мембрана (плазмалемма) состоит из липидов и белков. Липиды в мембране образуют двойной слой (бислой), а белки пронизывают всю ее толщу или располагаются на внешней или внутренней поверхности мембраны. К некоторым белкам, находящимся на наружной поверхности, прикреплены углеводы. Белки и углеводы на поверхности мембран у разных клеток неодинаковы и являются своеобразными указателями типа клеток. Благодаря этому клетки, принадлежащие к одному типу, удерживаются вместе, образуя ткани. Кроме того, белковые молекулы обеспечивают избирательный транспорт сахаров, аминокислот, нуклеотидов и других веществ в клетку и из клетки. Таким образом, клеточная мембрана выполняет функции избирательно проницаемого барьера, регулирующего обмен между клеткой и средой.

Ядро – самый крупный органоид клетки, заключенный в оболочку из двух мембран, насквозь пронизанных многочисленными порами. Через них осуществляется активный обмен веществами между ядром и цитоплазмой. Полость ядра заполнена ядерным соком.

В нем находятся ядрышко (одно или несколько), хромосомы, ДНК, РНК, белки, углеводы, липиды. Ядрышко формируется определенными участками хромосом; в нем образуются рибосомы. Хромосомы видны только в делящихся клетках. В интерфазном (неделящемся) ядре они присутствуют в виде тонких длинных нитей хроматина (соединения ДНК с белком). Ядро, благодаря наличию в нем хромосом, содержащих наследственную информацию, выполняет функции центра, управляющего всей жизнедеятельностью и развитием клетки (рисунки 1, 2).

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – это состоящая из мембран сложная система каналов и полостей, пронизывающая всю цитоплазму и образующая единое целое с наружной клеточной мембраной и ядерной оболочкой. ЭПС бывает двух типов – гранулированная (шероховатая) и гладкая. На мембранах гранулированной сети располагается множество рибосом, на мембранах гладкой сети их нет. Основная функция ЭПС – участие синтезе, накоплении и транспортировке основных органических веществ, вырабатываемых клеткой. Белок синтезируется гранулированной, а углеводы и жиры – гладкой ЭПС.

Рибосомы – очень мелкие органоиды, состоящие из двух субчастиц. В их состав входят белки и РНК. Основная функция рибосом – синтез белка.

Митохондрии снаружи ограничены внешней мембраной, имеющей в основном то же строение, что и плазматическая мембрана. Под наружной мембраной располагается внутренняя мембрана, образующая многочисленные складки – кристы. На кристах находятся дыхательные ферменты. Во внутренней полости митохондрий размещаются рибосомы, ДНК, РНК. Новые митохондрии образуются при делении старых. Основная функция митохондрий – синтез АТФ. В них синтезируется небольшое количество белков ДНК и РНК.

Хлоропласты – это органоиды, свойственные только клеткам растений. По своему строению они сходны с митохондриями. С поверхности каждый хлоропласт ограничен двумя мембранами – наружной и внутренней. Внутри хлоропласт заполнен студенистой стромой. В строме располагаются особые мембранные образования – граны, связанные между собой и с внутренней мембраной хлоропласта. В мембранах гран находится хлорофилл. Благодаря хлорофиллу происходит превращение энергий солнечного света в химическую энергию АТФ. Энергия АТФ используется в хлоропластах для синтеза углеводов.

Рисунок 1 – Строение животной клетки

Аппарат Гольджи состоит из 3 – 8 сложенных стопкой, уплощенных и слегка изогнутых дискообразных полостей. Он выполняет в клетке разнообразные функции: участвует в транспорте продуктов биосинтеза к поверхности клетки и в выведении их из клетки, в формировании лизосом, в построении клеточной мембраны.

Лизосомы представляют собой простые сферические мембранные мешочки (мембрана одинарная), заполненные пищеварительными ферментами, расщепляющими углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Их основная функция – переваривание пищевых частиц и удаление отмерших органоидов.

Рисунок 2 – Строение растительной клетки

Читать дальше