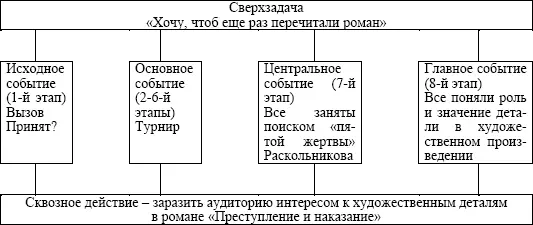

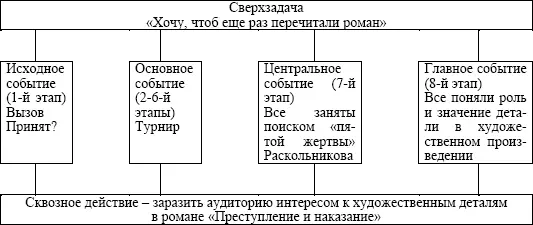

Режиссерская композиция урока. Рассмотрим схему 1.

Схема 1

Исходное событие (1-й этап урока) – «Вызов принят!» Записка, поступившая к педагогу, явилась действенным фактом, который содержит в себе явный признак наступления , правда, без практической реализации в действии, то есть без того, что мы называем инициативой.

Предмет творческого взаимодействия можно представить в таком виде: добиться от учителя подтверждения действием – представить роман за один урок.

У педагога может быть всего лишь два решения в процессе оценки полученной записки: явиться на турнир – это вопрос чести и самолюбия, а с другой – беспокойство из-за непредсказуемости экспромта по отношению к великому роману. Однако побеждает первое. Вызов принят. Учитель, произнеся фразу: «Извольте!», – явно находился в весе с достоинством и в полной мобилизации.

Чем он занят в процессе следующей оценки? Он должен мгновенно продумать замысел режиссерской перспективы урока, а главное – наметить контуры главного события.

Необходимо помнить, главное событие урока должно провоцировать внимание учителя! В этом последнем событии содержатся как познавательные, так и нравственные ценности урока. Е. Н. Ильин, как это подтверждается текстом, посредством открытого режиссерского действия заразил присутствующих желанием прочитать, а многих – и перечитать роман.

Итак, педагог принимает вызов на турнир, как пушкинский Альбер из «Скупого рыцаря»: «Во что бы то ни стало на турнир явлюсь я».

Основное событие (2–6-й этапы урока) – «Турнир». Если в исходном событии инициативу проявили студенты, то наступление учителя явилось поводом к развитию следующего события.

Каким образом педагог обозначает предмет творческого взаимодействия? Прежде всего, оценку он строит, отталкиваясь от психофизического поведения аудитории: во-первых, наступление аудитории выражено в весе с достоинством (это студенты-филологи! Что может нового сказать школьный учитель о романе?!); во-вторых, студенты демобилизованы, так как они приготовились наблюдать открытый урок со стороны (предмет взаимодействия с учителем пока не реализован. Все впереди!).

Данная информация привела педагога к выбору решения. Прежде чем приступить к реализации сквозного режиссерского действия и обозначения предмета взаимодействия, возникла потребность устранить вышеназванные препятствия на пути к цели, то есть пристроиться к аудитории, что он и делает:

а) без слов дает понять, что его не устраивает демобилизованность студентов и их вес;

б) молчанием мобилизует внимание аудитории;

в) предупреждает о смене ролей (это уже не студенты, а его ученики).

Чего добивался Е. Н. Ильин от студентов (или каков предмет взаимодействия)? Мобилизованности на предстоящее дело.

В этой промежуточной пристройке уже наметился основной предмет взаимодействия. Учитель инициативу проявил в жестоком наступлении, тем самым обеспечив себе поле для предстоящей деятельности.

Не случайно анализируемое событие называется основным: «Основное событие (по законам литературной композиции – завязка) вынуждает каждого участника урока к ответным действиям (реакциям) на оценку нового факта. Это событие приводит к изменению отношений и расколу действующих лиц урока-спектакля, включая учителя. Основное событие урока включает в себя несколько вопросов-предметов взаимодействия: «Скольких же убил Раскольников? Почему хохочет старушонка? Что общего между Германом и Родионом? Когда и в связи с чем память воскресит Лизавету? Почему Свидригайлов выбирает пулю, а Раскольников – «Владимирку»? Почему из всех преступников (старушонка, Лужин, Свидригайлов) мы, не оправдывая, вместе с Достоевским откровенно симпатизируем только Раскольникову?»

Из анализа текста следует, что педагог в своих наступлениях не имел в виду немедленных поступков-ответов. Ему важнее было, чтобы в сознании аудитории была проделана определенная работа. Такого рода наступление П. М. Ершов определил как наступление «за будущее» (за сдвиги в сознании партнера).

Учителю в данной ситуации необходимо время для перестройки сознания слушателей. Перестраивая сознание окружающих, он сам работает – пользуется инициативой.

В каждом этапе приведенного урока можно отметить моменты, когда педагог переходит к настоящему, то есть принуждает работать студентов, навязывая им кратковременную инициативу. Например: «Скольких же убил он? Посчитаем. Понятно, старуху-процентщицу» (вероятно, были реплики с мест и реакция аудитории); «Вторая жертва тоже очевидна – Лизавета. Когда и в связи с чем память оживит Лизавету? Без текста нельзя» и т. д.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу