– Это учитель, который ходит по домам и учит детей из богатых семей разным наукам.

– Значит, сам такой учитель беден, раз ему приходится работать в домах богачей? – в свою очередь спросил старший Андрей.

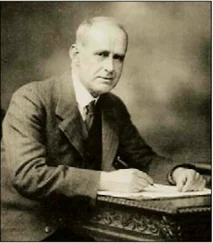

– Верно. Наш герой, которого звали Иммануил Кант, был беден. Мать умерла, когда мальчику исполнилось тринадцать лет, а отец был ремесленником и изготавливал седла для лошадей. Но Иммануил вырос очень смышлёным: закончил хорошую гимназию и в шестнадцать лет поступил в Кёнигсбергский университет. Однако доучиться в университете юноше не удалось: когда ему исполнилось 22 года, умер отец, и пришлось оставить учебу, чтобы содержать семью – младшего брата и трёх сестёр. Ради заработка Кант десять лет работал домашним учителем, обучая детей помещиков, пасторов и графа Кайзерлинга. Из него вышел замечательный преподаватель: сам Иммануил никогда не путешествовал и прожил всю жизнь в родном Кёнигсберге, но на уроках географии так увлекательно рассказывал о горных хребтах, будто лично на них взбирался.

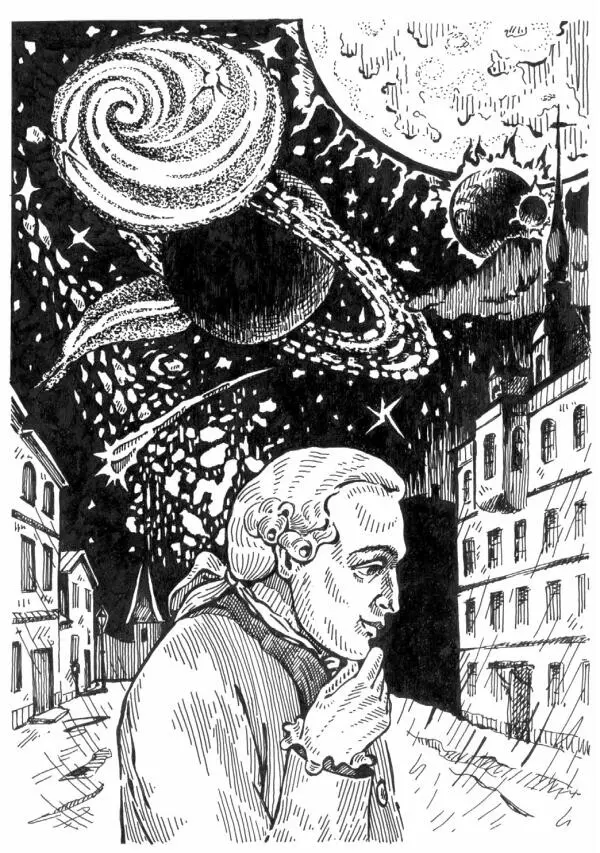

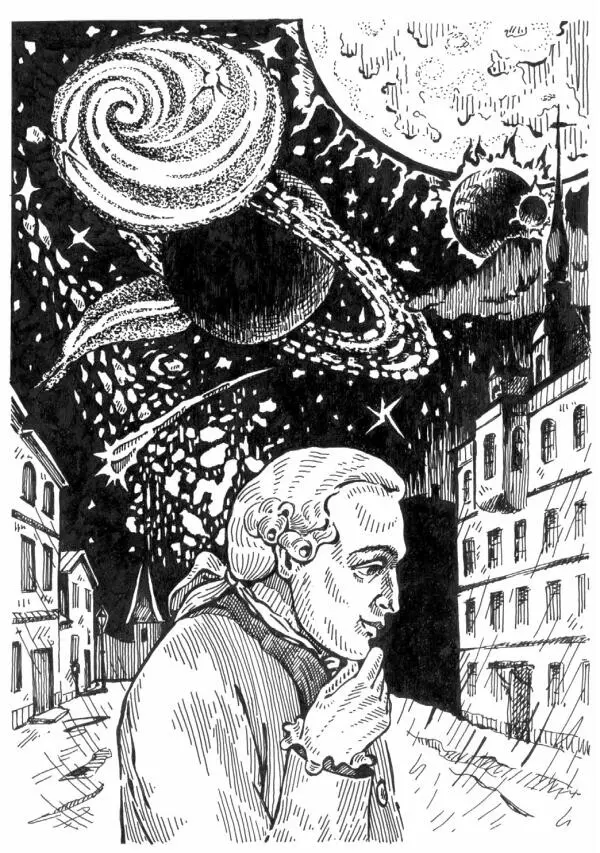

Однако Иммануил не только учил ленивых юнцов арифметике и физике. Поздним вечером он заканчивал урок с очередным учеником и выходил на ночную улицу: если на небе не было облаков, усталость от длинного дня и раздражение от непонятливости учеников улетучивались. При виде небосклона, мерцающего тысячами звезд, Канта охватывал восторг, острое желание проникнуть в тайны этого прекрасного и далёкого великолепия.

Иммануил записал в своих бумагах: «Звёздное небо… связывает меня сквозь необозримые дали с мирами и системами миров в безграничном времени их вращения, их начала и продолжительности».

Обдумав взаимодействие Земли с Луной и существование океанских приливов, вызванных последней, Кант пришёл к выводу, что Земля замедляет вращение – то есть Луна удлиняет земные сутки. Этот вывод он изложил в научной статье, которая получила премию Берлинской академии наук и сейчас является основополагающей работой в той области геодинамики, которая изучает изменение длины суток в зависимости от времени года, землетрясений и других факторов.

– Я тоже замечала, что день имеет разную длину! – с энтузиазмом заявила Галатея. – Во время летних каникул он так быстро кончается, а зимой, на школьных уроках, тянется так медленно…

– Напиши на эту тему научную работу, – сказал Андрей. – Станешь основоположником нового направления в науке.

Дзинтара улыбнулась и сказала:

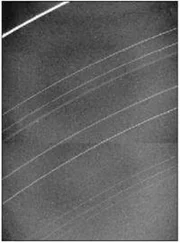

– Молодой учитель смело размышлял о великих загадках неба: возникновении планет и Млечного Пути, строении колец Сатурна и природе зодиакального света – загадочной полосы вдоль созвездий зодиака, которую моряки видят тёмными экваториальными ночами. Он думал о быстро летающих кометах и таинственных неподвижных туманностях, открытых астрономами с помощью телескопов, и аккуратно записывал свои размышления. В 31 год Иммануил Кант опубликовал книгу по астрономии под названием «Всеобщая естественная история и теория неба», где выдвинул и развил удивительно смелые положения о возникновении и движении небесных тел и Вселенной в целом.

Книга была написана простым и ясным языком, не на латыни, известной лишь учёным, врачам и священникам, а на немецком, на котором говорили все жители Кёнигсберга. В начале книги Канта стоял эпиграф – высказывание философа Сенеки: «Идти не тем путем, по которому идут все, а тем, по которому должно идти». Книга вышла из печати весной 1755 года. К сожалению, издатель обанкротился, склад опечатали, и её не успели привезти на весеннюю ярмарку. Тем не менее это сочинение стало событием в истории науки. Скромный учитель из Кёнигсберга Иммануил Кант обогнал ведущих учёных Европы даже не на десятилетия, а на века.

Галатея поинтересовалась:

– Как ему это удалось? Ведь он сам не наблюдал небо в телескоп и не сделал никаких космических открытий.

– Нет, он просто внимательно читал труды других наблюдателей, сопоставлял их результаты, проводил математические вычисления и делал выводы. Усилиями ума ему удалось продвинуться в решении космических тайн так далеко, как никому из современников.

– И как он объяснил загадочное зодиакальное свечение? – не могла успокоиться Галатея.

– Кант пришёл к выводу, что светится «рассеянная материя», которая «расположена в одной плоскости с солнечным экватором». И этот вывод оказался совершенно правильным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу