В праздник Боз карау (Праздник ледохода) все жители деревни нарядно одевались и с песнями под гармошку шли к реке смотреть на ледоход. Устраивались танцы, делали чучело из соломы, поджигали его и пускали по воде на льдинах.

Для празника Карга боткасы (Грачиная каша) участники приносили из дома продукты – крупу, масло, яйца. На большом лугу или поляне в огромном котле варили кашу и собирали детей. Каждый ребенок приходил с миской и ложкой и получал свою порцию горячей и вкусной «грачиной каши».

Янгыр боткасы (Яңгыр боткасы) – обряд вызывания дождя. Люди молились, совершали намаз. А потом тоже варили кашу из разных круп. Съев ее, все обливали друг друга водой, а дети пели веселые песенки, чтобы пошел дождь.

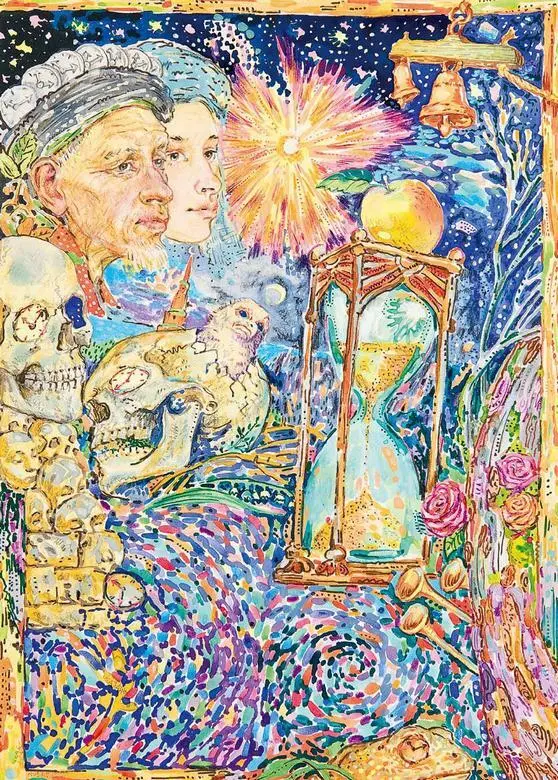

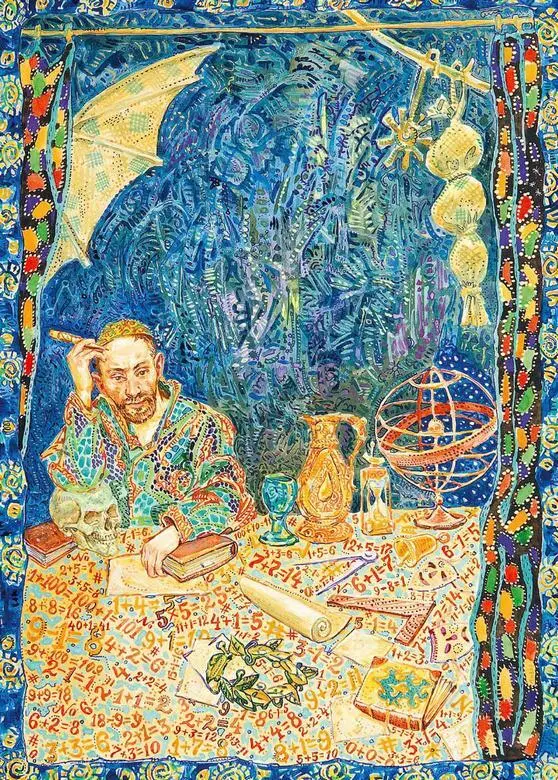

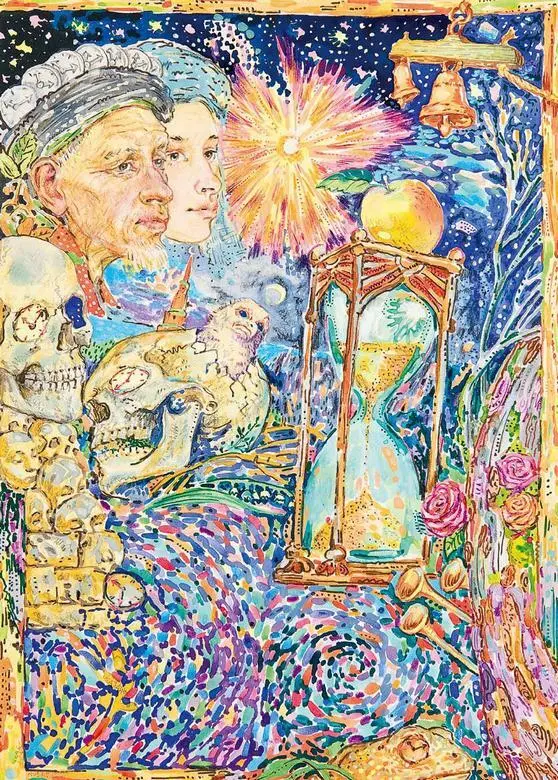

Время. Перед его лицом не только отдельные судьбы, но целые народы и цивилизации кажутся песчинками в пустыне бытия. И все же иногда один краткий счастливый миг может наполнить смыслом существование человека.

«Как время катится в Казани золотое…» – написал Гавриил Державин. Время в татарской столице, как и везде, разное…

Сто лет назад, чтобы знать о новостях экономики и политики, об истории своего народа и его выдающихся личностях, о проблемах и достижениях, многие татары в Российской империи выписывали газету «Вакыт», которая издавалась в Оренбурге на средства татарского общественного деятеля, золотопромышленника Закира Рамиева, известного также как поэт Дэрдменд. Газета была самым популярным изданием на татарском языке. Дух того мятежного и беспокойного, но во многом хорошего для татар времени – времени культурного расцвета – жил на ее страницах.

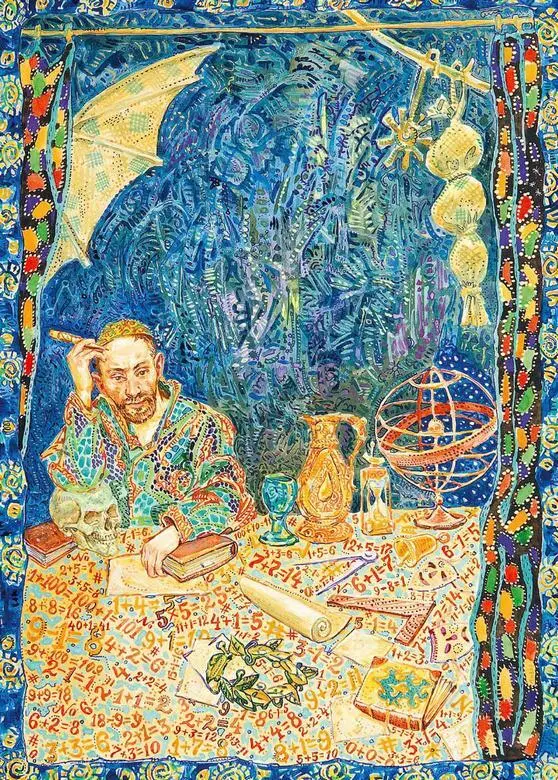

Слово «галим» пришло в татарский язык из арабского, и означает «ученый», «мудрый». Народ всегда с уважением относился к мудрецам и ученым людям. Во многих семьях книги бережно хранились и передавались по наследству. Хорошее образование высоко ценилось, поэтому многие родители, даже бедные, старались определить детей учиться в медресе – национальные школы, где преподавались не только светские, но и религиозные предметы.

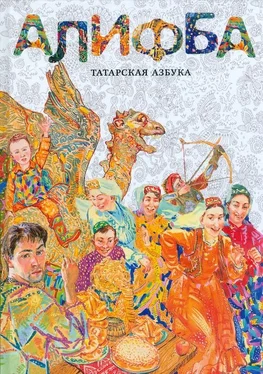

Татарская письменность развивалась очень непросто. Достаточно сказать, что только в XX веке использовались три разных алфавита – основанные, соответственно, на арабской графике, латинице и кириллице. Но это не помешало татарскому народу сохранить язык и продолжать развивать свою литературу, которая по праву считается преемницей великой литературы Волжской Булгарии и Золотой Орды.

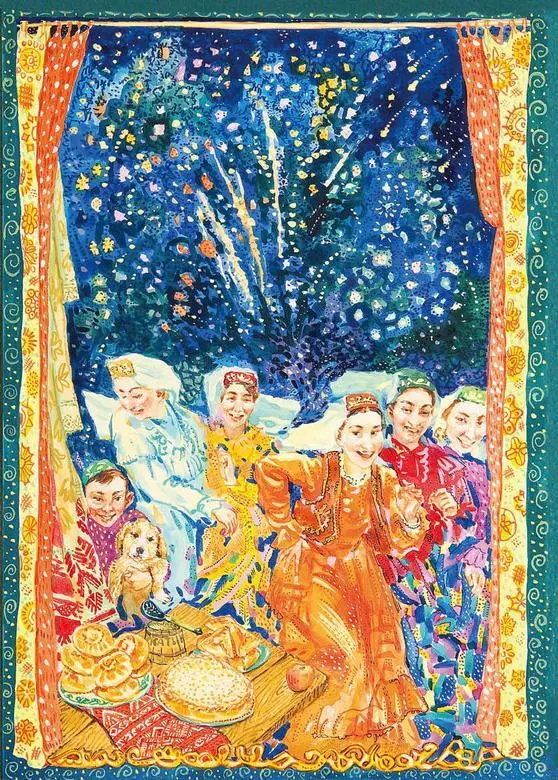

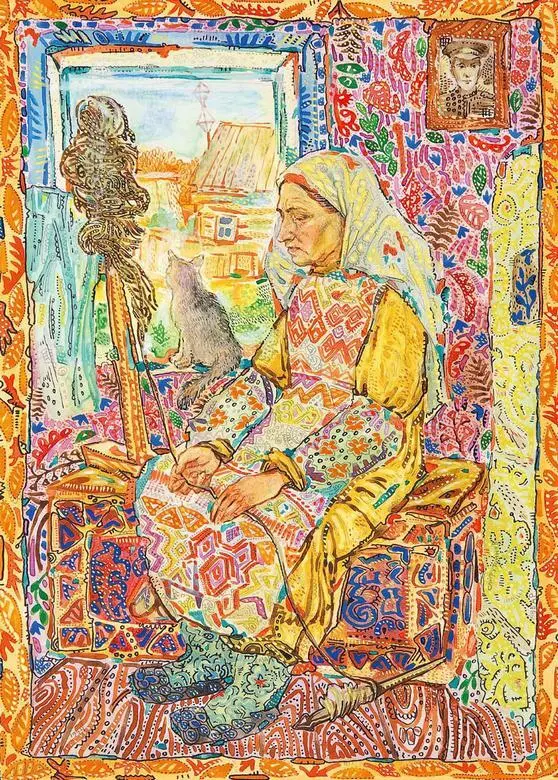

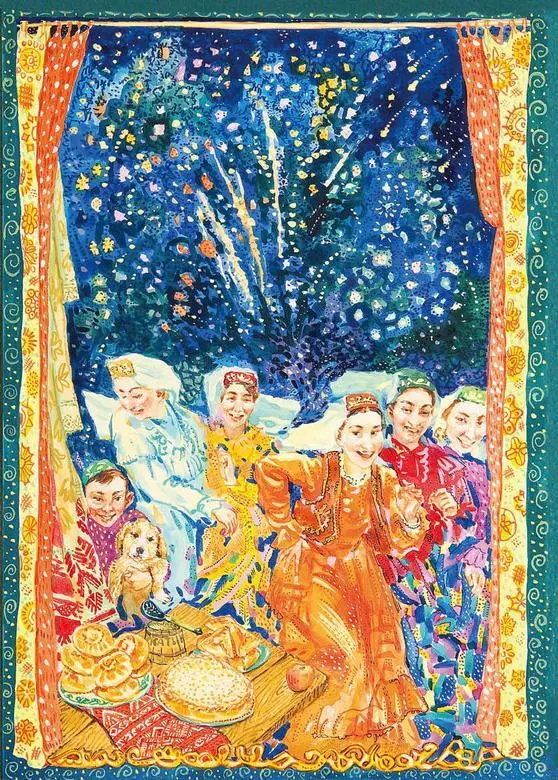

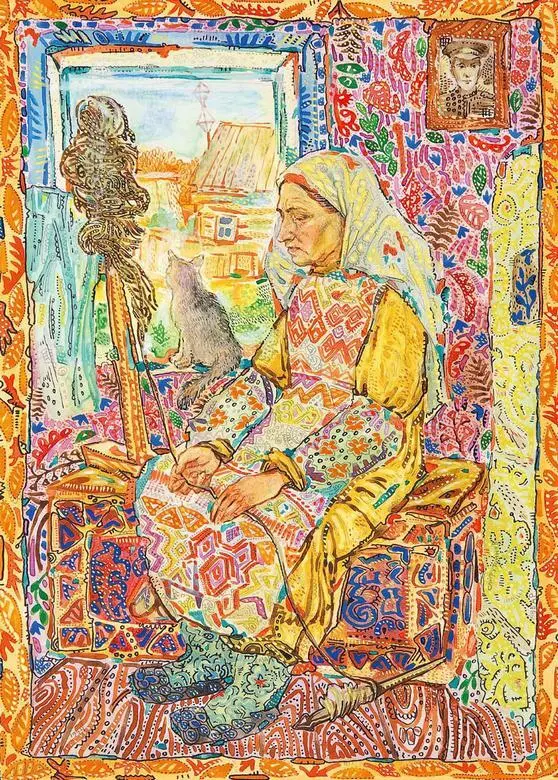

Для малыша нет на свете человека добрее, чем бабушка. Татарскую бабушку называют Дэу эни (Дәү әни), что значит «старшая мама». Дэу эни так же заботлива и ласкова, как мама, только она гораздо менее строгая. Она носит платок и ичиги, умеет петь длинные грустные песни, готовить лапшу, печь вкусные бялеши и эчпочмаки. А еще делать медовый чак-чак.

Татарские бабушки часто собирают гостей и ходят в гости сами – это называется «аш». (Хотя первое, более распространенное значение слова «аш» – пища, и даже конкретнее – суп).

Обычно «аш» устраивают по поводу какого-нибудь праздника или чтобы помянуть покойных родственников. Сначала читаются молитвы и раздаются деньги – «садака»: каждому подносят мелочь или купюру небольшого достоинства, обычно завернутую в красивый новый носовой платок, а потом гости кушают и идет неспешная, чинная беседа.

По сообщениям летописцев, те места, где стоит нынче Казанский кремль, когда-то были «плодородны, пчелисты, зверисты и рыбны», но тут обитало неимоверное количество змей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу