Таким образом, встает вопрос об индивидуальных подходах в реабилитации стоматологических больных с различными с точки зрения этиологии и патогенеза заболеваниями, результатом которых в конечном счете становится нарушение функции жевания и эстетики. Именно с данными жалобами пациент обращается в лечебные стоматологические учреждения за помощью. Выбор лечебных мероприятий, направленных на компенсацию развившихся нарушений, должен основываться на учете особенностей состояния твердых тканей зубов при заболеваниях кариозного и некариозного происхождения. Применение стандартных подходов не может обеспечить достижения эффективных результатов лечения при некариозных поражениях твердых тканей, в данном случае при клиновидных дефектах зубов. Планирование и осуществление комплекса адекватных и эффективных реабилитационных мероприятий невозможно без учета механизма развития и характера патологических изменений.

Основными вопросами, на которые мы хотели бы ответить в данном пособии, являются:

– этиопатогенетические аспекты развития клиновидных дефектов зубов;

– изучение морфологического строения и химического состава твердых тканей зубов при развитии клиновидных дефектов;

– научное обоснование необходимости дифференцированных подходов к лечению заболеваний твердых тканей зубов, основанных на учете их морфофункционального состояния;

– разработка и предложение морфологически обоснованных принципов препарирования твердых тканей зубов при наличии клиновидных дефектов.

Таким образом, результаты современных фундаментальных научных исследований морфологического и кристаллохимического строения твердых тканей зубов, раскрывающие закономерности процессов, происходящих в организме на микроуровне, на первый взгляд далекие от повседневной работы врача, на самом деле преследуют цель этиологического и патогенетического обоснования принципов лечения стоматологических больных.

Глава 1.

КЛИНОВИДНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ

1.1. Классификация клиновидных дефектов зубов

Международная классификация болезней (МКБ) патологические состояния твердых тканей зубов делит на две группы: нарушение развития и прорезывания зубов и болезни твердых тканей зуба, которые входят в раздел «Болезни органов пищеварения», подраздел «Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей». В повседневной практике врачи-стоматологи используют классификацию некариозных поражений твердых тканей зубов соответственно срокам их образования, предложенную М. И. Грошиковым, В. К. Патрикеевым [и др.] (1973) с модификацией Ю. А. Федорова, В. А. Дрожжиной (1997).

I. Патология твердых тканей зубов, возникшая в период их развития:

1) гипоплазия эмали;

2) гиперплазия;

3) флюороз;

4) наследственные нарушения развития тканей зубов (несовершенный амелогенез, несовершенный дентиногенез, синдром Стентона – Капдепона и др.);

5) медикаментозные нарушения развития тканей зуба.

II. Патология твердых тканей зубов, возникшая после их прорезывания:

1) патологическая стираемость зубов;

2) клиновидные дефекты;

3) эрозия;

4) медикаментозные и токсические нарушения развития тканей зуба;

5) травма;

6) некроз твердых тканей зубов;

7) гиперестезия твердых тканей зубов.

Под клиновидными дефектами зубовпонимают поражение твердых тканей зубов некариозного происхождения, развивающееся после их прорезывания, локализующееся в области шеек зубов верхней и нижней челюсти, со своеобразной для нее клинико-морфологической картиной в виде образования полостей клиновидной формы.

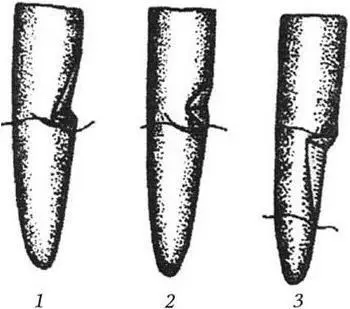

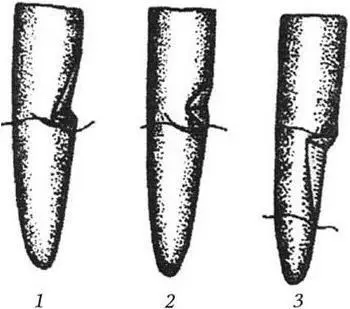

Рис. 1. Клиновидные дефекты зубов:

1 – пришеечные; 2 – коронковые; 3 – корневые

Классификация клиновидных дефектов зубов в зависимости от локализации дефектов на поверхности зуба, их глубины и формы, направления развития процесса, отношения их к десне и симптоматики заболевания (Бурлуцкий А. С., 1984) включает три формы патологии (рис. 1):

1. Пришеечные дефекты (45 – 53 % случаев).

2. Коронковые дефекты (25,5 % случаев).

3. Корневые дефекты (29 % случаев).

Пришеечные клиновидные дефекты локализуются на эмалево-цементной границе, имеют примерно одинаковую величину стенок, сходящихся под острым углом, редко приближающимся к прямому. Распространение дефектов идет больше в сторону пульпы зуба, чем в сторону режущего края или десны. Стенки их представлены следующими тканями: эмалью, дентином и цементом. Эти дефекты сохраняют постоянство своей формы. Для них характерно относительно медленное развитие. Десна, как правило, со слабо выраженными признаками воспаления. Эта форма дефектов присуща первым и вторым премолярам верхней и первым молярам нижней челюсти, реже встречается на молярах верхней челюсти.

Читать дальше