Проблема соотношения психического и физиологического называется психофизиологической. Она до сих пор не имеет решения. В данном учебнике описаны многочисленные факты взаимного влияния мозга и психики. Тем не менее причинно-следственная связь между ними не поддается описанию на современном уровне состояния науки.

Наиболее простое решение этой проблемы связано со сведением психического к физиологическому, то есть отрицанием специфичности психических процессов. Эту точку зрения, широко распространенную на ранних этапах развития науки, в настоящий момент разделяет узкий круг специалистов.

Другая группа исследователей описывает психические процессы как особые в нервной системе, существенно отличающиеся от остальных, но тем не менее являющиеся нервными.

И, наконец, есть точка зрения, что физиологические и психические процессы имеют различные закономерности, не сводятся друг к другу, хотя психическая активность обусловлена деятельностью мозга. Более подробно психофизиологическая проблема будет рассмотрена в главе 12 «Психофизиология осознанных процессов».

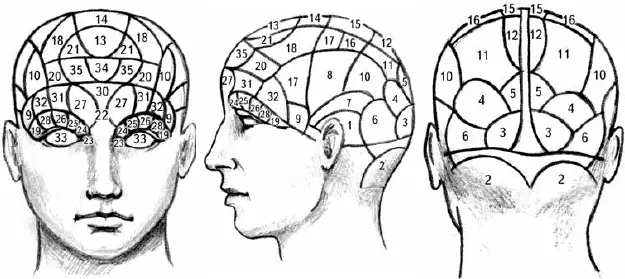

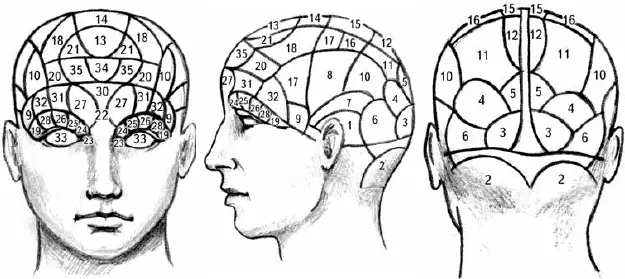

Значительный вклад в обоснование этой точки зрения внес австрийский анатом Франц Иосиф Галль. Он создал науку кефалоскопию , более известную в наше время как френология . Он полагал, что способности людей в той или иной области определяются объемом нервной ткани мозга, которая отвечает за эти способности. Большие скопления нервной ткани, с его точки зрения, деформируют находящуюся над ней черепную кость, вызывая развитие шишек на голове. И хотя сейчас эти представления могут вызывать лишь улыбку, в начале XIX века в магазинах можно было встретить муляжи головы с раскрашенными участками черепа, ответственными за те или иные способности (рис. 1.1).

Выдающийся ученый Чарльз Дарвин чуть было не поплатился своей будущей карьерой из-за пристрастия его современников к легким предсказаниям (по шишкам на голове, линиям на руке и т. д.). Капитан корабля «Бигль» (на котором Дарвин путешествовал, сделал важные открытия, а впоследствии на их основе создал теорию эволюции) увлекался предсказанием способностей людей по рисунку линий на стопе. Стопа ученого явно не внушала ему доверия, и теория эволюции могла бы не возникнуть, если бы капитан, подбирая состав команды для плавания, опирался исключительно на этот метод.

Тем не менее открытия, сделанные Ф. И. Галлем, столь значительны, что он известен в науке как серьезный исследователь. Он обнаружил разницу между строением белого и серого вещества мозга, описал передние и задние корешки спинного мозга и показал, что неразумно приписывать коре мозга функции секреторной железы, как делали до него многие выдающиеся ученые.

Согласно Л. М. Веккеру (2000), существуют основные критические признаки, по которым происходит первичное различение психического акта от физиологического. Они связаны с особенностями отношений между механизмом функционирования органа этого акта и самим актом как результатом этого функционирования. Л. М. Веккер выделяет такие эмпирические признаки, которые отличают психическое от собственно физиологического:

Рис. 1.1. Френологическая карта с обозначением зон мозга, ответственных за различные психические функции.

Эмоции.

I. Склонности.1. Деструктивность. 2. Привлекательность. 3. Чадолюбие. 4. Прилипчивость. 5. Постоянство. 6. Воинственность. 7. Скрытность. 8. Восприимчивость. 9. Конструктивность.

II. Чувства.10. Осторожность. 11. Конформность. 12. Самооценка. 13. Доброжелательность. 14. Благоговение. 15. Непоколебимость. 16. Добросовестность. 17. Надежда. 18. Восхищенность. 19. Идеализирование. 20. Радость. 21. Подражание.

Интеллект

I. Восприятие.22. Индивидуальность. 23. Форма. 24. Размер. 25. Вес и устойчивость. 26. Цвет. 27. Местоположение. 28. Порядок. 29. Счет. 30. Вероятность. 31. Время 32. Гармония. 33. Язык.

II. Рефлексивность.34. Сравнение. 35. Причинность.

1. Предметность. Этот признак состоит в том, что итоговые характеристики любого психического процесса могут быть описаны только в терминах свойств и отношений внешних объектов, физическое существование которых с органом этого психического процесса совершенно не связано и которые составляют его содержание.

Так, восприятие, являющееся функцией органов чувств, нельзя описать иначе, чем в терминах формы, величины, твердости и т. д. воспринимаемого или представляемого объекта. Воспроизведение качеств одного объекта в другом, служащим его моделью, не заключает уникальности психических явлений, поскольку встречается в различных видах и непсихических отображений. Разные предметы – копия и оригинал – могут обладать одной и той же формой, величиной, цветом и т. д. Суть же рассматриваемого исходного критического признака психического процесса заключается в том, что, протекая в своем органе-носителе, этот внутренний процесс в его конечных, результативных параметрах скроен по образцам свойств внешнего объекта.

Читать дальше