Перечисленные и многие другие научные, научно-технические, научно-технологические результаты являются следствием непрерывной и длительной деятельности ученых, инженеров, технологов, конструкторов, работающих в соответствующих организациях, учреждениях и предприятиях. Это академические организации, научно-исследовательские институты, вузы, проектные и технологические бюро и институты и др.

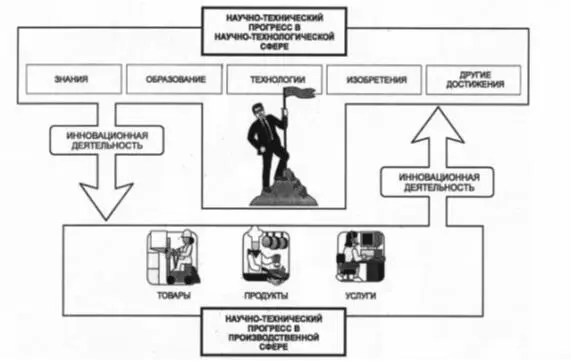

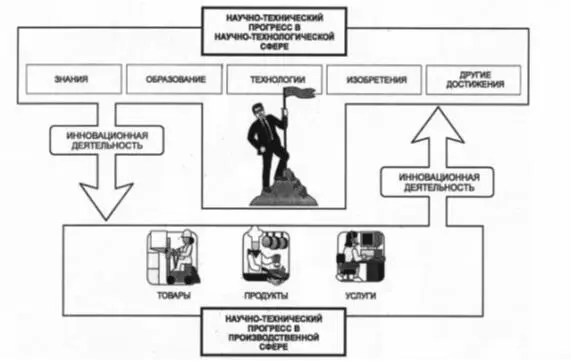

Рис. 1.Инновационная деятельность как процесс, соединя ющий две составляющие научно-технического прогресса: НТП в научно-технологической сфере и НТП в производстве

Что касается сферы производства , то условно ее можно разделить на производство промышленных товаров, продуктов питания и услуг. Выпуском товаров занимается в целом промышленность (тяжелая, легкая и др.). Продукция, выпускаемая промышленностью, чрезвычайно разнообразна: от пуговиц до кораблей и самолетов. На выпуск многочисленных продуктов питания нацелен агропромышленный комплекс. Производство услуг также чрезвычайно разнообразно: образовательные, медицинские, информационные, туристические, развлекательные и т.д. Вне зависимости от вида выпускаемой продукции качество сферы производства может быть охарактеризовано рядом показателей и критериев: себестоимостью продукции, производительностью, рентабельностью производства, уровнем заработной платы персонала и пр. Качество производства (будь то завод, вуз, больница и т.д.) определяется тем, насколько это производство использует современные научно-технические достижения.

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, ВЭФ) ежегодно составляет глобальный рейтинг конкурентоспособности мировых экономик, который рассчитывается специалистами ВЭФ более чем по сотне показателей, среди которых макроэкономические показатели той или иной страны, инновации, состояние инфраструктуры и финансового рынка, эффективность рынков товаров и труда, качество образования и здравоохранения.

Так по оценке ВЭФ, по рейтингу конкурентоспособности Россия в 2008 году находилась на 51 месте среди 134 стран. По оценке британского журнала “Reader’s Digest” по качеству жизни Россия находилась на 57 месте среди 141 страны. Качество образования в России снижалось, и мы находились в четвертом десятке. Инновационная активность в стране за 12 лет снизилась в 5 раз.

Согласно Глобальному обзору конкурентоспособности (Global Competitiveness Report) за 2009-2010 гг., Россия опустилась в рейтинге с 51-го на 63-е место. Среди причин снижения рейтинга, упоминается недостаточная эффективность государственной власти (110-е место из 133), низкий уровень независимости судебной системы (116-е место), и слабая реализация права собственности (119-е место). При этом, недостатки отмечены не только в государственной системе, но и в частном секторе: российские компании, по мнению экспертов ВЭФ, отличаются низким уровнем корпоративной этики (110-е место). Развитию экономики препятствует также слабая эффективность товарных и финансовых рынков.

В 2010-2011 гг. Россия осталась на 63 строчке рейтинга. В то же время у экспертов вызывало опасения, что «конкурентоспособность страны страдает из-за неэффективной антимонопольной политики и серьезных ограничений в сфере торговли, включая внешнеэкономическую деятельность и жесткое регулирование иностранного участия». В связи с этим, конкурентоспособность России в ключевой сфере – «Эффективность рынка товаров и услуг» – продолжала ухудшаться. По этому показателю страна занимает 123 строчку из 139 возможных. В числе наиболее серьезных негативных факторов эксперты особо отметили слабость государственных институтов (118 место), низкий уровень стандартов корпоративного управления (119) и недостаточные гарантии защиты прав собственности (126), причем за минувший год эти показатели ухудшились. Кроме того, Россия оказалась в числе аутсайдеров по таким критериям, как развитие финансового рынка (125 место), устойчивость банков (129), инфляция (125), бремя государственного регулирования (128). Любопытно, что в последние годы, несмотря на многочисленные декларации российских властей, государство лишь наращивало свою долю в экономике. Согласно подсчетам правительства России, в 2009 году доля государства в российской экономике составляла 45-50 %, что в полтора раза больше среднемирового показателя. Ныне каждый второй занятый в российской экономике работает в государственном секторе.

Читать дальше