6. Каковы основные вехи становления консультативной психологии?

7. Зачем консультанту в ходе своей работы следует учитывать социокультурный контекст?

8. Каковы факторы эффективности психологического консультирования?

Тема 2. Консультант и клиент как участники консультативного процесса

2.1. Психологическое консультирование как профессиональная психологическая помощь. Роль и место консультанта в консультативном процессе. Требования к личности консультанта

Человек может получить психологическую помощь не только в процессе психологического консультирования. Поэтому необходимо выделить особенности, которые отличают профессиональную позицию консультанта от позиций других представителей социума, способных оказать психологическую поддержку. Человек может найти психологическую поддержку помимо кабинета психолога в следующих случаях:

♦оказать психологическую самопомощь;

♦найти психологическую поддержку у близких, друзей, коллег;

♦обратиться к специалистам, которые непосредственно не занимаются оказанием психологической помощи (педагоги, врачи, священники) (А.Г. Лидерс, 2005);

♦найти психологическую поддержку у совершенно незнакомых людей, которые не являются ни специалистами, ни знакомыми, ни близкими (случайный попутчик).

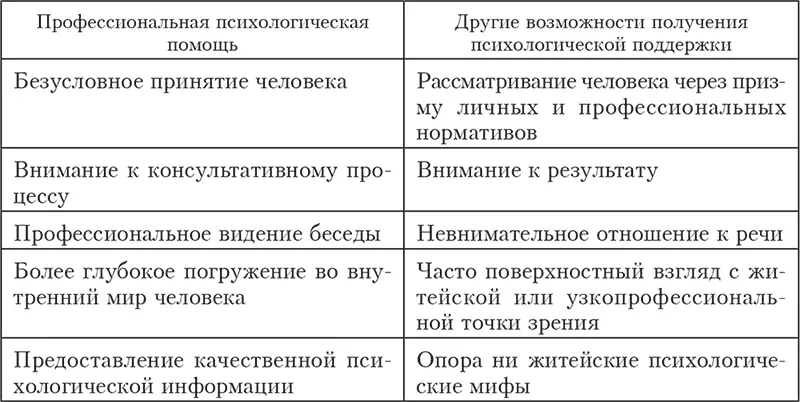

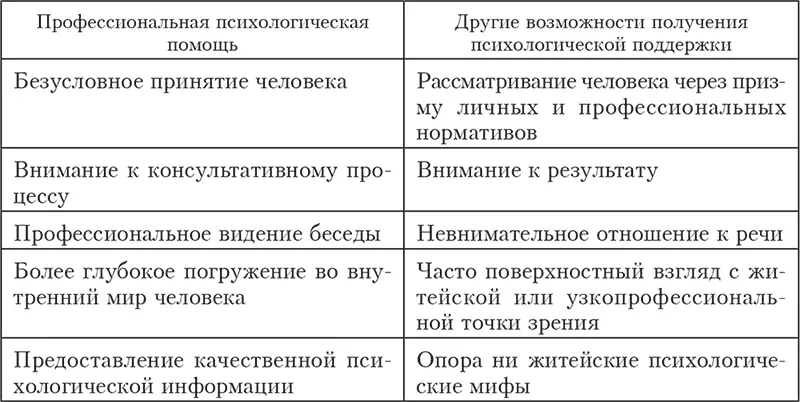

Д. Трунов (2006) выделяет определенные отличия профессиональной психологической помощи от других возможностей получить психологическую поддержку (табл. 1).

Таблица 1. Различия профессиональной психологической помощи и других возможностей ее получения

В свою очередь, А.Г. Лидерс (2005) описывает особенности позиции практического психолога по отношению к клиенту именно по сравнению с позициями профессионалов, с которыми психологов чаще всего путают: с врачом, педагогом-воспитателем, со священником (проповедником).

Чаще всего консультанта путают с врачом. С точки зрения обычного человека консультант и есть врач, поскольку врач помогает в случае страданий физических, а консультант помогает в случае психических, духовных страданий. Однако такое сравнение происходит, когда клиент не готов к собственно психологической работе, ему нужны лишь рецепты на лекарства, «психологические пилюли», которые бы быстро и, главное, без участия самого клиента, без какой-либо его собственной, личной работы все исправили. Консультант не врач именно потому, что он, во-первых, не выписывает клиенту рецепты на лекарства, во-вторых, не использует категорию болезни, патологии, отклонения как онтологическую, основную категорию, в-третьих, имеет совсем другую ведущую деятельность по сравнению с врачом.

Важно также сравнить позицию консультанта по отношению к его клиенту с педагогом-воспитателем. Где бы консультант ни работал (в школе, детском саду или в психологической консультации), он ни в коем случае не должен воспитывать своего клиента. Позиция воспитателя подразумевает взгляд на человека через призму идеалов личности; рассматривает особую деятельность – деятельность оценивания, сравнения личности с заданным идеалом. Консультант всеми силами, на уровне принципов своей работы, отказывается от оценивания клиента. Именно здесь граница между работой воспитателя и работой консультанта: один не может не оценивать, второй старается как можно полнее отказаться от этого.

Рассматривая профессиональные мотивы, ценностные ориентации, социальные установки психологов и педагогов, Д.В. Оборина (1991) выделяет принципиальные различия на уровне:

♦временной перспективы (психолог ориентирован на настоящее и ближайшее будущее, а также на период открытого будущего, а педагог мотивирован близким и отдаленным будущим);

♦представлений о личности (психолог ориентирован на высокую когнитивную сложность и безоценочность во взаимодействии, педагог – на низкую когнитивную сложность и оценочность);

♦ценностных ориентаций (у психолога они включают такие категории, как счастье свое и других, толерантность, независимость, широта взглядов, эффективность в делах, достижения и т. п., а педагог больше ориентирован на воспитанность, аккуратность, непримиримость к недостаткам в себе и других и т. п.);

♦контроля (психолог предпочитает минимальный контроль, ориентирован на демократическое и либеральное отношение к человеку, педагог считает необходимым высокий уровень контроля и критики, демонстрирует склонность к авторитаризму в отношениях с другими).

Читать дальше