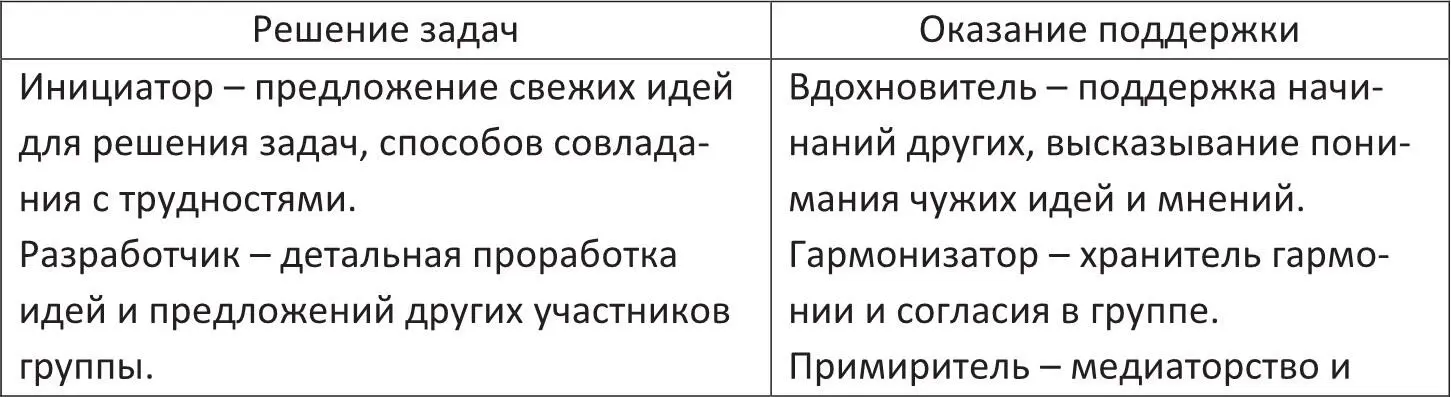

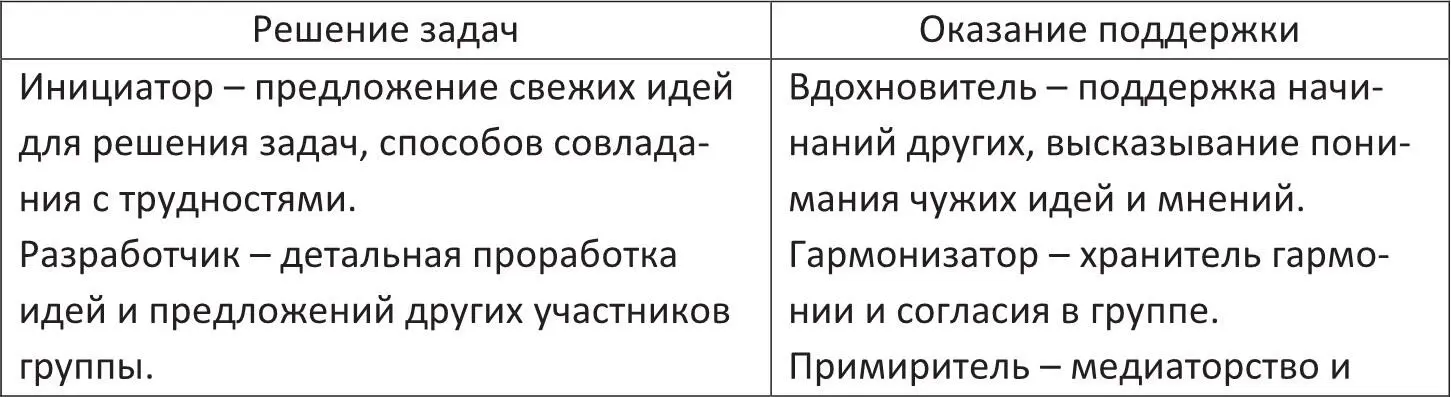

Роли, связанные с решением задач и оказанием поддержки

Основатель психодрамы Я. Морено выделяет следующие роли в развитии человека: соматические, психические, социальные, трансцендентные и психодраматические [28].

Соматические роли являются первыми ролями человека, с помощью которых иллюстрируется вся его жизнь [там же]. Поскольку первые признаки психических компонентов этих ролей можно распознать уже на ранних этапах младенческого периода, а позднее они проявляются еще более отчетливо, соматические роли обычно называют «соматопсихическими ролями». Исполнение соматических ролей, например принимающего пищу, является непременным условием не только сохранения жизнедеятельности организма, но и дальнейшего его развития и перехода к другим ролевым уровням.

Психические роли начинают развиваться уже в социальной матрице. В качестве психических коррелятов соматических ролей они расширяют сферу переживаний ребенка. Например, в процессе кормления ребенок испытывает не только физическое удовлетворение, но и радость. К соматической роли принимающего пищу добавляется роль наслаждающегося. В роли наслаждающегося ребенок чувствует себя еще лучше, чем в роли просто физически удовлетворенного. Новая роль, со своей стороны, способствует дальнейшему духовному, умственному и физическому развитию ребенка. Психическими ролями человека определяется характер исполнения им социальных ролей.

Социальные роли – это те роли, в которых человек чаще всего вступает в соприкосновение с внешними реалиями жизни, например в качестве студента, сына, супруга, отца, друга и др. Всем социальным ролям соответствует ролевой статус, существующий независимо от носителя роли. Следовательно, роли стереотипны.

Трансцендентные роли нельзя понять из внешних потребностей.

В более широком смысле трансцендентные роли – это те роли, в которых человек возвышается над уровнем «человеческого, слишком человеческого» и, преодолевая отчуждение, вступает в новую, осознанно-эмпатическую интеракцию с надындивидуальным бытием, космосом.

К вторичным ролевым категориям относятся психодраматические и консервированные роли . Данные роли не образуют самостоятельных ролевых категорий. Однако именно они раскрывают человека в его индивидуальном своеобразии. Все роли, в которых действует протагонист в психодраме, являются психодраматическими. Проигрывая их, он демонстрирует свое поведение в реальных жизненных ситуациях, в своем историческом существовании или в сценах, проистекающих из его фантазии. Психодраматическое ролевое поведение связано с актуальным моментом и по своей спонтанности и эмоциональности неповторимо. В психодраматических ролях воспроизводятся индивидуальные различия коллективных ролей. Под консервированными ролями Я. Морено понимает сохраненные благодаря вспомогательным техническим средствам, например в письменности, и репродуцируемые роли. Классическим примером является театральная роль. Она предоставляет исполнителю относительно мало свободы для изменения роли. Люди в ней изображаются в своей неповторимости [28].

В психодраме принято выделять в роли четыре оболочки. Формальная оболочка (она же номинативная и социальная) – это набор внешних, формальных свойств роли. У роли человека это будут имя, возраст, внешний вид, статус. У роли предмета это будут название, размер, цвет и т. д. Телесная оболочка – это поза и двигательные характеристики роли, т. е. какие позы будут характерны для этой роли, как она будет двигаться и т. д. Эмоциональная оболочка – это внутренние эмоциональные характеристики роли. Если это роль человека, то это его настроение, состояние, переживания, чувства, мотивы. Действенная оболочка – это то, как эта роль действует по отношению к другим ролям. Например, это может быть непосредственное физическое действие или передача информации, но чаще всего это эмоционально заряженная коммуникация [там же].

Проблемы, связанные со взаимоотношением между ролями, сопряжены с ролевым конфликтом. Различают конфликты интраролевой и интерролевой, интраперсональный и интерперсональный [там же].

Интраролевой конфликт – конфликт внутри одной роли. При отвержении субъектом части ролевого кластера возникает интраролевой конфликт, который может становиться интрапсихическим (что в данном случае означает вовлечение сферы переживаний по поводу этого отвержения) и приводить к болезненным состояниям либо, не становясь интрапсихическим, иметь прямые социальные последствия. Например, руководитель может хорошо справляться с принятием решений, планированием, но испытывать затруднения при мотивировании подчиненных, оценке их труда, поощрении и наказании. Интерролевой конфликт предполагает наличие несовместимых или очень различных ролей. Типичный пример – амбивалентность или конфликт ценностей; возможна и ситуация двух или более в принципе не противоречащих друг другу чувств, ценностей и т. п., не способных сопутствовать друг другу в силу неблагоприятных условий. По сути, интерролевой конфликт выступает как интраролевой по отношению к роли более высокой степени общности (например, конфликт может возникать у молодой женщины между профессиональной ролью и ролью матери).

Читать дальше