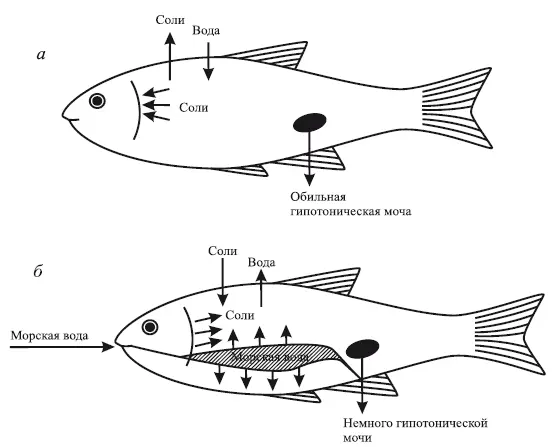

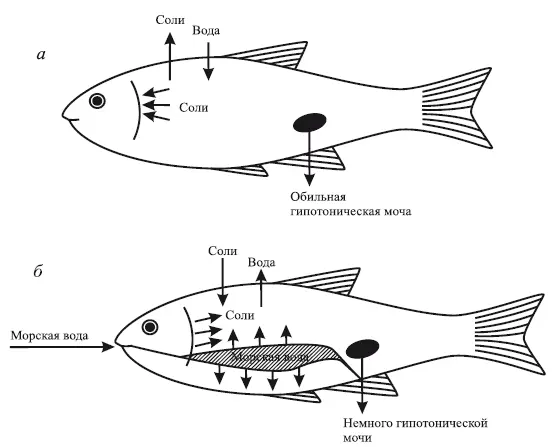

Особую роль в жизни гидробионтов играет соленость воды, определяемая содержанием карбонатов, сульфатов, хлоридов и др. Количество растворенных солей в 1 л воды пресноводных водоемов не превышает 0,5 г, в морях и океанах содержится до 35 г. Так как пресноводным организмам с высоким содержанием солей (они гипертоничны по отношению к среде) и наличием проницаемых мембран постоянно угрожает излишнее обводнение в результате насасывания (рис. 3), они не потребляют воду и имеют хорошо развитую выделительную систему. Гидробионты соленых водоемов гипотоничны по отношению к водной среде. Ввиду высокого содержания солей в водной среде они, во избежание обезвоживания путем оттока воды, вынуждены постоянно пить соленую воду. По причине этих биологических особенностей пресноводные виды не могут жить в морях, а морские – не переносят опреснения. По комплексу показателей вода является уникальной средой, пригодной для жизни любых форм организмов.

Рис. 3. Осморегуляция у пресноводных (а) и морских ( б) костистых рыб (из Ю. Одума, 1975)

Наземно-воздушная средавключает часть атмосферы и поверхность земли, которая служит местом прикрепления, размножения растений и животных. Воздух в отличие от воды не может обеспечить организму твердой опоры, в связи с чем наземные организмы обладают собственной опорной системой (механические ткани у растений, скелеты у животных). Опорой и одновременно источником воды и минеральных веществ для наземных растений служит почва. Малая плотность воздуха определяет его малую подъемную силу. Воздух оказывает слабое сопротивление передвижению организмов по земле, благоприятствует полету в воздухе, но затрудняет подъем по вертикали. С высотой давление воздуха понижается, обеспеченность кислородом уменьшается, что ведет к учащению дыхания у животных и их обезвоживанию. Для большинства животных высота около 6000 м составляет верхнюю границу жизни.

Среда неоднородна по горизонтали и вертикали и в отличие от океана прерывна. Постоянными физическими барьерами служат горы, реки, пустыни. Специфические особенности состоят в хорошей обеспеченности светом, постоянстве и высоком содержании кислорода (до 21 %), азота (78,1 %) и других газов, постоянном движении воздушных масс (ветер, бури, ураганы), характере осадков (ливневые или моросящие дожди, снег), а также в значительных колебаниях температурного режима. Количество тепла, как и количество выпадающих осадков, зависит от широты местности, сезона года и даже времени суток. Влажность в наземно-воздушной среде в отличие от водной сама по себе выступает важным лимитирующим фактором. С постоянными потерями воды, которые происходят при транспирации и испарении, связаны процессы миграции вещества и рассеяния энергии.

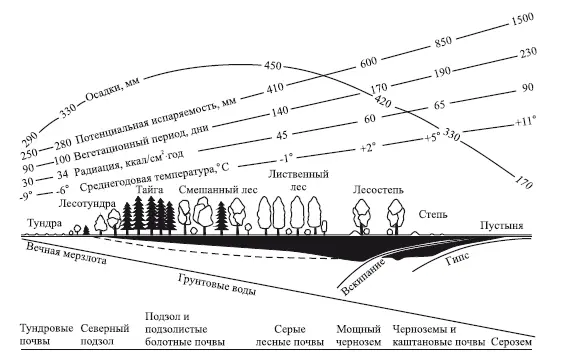

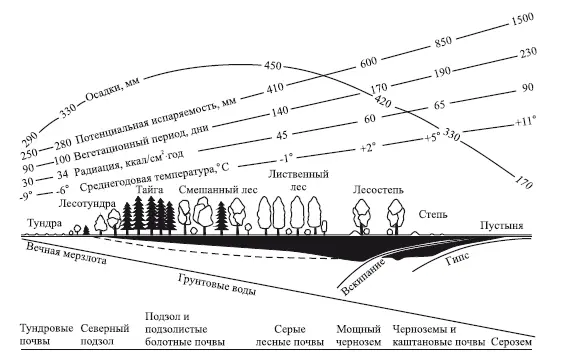

Характер распределения солнечной энергии по широте и высоте, а также неравномерность увлажнения (на суше) определяют явление географической зональности и вертикальной поясности. Годовая температура понижается при движении с юга на север на каждые 100 км (или 1° широты) на 0,5 °C, а с поднятием в горы – на 0,6 °C на каждые 100 м. Зональный характер носят основные природные процессы: климатические, гидрологические, геохимические, эдафические, геоморфологические, биогеографические и др. Закономерности и количественные характеристики природных процессов по профилю через основные природные зоны Восточной Европы отражает схема (рис. 4).

Географическая зональность представляет собой одну из важнейших природных закономерностей. Явление зональности было известно А. Гумбольдту, некоторым русским географам, но только В.В. Докучаеву предстояло в 1899 г. сказать обобщающие слова: «Вода, земля, огонь (тепло и свет), воздух, а равно растительный и животный мир, благодаря астрономическому положению, форме и вращению нашей планеты вокруг оси, несут на своем общем характере резкие и неизгладимые черты закона мировой зональности».

Рис. 4. Схема изменений климата, растительности и почв вдоль профиля через основные природные зоны Восточной Европы с северо-запада на юго-восток до Прикаспийской низменности. Черным показан гумусовый горизонт, штриховой линией – иллювиальный горизонт (из В. Лархера, 1978)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу