Рис. 2. Розетка церкви Мудьярского монастыря. Испания. Рубеж XIV-XV вв. Соединение мавританских и готических традиций в архитектуре

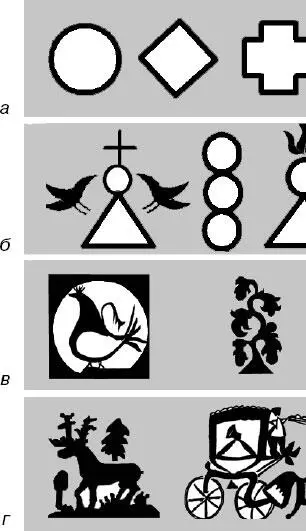

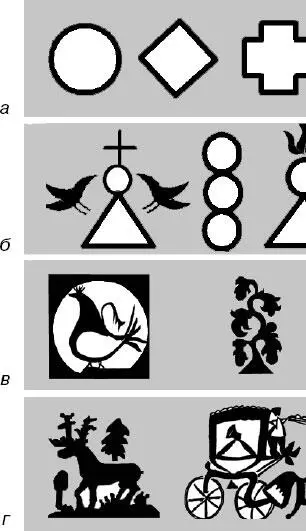

Рис. 3. Эволюция изобразительных закономерностей декора в народном искусстве: а – центрально-симметричные изображения; б – зеркально-симметричные изображения; в, г – антропоцентрические композиции

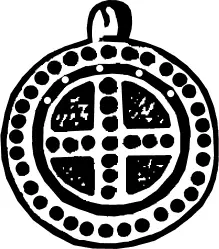

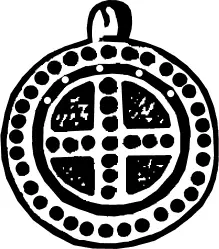

Рис. 4. Изображение креста в прикамской подвеске (русские источники в археологических материалах)

Декоративно-прикладное искусство имеет широкий социальный и мировоззренческий контекст. Оно включает в себя традиции народного искусства, конфессионального творчества, светские художественные традиции. Условиям его общего определения отвечают традиции народного искусства (традиционного искусства), в содержание которого попадает ансамбль народной одежды и народной архитектуры, художественные резные или расписные прялки, в целом изделия кустарного производства, орудия труда, средства транспорта и др. Конфессиональные традиции художественной культуры определены священством церковных атрибутов, выражающих идею божественности жизни. Золотное шитье, облачения священников, резное оформление иконостаса и храма, обрядовая посуда, покровцы и многое другое составляют особый круг понятий и вещей, относящихся к конфессиональному мировоззрению. Светские традиции декоративно-прикладного искусства выражают общественное мировоззрение времени, в котором значительная роль принадлежит научному предвидению. Оно связано с потребностью управления обществом, промышленностью, организацией земледелия, планирования политических, экономических и культурных мероприятий. Ему соответствует особое эстетическое содержание, которое выражает характер художественных понятий, возникающих при освоении новых технологий предметной среды: инженерных, строительных, экономических.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство – общие традиции оформления отдельного предмета, интерьера и экстерьера архитектурных сооружений. В этой связи следует отметить, что иконопись не является видом декоративно-прикладного искусства. Икона, наделенная свойствами духовной формы и содержания, обращена не к проблеме эстетизации среды, а непосредственно к человеку, являя идею божественной истины. С начала своего возникновения иконопись выражала сугубо мировоззренческий контекст изображения, связанный, в первую очередь, с образом Творца и воплощения его божественного присутствия в изображении Бога-Сына, Богородицы, Иоанна Предтечи, Ангелов, апостолов, святых. Поэтому иконопись рассматривается в границах изобразительного искусства нескольких исторических периодов, самым ярким из которых является древнерусское искусство (конец X–XVII вв.). Духовный мировоззренческий контекст иконы обусловливает ее изобразительную традицию и вместе с тем этапы изобразительного русского искусства. Таким образом, онтологической сутью иконы является лик, образ, без которого икона не существует.

Монументально-декоративное искусство (МДИ)– вид пространственных искусств, тесно связанных с архитектурой и связанными с ней фрески, мозаики, витража, сграффито, рельефов, архитектурно-декоративной скульптуры. Композиционно для МДИ характерны плоскостность изображения, символический цвет, учет визуальных осей в пространственной ориентации и художественно-пластических особенностей сооружений. Однако из-за специфики архитектуры, ее масштаба, главенства в пространстве, тектонических свойств, часто сюжетного (изобразительного в основе) содержания декора, обозначается как монументально-декоративное. Например, образы христианской мифологии, евангелические сюжеты на стенах и сводах церквей в силу функции храмовой архитектуры, ее особой мировоззренческой цели, онтологической (бытийной) самостоятельности формы изображений, профессионального исполнения и религиозной соотнесенности рассматриваются в специальных разделах древнерусского, монументально-декоративного храмового искусства.

Монументально-декоративное искусство является частью общего определения монументальное искусство. Понятие монументальный происходит от латинских monumentum – памятник, monere – напоминать, призывать, внушать, воодушевлять. В 1908 г. германский архитектор, дизайнер, живописец П. Беренс писал: «Монументальное искусство является высшим и важнейшим отражением культуры определенной эпохи, находит свое выражение в местах, глубоко чтимых и священных для народа, являющихся для него источником силы». В России для монументального искусства характерны реалистические объекты, которые устанавливаются в честь крупных исторических событий и лиц. Их значительный масштаб обусловлен восприятием с удаленного расстояния. В архитектурной среде они должны быть сопоставимы с пространственными связями, служить их завершением.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Георгий Рузавин - Методология научного познания [Учебное пособие для вузов]](/books/425540/georgij-ruzavin-metodologiya-nauchnogo-poznaniya-uche-thumb.webp)